Wer sich heute über seine Rechte und Pflichten als Privatperson informieren möchte oder ganz allgemein einen Überblick über die staatsbürgerliche juristische Lage in Deutschland begehrt, schlägt im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) nach – selbstverständlich auch online. Vom digitalen Komfort war der Codex Theodosianus rund 15 Jahrhunderte entfernt, und auch in anderen Punkten entscheidet sich die voluminöse Schrift von Rechtskodifikationen der Neuzeit.

Doch als Gesetzessammlung des spätrömischen Reiches ist er durchaus mit unserem BGB zu vergleichen, als Überblick über verbindliche Bestimmungen, »die einen langen Geltungszeitraum besaßen, von 321 bis zum Ende des 5. Jahrhunderts, und die für das oströmische wie für das weströmische Reich gleichermaßen wirksam waren«, wie der Historiker und Archäologe Thomas Otten sagt.

MiQua Otten ist Gründungsdirektor des »MiQua«, des Jüdischen Museums in Köln, das sich gerade wie eine schützende Hülle über den archäologischen Funden des mittelalterlichen jüdischen Viertels erhebt. 2025 soll der Bau eröffnet werden. Bereits in diesem Jahr aber kooperiert das MiQua mit dem erzbischöflichen Kunstmuseum »Kolumba« in Köln, um eine spektakuläre Ausstellung zu zeigen: In die Weite. Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland.

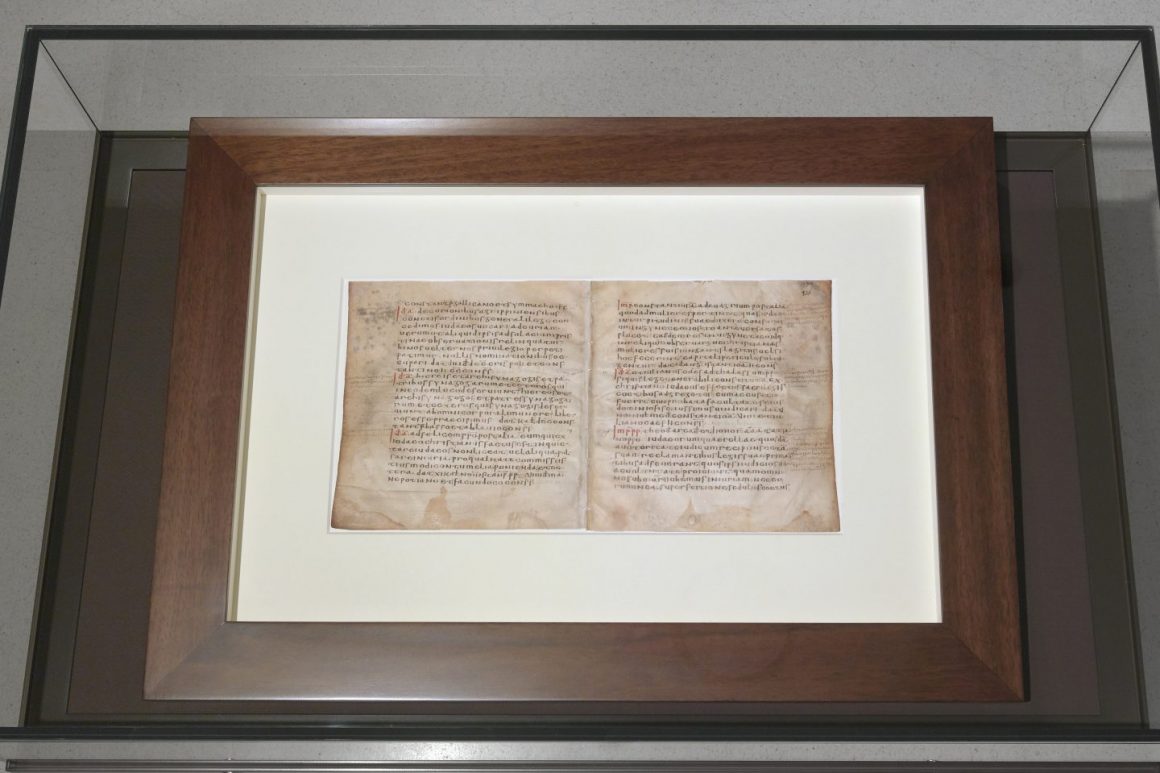

Seit dem 15. September ist der Codex Theodosianus in einer frühen Abschrift in Köln zu sehen, gemeinsam mit anderen hochrangigen Exponaten wie dem Amsterdam Machsor, einem Gebetbuch, das den spezifischen Kölner Ritus der jüdischen Gemeinde beschreibt. Anlass für die Schau ist das Festjahr »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland«, das Konstantins Dekret von 321 hochleben lässt.

Die Handschriften reisten im Klimakoffer und unter massiven Sicherheitsvorkehrungen.

Just diese kaiserliche Verfügung ist Bestandteil des Codex, den einer der Nachfolger Konstantins, Kaiser Theodosius II. (408–450), zwischen den Jahren 429 bis 437 in Auftrag gab. Sämtliche römische Gesetze und kaiserliche Konstitutionen sollten dort versammelt werden, angefangen bei Konstantin dem Großen, der in seinem Dekret von 321 verfügte, dass Juden im Kölner Stadtrat mitwirken sollten. Es ist der erste schriftliche Beleg für eine jüdische Ansiedlung nördlich der Alpen und damit eine gewichtige Grundlage für das Gedenkjahr.

VATIKAN Dass es nun durch die Präsenz des Codex im Kolumba zu einem Höhepunkt findet, war durchaus nicht selbstverständlich. Die Handschrift lagert in der Vatikanischen Bibliothek in Rom, die sie seit 1963 nicht mehr verlassen hat. Damals war sie zur Monumenta Judaica gereist, einer legendären Ausstellung im Kölnischen Stadtmuseum, die 18 Jahre nach der Schoa in umfassender Weise auf »2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein« zurückblickte.

»Der Vatikan möchte den Codex eigentlich nicht mehr ausleihen, denn man hat sich die Regel gegeben, dass Handschriften, die aus der Zeit vor dem 10. Jahrhundert stammen, die Sammlung nicht mehr verlassen sollen«, so Otten. Nun kam es anders, und das hängt vor allem mit der Intervention des Kölner Erzbischofs Rainer Maria Woelki zusammen: Dass sich der Kardinal trotz des Missbrauchsskandals seiner Kirche nach wie vor im Amt hält, hat er wohl nicht zuletzt seinem guten Draht in den Vatikan zu verdanken. Diesen konnte er nun nutzen, um den Codex an den Rhein zu holen und damit nebenbei ein wenig Imagekosmetik zu betreiben.

Die Handschrift selbst ist nicht mehr im Original erhalten – in Köln ist nun die früheste erhaltene Abschrift zu sehen. »Der Amtsapparat des Kaisers hat das Gesetz ausarbeiten lassen und sicherlich auch in den damaligen Gremien beraten«, so Otten. »Bei diesen Beratungen hat dann auch eine Rolle gespielt, welchen Geltungsbereich es besitzen sollte, und die Tatsache, dass es reichsweit gültig war, bedeutet im Umkehrschluss nicht nur, dass Juden in allen Reichsteilen gelebt haben, sondern auch, dass das im Dekret angesprochene Problem der schwierigen Besetzung der Ratsämter überall im Reich in Angriff genommen werden musste.«

decurio »Das Problem« – dieses bestand darin, dass der Decurio, der Stadtrat, zwar ein mit Würden ausgestatteter Mann war, aber auch einer, der Geld besaß und mit seinem Privatvermögen für Steuerleistungen der Stadt haftete. Die Juden hingegen waren von der Kurie befreit. Eine Anfrage finanziell offenbar klammer Kölner Stadträte beim Kaiser änderte diesen Zustand.

Nun wurden auch die zur ungeliebten Pflicht herangezogen, die den Honoratioren zuvor als nicht würdig erschienen, die Juden, denen Konstantin in seinem Dekret sogar ein wenig »Trost« versprach. Zumindest zwei oder drei sollten zwar das Privileg der Mitgliedschaft in der Kurie erhalten, aber zu keinerlei kostspieligen Aufgaben hinzugezogen werden. »Das alles ist bis in die Formulierungen hinein vom Verwaltungsapparat gut vorbereitet worden, und man kann davon ausgehen, dass Rom mit den Provinzhauptstädten in engem Austausch stand«, sagt Otten.

In der Schau geht es auch um die Bedeutung von Juden für Kultur und Gesellschaft.

Bei der Ausstellung geht es für Otten vor allem um eine ästhetisch-historische Annäherung an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die beiden Museen, das im Entstehen begriffene MiQua und das Kolumba, streben keine Wiederholung der Monumenta Judaica an. »Wir möchten uns auf bestimmte Aspekte konzentrieren: Deshalb war es auch so wichtig, das Dekret Konstantins nach Köln zu holen. Das ist das erste Objekt, das uns vor Augen führt, welche Rolle Juden in den heute deutschsprachigen Gebieten nördlich der Alpen spielten. Von da aus bewegen wir uns durch die Zeiten.«

Und zwar bis ins 20. Jahrhundert hinein, indem die im Kolumba ausgestellte neuzeitliche Kunst in einer tragenden Rolle einbezogen wird. »Es bildet einen starken Akzent der Schau, dass wir zeigen, welche unglaublich große Rolle jüdische Künstlerinnen und Künstler spielten und was durch die Schoa verloren gegangen ist«, sagt Otten.

NAMENSGEBER Ein weiteres zentrales Ausstellungsobjekt ist der Amsterdamer Machsor. Dabei handelt es sich um ein illuminiertes, also aufwendig mit Malereien, Vergoldungen und verzierten Initialen versehenes Gebetsbuch, auf dem die Gemeinde in Köln ihre Liturgie gründete. Man könne das Buch auch als »Amsterdam Köln Machsor« bezeichnen, so Otten, der sich auf eine spezielle Wiederbegegnung freut. Wie der Codex war er 1963 auf der Monumenta Judaica in Köln. 2017 haben MiQua und das Joods Historisch Museum in Amsterdam das prachtvolle Dokument gemeinsam erworben und werden es künftig abwechselnd ausstellen.

In der Mitte des 13. Jahrhunderts und damit vor dem großen Pestpogrom hatte der Machsor Köln bereits verlassen. 1349 wurde das Viertel der jüdischen Gemeinde zerstört, sodass für die Historiker kaum vorstellbar ist, dass der Machsor die Brandschatzung überstanden hätte. Zugleich konzentriert sich die Forschung aber auch darauf, wie das Buch überhaupt nach Köln gelangte: Im Zentrum dieser Überlegungen steht der Immobilienkaufmann Lyvermann, der von Düren aus in jüdische Viertel in der großen Nachbarstadt gelangte – Haus Lyvermann ist heute Bestandteil der Archäologischen Zone. Sein Namenspatron könnte den Machsor gestiftet haben.

Wie der Codex wurde auch der Machsor auf die Reise geschickt, im Klimakoffer, erschütterungsgeschützt und unter massiven Sicherheitsvorkehrungen. Zum Festjahr kamen bereits bedeutende Gäste nach Köln, so wie der Bundespräsident. Die glanzvollsten aber sind zwei Bücher – ein Gesetzestext und ein Gebetbuch.

»In die Weite. Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland«, bis 15. August 2022 im Kunstmuseum des Erzbistums Köln, Kolumbastraße 4. Weitere Infos unter www.kolumba.de