Das Gemälde »Wirtshaus« des Malers Heinrich Campendonk aus dem Jahr 1917 verbleibt in der Sammlung der Kunstmuseen Krefeld. Mit der Erbin des jüdischen Kunstsammlers und Schuhfabrikanten Alfred Hess sei eine »faire und gerechte Lösung« gefunden worden, teilte NRW-Kulturministerin Ina Brandes (CDU) am Montag in Düsseldorf mit. Das Gemälde sei zurückgegeben worden.

Zugleich habe ein Rückkauf vereinbart werden können. Auf diese Weise werde das Unrecht an den jüdischen Vorbesitzern durch das NS-Regime anerkannt, und das Werk bleibe für die Öffentlichkeit zugänglich. An der Einigung waren den Angaben nach die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne), das Land NRW und die Kulturstiftung der Länder beteiligt.

Der jüdische Kunstsammler und Mäzen Alfred Hess starb 1931. Erbe war sein Sohn Hans Hess. Als jüdische Familie gehörten die Witwe Tekla Hess und Sohn Hans zu den Kollektivverfolgten des Deutschen Reiches. Hans Hess emigrierte nach dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft aus Deutschland zunächst nach Frankreich und später nach Großbritannien, wohin ihm seine Mutter 1939 folgte.

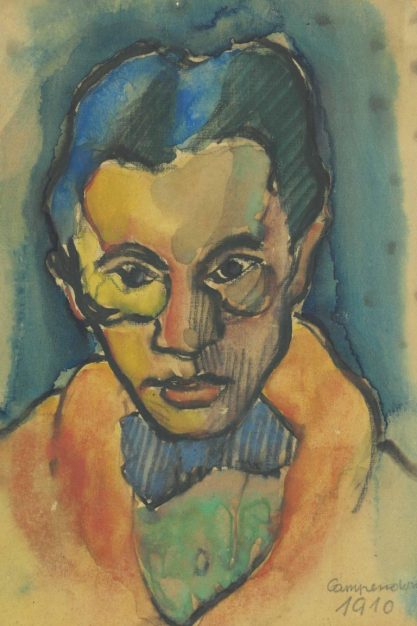

Campendonk hatte engen Kontakt zum »Blauer Reiter«

Die Kunstsammlung verbrachte sie 1933 in Teilen mithilfe einer temporären Ausfuhrgenehmigung in die Schweiz, darunter auch das expressionistische Campendonk-Gemälde »Wirtshaus«. Im März 1937 sandte sie das Gemälde zusammen mit anderen Werken zurück nach Deutschland an den Kölnischen Kunstverein. Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Sommer 1947, teilte der Kölnische Kunstverein auf Nachfrage mit, dass die ehemals eingelagerten Bilder nicht mehr vorhanden seien, wie die NRW-Kulturministerin erläuterte.

Erst im sogenannten Kölner Fälscherprozess 1949/50 wurde bekannt, dass die Bilder unter der Hand verkauft worden waren. Das gegenständliche Gemälde »Wirtshaus« sei im Prozess jedoch nicht erwähnt worden, hieß es. Spätestens im März 1947 habe sich das Gemälde im Besitz des Kölner Kunsthändlers Werner Rusche wieder gefunden, der es im Februar 1948 dem Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld zum Kauf anbot. Informationen zur Provenienz des Gemäldes lagen demnach dem Museum beim Ankauf nicht vor.

Der Künstler Heinrich Campendonk (1889-1957) hatte engen Kontakt zu Mitgliedern der Künstlervereinigung in München, die später unter dem Namen »Blauer Reiter« berühmt wurde. Nach seiner Entlassung durch die Nationalsozialisten 1933 von seiner Lehrtätigkeit emigrierte Campendonk nach Belgien, später nach Amsterdam, wo er bis zu seinem Tod lebte. epd