Eine Zwischenzeit: So werden die Jahre zwischen dem Kriegsende 1945 und dem Beginn des Kalten Krieges bisweilen bezeichnet. »Tragische Geschichten, aber auch Geschichten von Mut und Pionieren« prägten diese kurze Zeitspanne aus Sicht der Juden Europas, sagt Mark Dainow. Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland sprach am Sonntagabend in der Alten Oper Frankfurt anlässlich der Eröffnung der internationalen Konferenz »Displaced«.

Er verwies auf das Leid, das jüdischen »Displaced Persons« und ihren Familien in der Schoa widerfahren ist. Diese Geschichten trügen, so Dainow, die Zeichen von menschlichen und kulturellen Verlusten sowie Traumatisierungen, die auch auf folgende Generationen übertragen worden seien. Doch zugleich stünden die ersten Nachkriegsjahre für einen jüdischen Wiederaufbau. Ein tragfähiges Zukunftsfundament sei damals gelegt worden, betonte der Zentralratsvizepräsident.

kooperation Die Tagung »Displaced« war eine Kooperation zwischen der Bildungsabteilung im Zentralrat und dem Jüdischen Museum Frankfurt im Rahmen des Festjahres »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland«. Sie wurde am Montag und Dienstag mit Vorträgen, Podiumsgesprächen und Lesungen im Jüdischen Museum fortgesetzt und bildete zugleich den Abschluss der dort gezeigten Ausstellung Unser Mut. Juden in Europa 1945–48.

Themen der ausschließlich digital zugänglichen Panels waren dabei unter anderem das jüdische Leben im Nachkriegspolen, jüdische Jugendbewegungen sowie der Kampf jüdischer Überlebender um Gerechtigkeit. Am Dienstagvormittag sprach die Schoa-Überlebende und Zeitzeugin Eva Szepesi über »Erinnerungen und Nachwirkungen«.

Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, betonte am Eröffnungsabend, die im Fokus der Tagung stehenden Jahre 1945 bis 1948 seien für viele Menschen in Europa von Gewalt, Flucht und Vertreibung gekennzeichnet gewesen. »Dies gilt insbesondere für Überlebende der Schoa.« Nach der Rückkehr an ihre früheren Wohnorte hätten sie oft erfahren müssen, dass nichts von ihrem vormaligen Besitz verblieben war und aus früheren Nachbarn Feinde geworden waren.

Die meisten Überlebenden der Schoa verließen Europa in den ersten Nachkriegsjahren.

Die meisten Überlebenden hätten daher Europa verlassen. Häufig habe ihre Weiterreise in das damalige britische Mandatsgebiet Palästina geführt. Diejenigen, die geblieben seien, bauten neue jüdische Gemeinden auf und dokumentierten die NS-Verbrechen, deren Zeuge und Opfer sie und ihre Familien geworden waren.

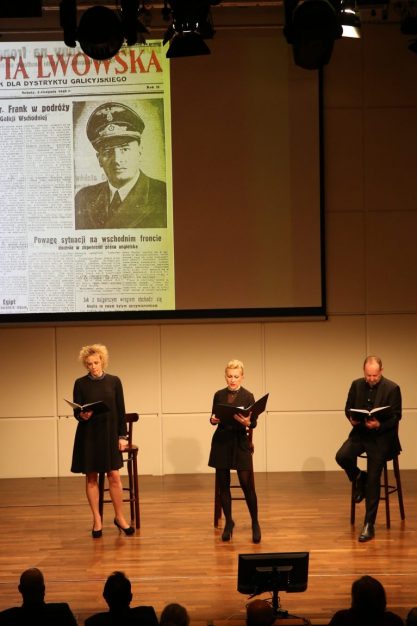

aufarbeitung »Genozid« und »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«: Die Entstehung dieser für die Aufarbeitung der Ermordung der europäischen Juden sowie für das internationale Völkerrechts- und Menschenrechtsverständnis bedeutsamen Rechtsbegriffe stand am Sonntagabend im Mittelpunkt einer musikalisch untermalten, performativen Lesung aus Philippe Sands’ Buch Rückkehr nach Lemberg.

Darin verschränkt der Londoner Anwalt und Professor für Internationales Recht die Biografien der jüdischen Juristen Hersch Lauterpacht (1897–1960) und Raphael Lemkin (1900–1959), die die oben genannten Rechtsbegriffe geprägt haben, mit der Geschichte von Hans Frank (1900–1946), dem Generalgouverneur der im Zweiten Weltkrieg von Nazideutschland besetzten polnischen Gebiete.

Sands kam eigens nach Frankfurt und trug gemeinsam mit der Schauspielerin Katja Riemann und der Sopranistin Natalie Dessay Passagen aus seinem Buch vor. Musikalisch begleitet wurde die deutschsprachige Lesung vom Baritonsänger Laurent Naouri und dem Pianisten Guillaume de Chassy.

PARALLELEN Die heute in der Ukraine liegende Stadt Lwiw, das frühere Lemberg, und das Schicksal ihrer jüdischen Bevölkerung standen ebenso im Fokus der Lesung wie die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse 1945/46.

Nicht zu vergessen sind die biografischen Parallelen zwischen den Protagonisten: Hersch Lauterpacht und Raphael Lemkin sind sich zwar nie persönlich begegnet, doch studierten sie in Lemberg bei demselben Jura-Professor, und beide verloren den größten Teil der dort oder in der Umgebung lebenden Familie in der Schoa. Beide verließen Kontinentaleuropa rechtzeitig: Lauterpacht bekam 1937 einen Ruf an die Universität Cambridge, während Lemkin sich 1941 nach North Carolina retten konnte.

Als die Nazis große Teile Europas besetzten und etwa Hans Frank 1942 bei einem Besuch in Lemberg zusicherte, »die Judenfrage« stehe »kurz vor der Lösung«, erarbeiteten Lauterpacht und Lemkin unabhängig voneinander unter dem Eindruck der Schoa zwei bis heute international gültige Rechtsbegriffe.

Die Juristen Hersch Lauterpacht und Raphael Lemkin standen im Fokus des Eröffnungsabends.

Während Lemkin den Begriff »Genozid« für die Verfolgung und Ermordung größerer Gruppen entwickelte, stand für Lauterpacht der Schutz des Individuums im Mittelpunkt: Er prägte den Rechtsbegriff »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«. Beide Juristen waren auf amerikanischer (Lemkin) und britischer (Lauterpacht) Seite an den Nürnberger Prozessen beteiligt und brachten die von ihnen entwickelten Konzepte teilweise in die Anklageschrift und die Plädoyers ein, während Hans Frank auf der Anklagebank saß.

ZEITBILD Durch die Verschränkung von Politischem und Persönlichem, von Täter- und Opferbiografien sowie durch einen klugen Einsatz von Text, Bild und Musik vermittelte die von Philippe Sands initiierte szenische Lesung ein dichtes und eindringliches Zeitbild. Der Horror der deutschen Besatzung kam dabei ebenso deutlich zutage wie der zutiefst fanatische Judenhass von Hans Frank. Ein herausfordernder Höhepunkt der Lesung war die szenisch nachgestellte Befragung Franks im Nürnberger Justizpalast.

Und doch standen an diesem Abend vor allem Hersch Lauterpacht und Raphael Lemkin im Vordergrund. Ohne ihre Arbeit wäre die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ebenso wenig denkbar gewesen wie der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Ihre Konzepte existieren bis heute nebeneinander.

Zum Schluss, kurz bevor Leonard Cohens Anthem erklang und das Publikum sich zu stehenden Ovationen erhob, brachte Philippe Sands seine persönliche Motivation zu dem Buch ein. Sein Großvater sei in Lemberg zur Welt gekommen, erzählte er. Und sein Völkerrechtsprofessor sei Elihu Lauterpacht, Hersch Lauterpachts Sohn, gewesen. »Es sind die persönlichen Geschichten, auf die es ankommt«, sagte Sands.