Seine Eltern wurden 1905 bei dem berüchtigten Pogrom im bessarabischen Kischinow erschlagen. Er ging nach Frankreich, wurde Schrotthändler und machte, obwohl Jude, millionenschwere Geschäfte mit den deutschen Besatzern. Gleichzeitig rettete er andere Juden vor dem Konzentrationslager und unterstützte die Résistance.

skrupellos Das klingt nach einem wirklich miserablen Drehbuch für ein B-Movie, hat aber tatsächlich so stattgefunden. Josef Joanovici (1905–1965) hieß der Mann, dessen zwiespältiges Leben Fabien Nury und Sylvain Vallée jetzt zu einer großartigen Comicsaga verarbeiten. Die beiden Franzosen haben ihre biografische Spurensuche auf sechs Bände angelegt. Die beiden ersten sind bereits erschienen, der dritte kommt im September heraus.

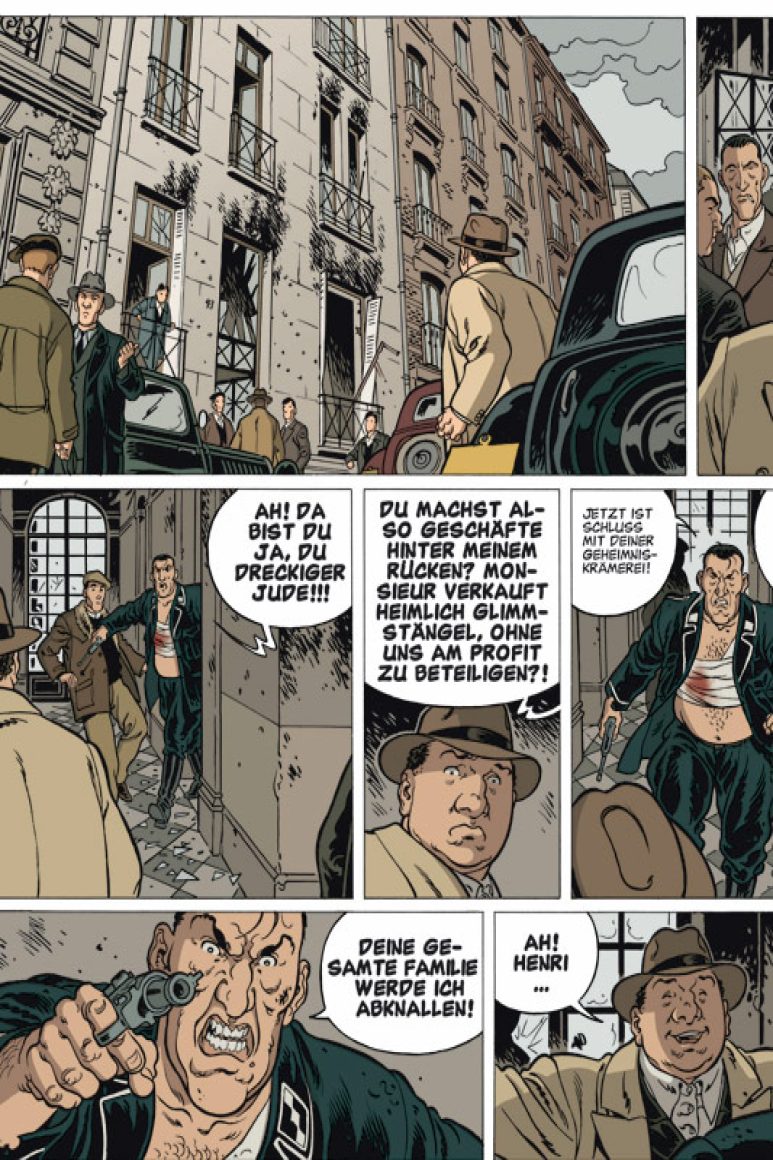

Nicht zufällig erinnert der Titel Es war einmal in Frankreich an Sergio Leones Gangster-Epos Es war einmal in Amerika von 1984 mit Robert de Niro in der Hauptrolle. Auch dort geht es um mafiöse Machenschaften im jüdischen Milieu, um skrupellose Geldgeschäfte und doppeltes Spiel. Gestalterisch hat ein weiterer Kultfilm Leones Pate gestanden: Spiel mir das Lied vom Tod. Doch im Comic sind es nicht die stahlblauen Augen eines Henry Fonda in Nahaufnahme, aus denen das Böse den Betrachter anblickt, sondern die zu Schlitzen verengten Augen des skrupellosen Geschäftsmannes Joanovici, der seinen Profit abwägt. Die Szenerie ist nicht grell ausgeleuchtet, sondern in gedeckten Brauntönen gehalten, die Figuren werden semirealistisch gezeichnet. Wo sich biografische Lücken auftun, arbeiten die Autoren mit Andeutungen. Und wenn es einmal »hard- boiled« zur Sache geht, wird nicht einfach mit der Knarre draufgehalten, sondern werden Emotionen in den Vordergrund gerückt: »Wenn wir wollen, dass die Leser unsere Figuren lieben, müssen wir die Figuren leiden lassen. Das ist die sehr sadistische Regel des Szenaristen, und sie funktioniert«, sagt der 1976 geborene Fabien Nury.

alias levy Die Kunst der Andeutung macht auch deshalb Sinn, weil vieles in der Vita des Josef Joanovici im Dunkeln liegt. Das beginnt schon bei seinem Namen. Er bediente sich einer ganzen Reihe von Aliassen: »Juanesky«, »Joinou« oder auch mal »Joseph Levy«. Unter diesem Namen kam Joanovici 1957 nach Israel, wo er auf der Flucht vor der französischen Polizei zwei Jahre bei seiner Schwester in Haifa untertauchte. Im jüdischen Staat bleiben durfte er aber nicht, nachdem er aufgeflogen war. Mit seiner Kollaborateurs-Vita war Joanovici ein zu heißes Eisen für Israel, das zu der Zeit zudem beste Beziehungen zu Frankreich pflegte. So wurde er einer von nur drei Juden in der Geschichte Israels, denen die Staatsbürgerschaft verweigert wurde. (Die anderen beiden waren der amerikanische »Kosher-Nostra«-Boss Meyer Lansky und der Sowjetspion Robert Soblen.)

kriegsgewinnler Nicht nur die Namen, auch die Nationalitäten wechselte Joanovici nach Bedarf. Einen sowjetischen Pass hatte sich der gebürtige Rumäne kurzfristig besorgt, als Frankreich von den Deutschen besetzt wurde, weil er sich durch den Hitler-Stalin-Pakt geschützt fühlte. Als die UdSSR 1941 überfallen wurde, wechselte Joanovici wieder zu seiner ursprünglichen Nationalität. Vor der Gefahr, als Jude deportiert zu werden, schützten ihn Freunde wie René Laffont, der Chef der französischen Gestapo. Diese Freundschaft ließ sich Joanovici den zu der Zeit gigantischen Betrag von fünf Millionen Francs kosten. Weitere zehn Millionen zahlte er, um seinen lukrativen Schrotthandel offiziell in ein »arisches Unternehmen« umzuwandeln. Der Preis war deshalb so hoch, weil nicht nur der Chef der Firma jüdisch war.

knast Eine goldene Nase verdiente sich Joanovici aber nicht nur durch Geschäfte mit den Deutschen. Er arbeitete auch mit der französischen Résistance zusammen, der er Waffen lieferte. Außerdem sabotierte er seine eigenen Metall-Lieferungen an die Deutschen, was er später als Akt des Widerstands verbrämte. Selbstverständlich war Joanovici schlau genug, sich seine Dienste von beiden Seiten bescheinigen zu lassen, was ihn nach dem Krieg zunächst unantastbar machte. Als ihm dann trotzdem die Verhaftung drohte, versteckte er sich in einem DP-Lager bei München, kehrte dann aber freiwllig nach Frankreich zurück. Dort wurde Josef Joanovici 1949 vor Gericht gestellt – allerdings nicht als Nazikollaborateur, sondern »nur« wegen Spekulantentum, Steuerhinterziehung und anderer »Kavaliersdelikte«. Der Kriegsgewinnler bekam fünf Jahre Haft, von denen er zwar nur zwei absitzen musste. Doch er verlor sein sagenhaftes Vermögen.

Das Faszinierende an der Figur des Josef Joanovici ist, dass er mit Begriffen wie gut oder böse nicht wirklich zu fassen ist. Diesen Fehler machen auch die Autoren nicht. Nury und Vallée zeigen den Kollaborateur und Kriegsgewinnler zugleich als liebenden Familienvater und verletzlichen Juden. Die Wahrheit über Josef Joanovici bleibt, wie sein Leben, im Zwielicht.

Fabien Nury/Sylvain Vallée: »Es war einmal in Frankreich«. Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag, Berlin 2010-2011, Bd. 1 und Bd. 2, je 56 Seiten, 14,95/15,95 €