»Wer schweigt, macht sich mitschuldig«: Als der französische Schriftsteller Émile Zola vor 125 Jahren den jüdischen Hauptmann Alfred Dreyfus in einem flammenden offenen Brief gegen die Drahtzieher eines Komplotts im Generalstab des Militärs verteidigte, handelte er aus diesem Beweggrund.

Dreyfus war zu Unrecht wegen Landesverrats zugunsten des Deutschen Kaiserreichs unehrenhaft aus der Armee entlassen und auf die vor Französisch-Guyana gelegene Teufelsinsel verbannt worden.

JUSTIZSKANDAL Die Dreyfus-Affäre gilt als einer der größten französischen Justizskandale. Das Militär setzte sich mittels Fälschung und Manipulation über alle rechtsstaatlichen Prinzipien hinweg, verurteilte Dreyfus und sprach den eigentlichen Täter, den Offizier und Spion Ferdinand Walsin-Esterházy, frei. In einem von Antisemitismus und Revanchismus geprägten Land war Dreyfus ein leichtes Opfer.

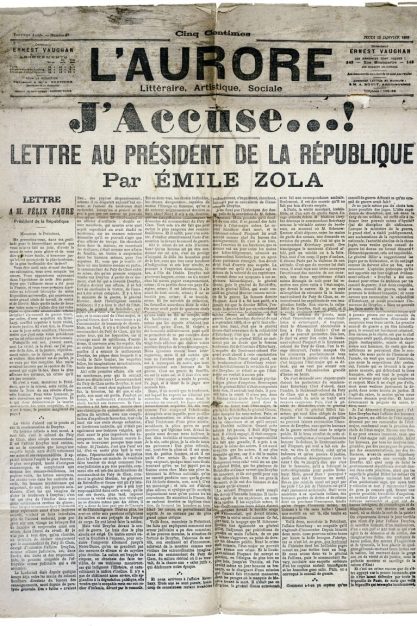

Émile Zola, der sich bereits mit seinem im Pariser »Figaro« veröffentlichten Text »Pour les juifs« (Für die Juden) als kämpferischer Unterstützer der französischen Juden erwiesen hatte, zündete am 13. Januar 1898 eine journalistische Bombe. In der Zeitschrift »Aurore« veröffentlichte er einen Artikel, der zur Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Dreyfus führen sollte.

Zola riskierte dabei bewusst, selbst verhaftet zu werden, denn nur über den Umweg einer Verleumdungsklage konnte eine Revision erwirkt werden. Zolas offener Brief mit dem Titel »J’accuse« (Ich klage an) gilt als exemplarisch für journalistische Zivilcourage. Zolas Mitstreiter, darunter Marcel Proust, dessen Mutter Jüdin war, wurden fortan als »intellectuels« bezeichnet. »J’accuse« gilt als Geburtsstunde der Figur des öffentlichen Intellektuellen. Dieser Symbolwert für demokratische Tugend erweist sich auch darin, dass das Manuskript 1986 für fünf Millionen Francs vom französischen Staat erworben wurde und in der Bibliothèque Nationale verwahrt wird.

Zola riskierte bewusst, selbst verhaftet zu werden, denn nur über den Umweg einer Verleumdungsklage konnte eine Revision erwirkt werden.

Zahlreiche Kulturgrößen berufen sich auf Zola, wenn sie das Wort als Waffe gebrauchen gegen Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch. In französischen Schulen wird die »Lettre ouverte« als eigenes Genre gelehrt, beispielhaft veranschaulicht an Zolas »J’accuse«. Die Schriftstellerin Violette Leduc bedient sich des Briefes für ihre feministischen Anliegen. Auch in Deutschland findet der »Offene Brief« inzwischen weite Verbreitung.

EINSATZ Nicht selten schwingen sich die Schreiber allerdings zu Zola-Epigonen auf, verwechseln aber Klage mit Anklage. So bekennt der Schriftsteller Édouard Louis im Interview, er fände es »großartig, sehr bewegend, sich zu beklagen«. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums von »J’accuse« ist es daher geboten, an den Kern des Textes zu erinnern: Nicht das persönliche Opfertum des Autors steht im Zentrum, sondern der Kampf des Citoyens für ein gerechtes Anliegen. Es ist der Einsatz für die anderen, die Zola zum Ausdruck brachte, nicht die persönliche Nabelschau.

Eine Rückbesinnung auf das zivile und zivilisierte journalistische Engagement zeigte sich jüngst im öffentlichen Brief des Philosophen Michel Onfray an Chems-Eddine Hafiz, den Rektor der Großen Moschee von Paris. Onfray forderte Hafiz auf, eine Klage gegen den Schriftsteller Michel Houellebecq wegen »Aufstachelung zum Hass gegen Muslime« fallen zu lassen. Stattdessen schlug er eine Debatte vor.

Ein Beweis dafür, dass auch heute noch die Schrift Wirkung zeitigt: Auf Initiative Haïm Korsias, des Oberrabbiners Frankreichs, fand ein Gespräch zwischen Hafiz und Houellebecq statt, der in einem Interview das Szenario eines »Bürgerkriegs« zwischen Muslimen und Nichtmuslimen in Frankreich an die Wand gemalt hatte. Die Ankündigung des Rückzugs der Klage begrüßte Korsia – ganz im Sinne der Brillanz und Empathie Zolas in »J’accuse« – mit den Worten: »Beide haben eine große Intelligenz des Herzens bewiesen.«