In totalitären Diktaturen existierten in Bibliotheken und Archiven sogenannte Giftschränke, in denen sich die jeweils verbotene Literatur befand – regimetreue Wissenschaftler durften hier allein mit Sondergenehmigungen heran. Nachbauten jener Schränke sind gegenwärtig in Vitrinenform im Berliner Haus der Kulturen der Welt zu besichtigen, wo noch bis zum 8. Januar (täglich außer Dienstag 11–19 Uhr) die Ausstellung Parapolitik: Kulturelle Freiheit und Kalter Krieg zu sehen ist. Gezeigt wird unter anderem die CIA-Finanzierung des antitotalitären »Kongresses für Kulturelle Freiheit« (CCF), der seit Beginn der 50er-Jahre ein weltweites Netz liberaldemokratischer Institutionen, Zeitschriften und Tagungen aufbaute.

Was die »New York Times« bereits 1967 enthüllte, wollen die Ausstellungsmacher – tätig in einem Haus, das einst ebenfalls dank amerikanischer Hilfe erbaut wurde – laut eigener Darstellung keineswegs erneut skandalisieren. Stattdessen fragen sie – auch mit Blick auf abstrakte Kunst, die einst als Gegengewicht zu den östlich staatssubventionierten Gemälden des Sozialistischen Realismus gefördert wurde –, »ob der Kanon der westlichen Moderne rückwirkend ›globalisiert‹ werden kann, ohne dass die ideologischen Strukturen und institutionellen Narrative problematisiert werden, die diesen untermauerten und exportierten«.

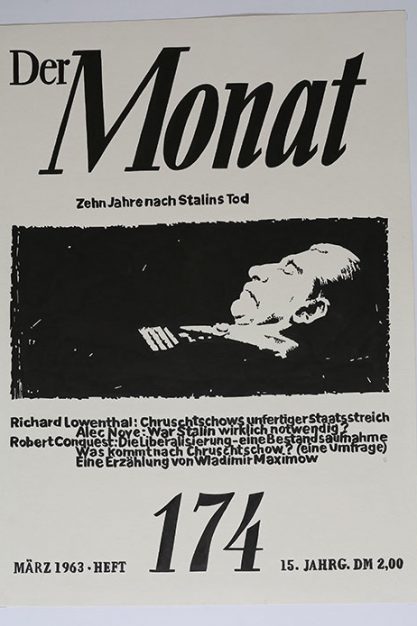

Anführungszeichen Die aufgeblähte Sprache entspricht unfreiwillig dem Präsentierten, denn die zahlreichen Exemplare von Melvin Laskys legendärer Zeitschrift »Der Monat«, die von 1958 bis 1969 vom CCF unterstützt wurde, verbleiben hinter verschlossenem Vitrinenglas und sind damit ebenso wenig einsehbar wie die Nummern der Partnerzeitschrift »Preuves«, die in Paris von François Bondy herausgegeben wurde.

Nichts erfährt man also von den jüdischen Biografien der damaligen Intellektuellen, deren Antitotalitarismus im Ausstellungstext lediglich in Anführungszeichen vorkommt, während Laskys öffentlicher Protest gegen Schriftstellerverfolgungen in der UdSSR als »infam« denunziert wird und die uralte stalinistische Geschichtslüge wiederauflebt, nach der antitotalitäres Denken auf einer »Gleichsetzung« von Nazismus und Kommunismus beruhe.

Hysterie Doch nicht allein, dass sich trotz der CIA-Geldspritzen beim »Monat« keine Belege für irgendwelche Zensur finden (die Zeitschrift kritisierte die Hysterie des Senators Joseph McCarthy ebenso deutlich, wie sie Martin Luther Kings Bürgerrechtsbewegung mit Sympathie begleitete).

Das tatsächlich infame Gerede von der System-»Gleichsetzung« funktioniert nur dann, wenn konsequent verschwiegen wird, wer damals antitotalitär argumentierte, forschte und publizierte: Hannah Arendt, Raymond Aron, Sidney Hook, Manés Sperber, Peter de Mendelssohn, Hilde Spiel, Friedrich Torberg und unzählige weitere jüdische Intellektuelle, die wie Arthur Koestler in Spanien gegen Franco gekämpft hatten, wie François Fejtö Mitglied der französischen Résistance waren oder wie Melvin Lasky als Angehörige der US-Armee 1945 ihren Beitrag geleistet hatten, das Naziregime zu besiegen.

Das reflektierte Entsetzen dieser linksliberalen Zeitzeugen über Hitlers und Stalins Massenmorde wird in der gegenderten Banausensprache der Berliner Ausstellung zur infamen Behauptung, »dass sich zahlreiche Künstler*innen und Schriftsteller*innen von ihrem früheren Engagement für eine revolutionäre Politik lossagten«.

Zersetzung Das Zerrbild der CIA-gekauften Verräter gewinnt zusätzlich Kontur, wenn Kurator Anselm Franke in forschem Neonationalismus behauptet: »Es ging darum, Kulturförderung in großem Maßstab zu betreiben, um einen bestimmten Freiheitsbegriff amerikanischer Herkunft durchzusetzen.«

Nun ja, die 1933 aus Nazi-Deutschland vertriebenen Hans Sahl und Walter Mehring schrieben ihre »Kulturbriefe« tatsächlich aus New York, und auch Theodor Adornos Kritik an Oswald Spenglers Untergangsgeraune war angelsächsisch-pragmatisch geprägt. Der Versuch, verhängnisvolle deutsche Gestimmtheiten zu durchlüften und zu zivilisieren, wurde bereits damals mit Hass kommentiert, etwa wenn der Ostberliner Philosoph Wolfgang Harich forderte, »die kosmopolitische Zersetzung unserer nationalen Tradition als tödliche Gefahr für Deutschland zu erkennen und energisch zu bekämpfen«.

In Björn Höckes Reden über eine »erinnerungspolitische Wende um 180 Grad« findet der alte antiuniversalistisch-illiberale Wunsch nach Entwestlichung lediglich seine aktuellste Entsprechung. Vielleicht sollten die AfD-Funktionäre mal einen Betriebsausflug ins Berliner Haus der Kulturen der Welt unternehmen: Die Ausstellung würde sie gewiss begeistern.

Der Autor ist Schriftsteller und veröffentlichte mehrere Bücher über die Zeitschrift »Der Monat«.