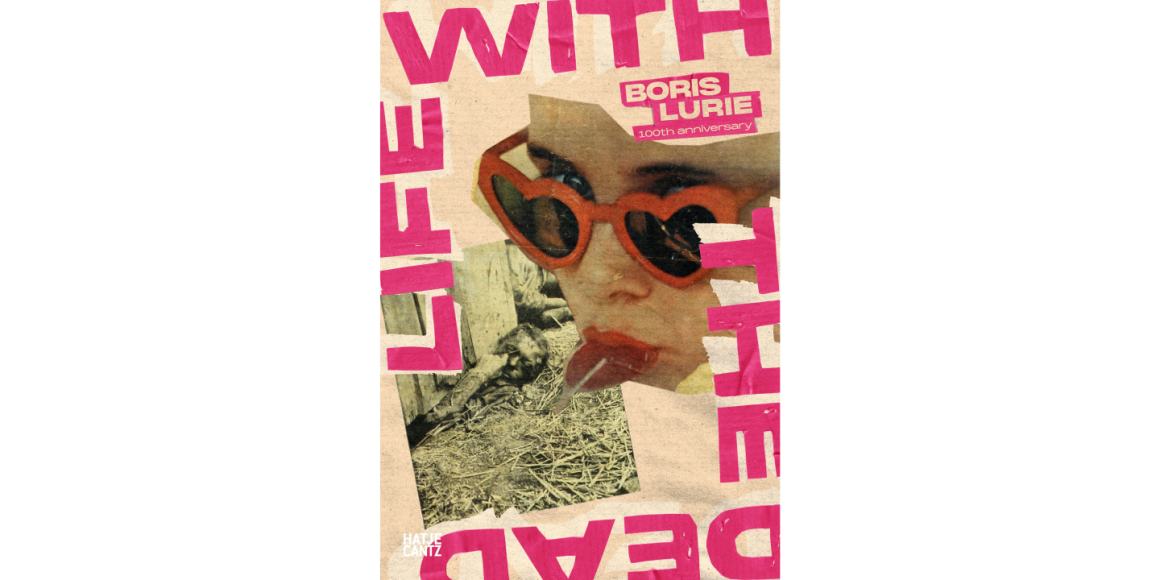

Boris Lurie (1924–2008) besaß die Gabe, die Intelligenz und das Auge, um mit seiner charakteristisch grellen Lakonik das Unbeschreibliche ins Gedächtnis zu rufen. Zu seinen Lebzeiten vom Kunstbetrieb weitgehend ignoriert, gebührt dem intensiven Œuvre dieses Künstlers und Schoa-Überlebenden große Beachtung. In Venedig zeigt nun anlässlich seines 100. Geburtstags die Jubiläumsausstellung Leben mit den Toten die eindrucksvollsten Werke.

Lurie verhandelt biografische Schlüsselerlebnisse und bitterste Erkenntnisse mitunter so drastisch, dass man nicht lange hinsehen kann. Einer Lithografie, die einen Haufen übereinander geworfener Leichen im offenen Güterwagen dokumentiert, gab Lurie den Titel Flatcar Assemblage, 1945, by Adolf Hitler. In diesem subversiv-sarkastischen Akt weist der Künstler auf die Urheberschaft des Massenmörders am Holocaust hin.

Boris Lurie, geboren am 18. Juli 1924 in Leningrad, wuchs in Riga auf und war gemeinsam mit seinem Vater mehrere Jahre in deutschen Arbeitslagern und KZs interniert. 1941 ermordeten die Nazis bei einer Massenerschießung im Wald von Rumbula (bei Riga) mit mehr als 25.000 Toten die wichtigsten weiblichen Bezugspersonen – seine Mutter, Großmutter, Schwester Jeanne und Jugendliebe Ljuba Trekunowa. Im Oktober 1944 zunächst im KZ Stutthof registriert, kam er vier Wochen später in das Buchenwald-Außenlager Polte-Werke. Im April 1945 wurde er in Magdeburg befreit.

1946 emigriert Lurie mit seinem Vater nach New York, nimmt kurz Unterricht bei George Grosz. Es entstehen die bis zu seinem Tod unveröffentlichten »War Series«: Zeichnungen und Aquarelle. Neben dem Holocaust wird der »American Way of Life« Lebensthema.

Überzeichnete Sexualität und Lolita-Erotik

Überzeichnete Sexualität und Lolita-Erotik spielen eine zentrale Rolle in seinem Schaffen. Lurie hat die Pin-up-Front im Visier, bedient sich der Populärkultur, fokussiert die sexualisierte Frau als Reklamemagnet und die Super-Mom der nachkriegsamerikanischen Gesellschaft als Kunstfigur mit Hochfrisur und lockendem Lippenrot.

Die 60er-Jahre bieten seiner Kunst üppige Anregung. Boris Lurie griff gegenwärtig virulente Themen schon vor 60 Jahren auf, ist Pionier für Kunstinhalte, die sich derzeit Bahn brechen. Zudem passt die Werkauswahl für die Schau in Venedig – mehr als 50 Grafiken, Collagen, Bilder aus zwei Jahrzehnten (1950 bis 1970) – perfekt ins Themenfeld der 60. Kunstbiennale mit dem Titel »Überall Fremde«.

Provokant radikale Herangehensweisen an den Komplex Gewalt und Geschlecht unter Verwendung gefundenen Materials (etwa aus der Reklame) stehen bei Lurie neben konzeptuellen. Das Wort NO kann restlos die Bildfläche bedecken. Die Ausstellung feiert seine aufrichtige Verweigerung gegenüber Kunst, die er als oberflächlich betrachtete: Lurie, der 1955 erstmals Israel besucht und in Haifa begraben ist, war Mitbegründer der »NO! art«- Bewegung, die sich 1959 formiert. Wie LOVE für Robert Indiana steht für Lurie NO. Das Nein richtet sich auch gegen jede Gewalt, Antisemitismus oder Sexismus.

Ablehnung von Kunst als Ware

Dem unsäglich Schmerzlichen schleudert Lurie es geradezu entgegen. Ebenso geht es um die Ablehnung von Kunst als Ware und Verweigerung als Konzept. »NO SHOW« hieß eine New Yorker Ausstellung 1963. Als die Pop Art Fahrt aufnimmt und der im Kalten Krieg instrumentalisierte Abstrakte Expressionismus eine Art Religion ist, bleibt Lurie beim kleinen Format.

Fluxus-Förderer René Block, der ihn in Berlin zeigte, erinnert sich an den Mann, der dank des väterlichen Erbes schwerreich war, doch äußerst bescheiden lebte, als »Einsiedlerexistenz«. Gertrude Stein ist nach Luries früh gescheiterter Ehe kongeniale Partnerin und Galeristin. Mit seinem Vermögen gründete sie 2010 die Stiftung zur Verwaltung des künstlerischen Nachlasses. Luries Werke erinnerten an den »Horror des Holocaust«, sagt sie, seien aber auch »Symbole der Hoffnung«.

Die Ausstellung Leben mit den Toten ist eine Kooperation der Boris Lurie Art Foundation und des Museums Zentrum für verfolgte Künste in Solingen. Sie macht Luries Œuvre und Schicksal einer breiten internationalen Öffentlichkeit zugänglich und könnte kaum bildkräftiger präsentiert werden als vor den »nackten« Ziegelmauern im Ausstellungstrakt der Scuola Grande San Giovanni Evangelista in Venedig, die ursprünglich als Grablege konzipiert war.

Ende des Jahres erscheint überdies eine Biografie, basierend auf tausenden Manuskriptseiten und Tagebucheinträgen Luries.

Die Ausstellung »Leben mit den Toten« ist bis 24. November in Venedig zu sehen. Das Neue Museum Nürnberg zeigt bis zum 17. November die Ausstellung »Testimony« mit Werken Luries und osteuropäischer Gegenwartskunst.