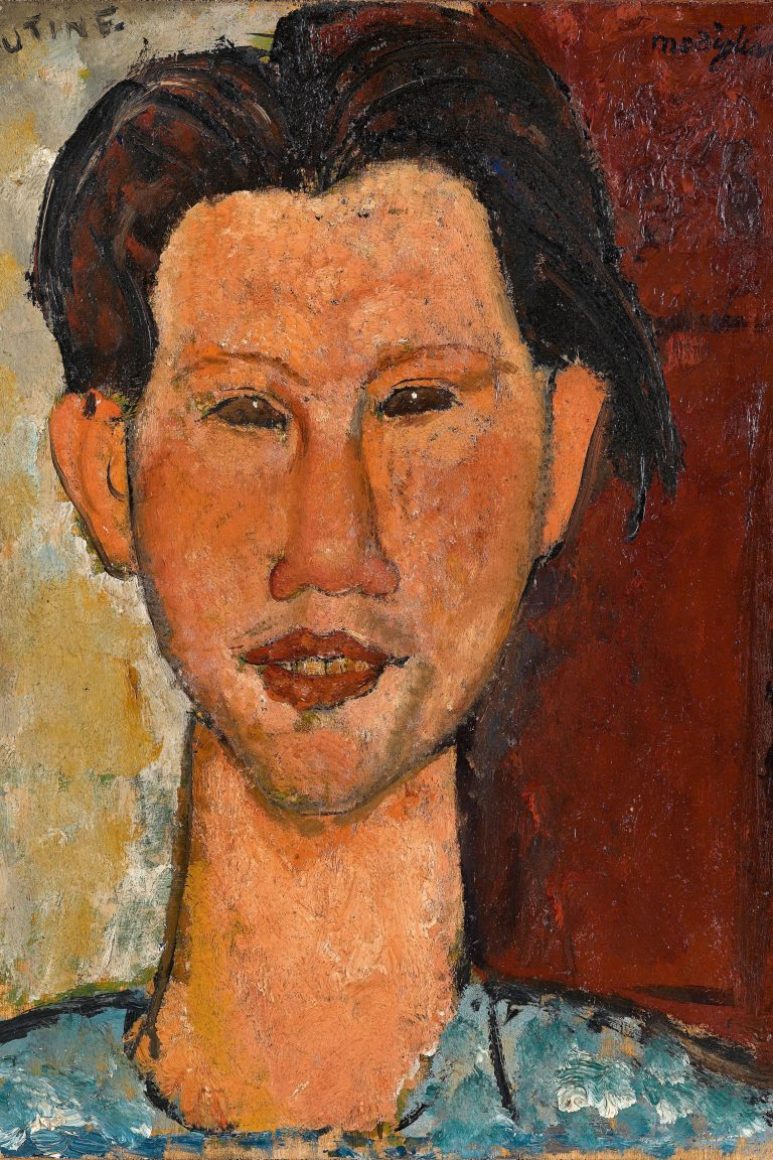

Er wirkt unbedarft, geradezu jungenhaft: 1915 porträtierte Amedeo Modigliani seinen etwa zehn Jahre jüngeren Malerkollegen Chaïm Soutine. Die beiden Künstlerfreunde konnten nicht unterschiedlicher sein.

Modigliani stammte aus einer traditionsreichen sefardischen, bürgerlichen Familie. In der toskanischen Hafenstadt Livorno geboren, wuchs er mit der italienischen ebenso wie mit der französischen Sprache auf. Nach seiner Ankunft in Paris im Jahr 1906 hatte Modigliani daher keine Sprachbarriere zu bewältigen. Soutine hingegen entstammte bescheidenen ostjüdischen Verhältnissen. Er wurde 1893 in einem Schtetl bei Minsk geboren, kam 1913 nach Paris und sprach nur schlecht Französisch.

Dennoch freundeten sich beide Künstler an, und das eingangs erwähnte Soutine-Bildnis sollte nicht das letzte bleiben. Modigliani vermittelte Soutine sogar an seinen Galeristen Leopold Zborowski, der für den entscheidenden Karriereschub sorgte.

Auch Zborowski wurde von Modigliani porträtiert: Elegant und selbstbewusst, beinahe gravitätisch erscheint der aus Polen stammende Dichter und Kunsthändler auf dem 1916 entstandenen Gemälde. Beide Bildnisse vermitteln nicht nur einen Eindruck von Modiglianis Gabe, Männer und Frauen in einer frappierenden Anmut und Präsenz ins Bild zu setzen.

Männer und Frauen setzte er in frappierender Anmut und Präsenz ins Bild.

Sie zeugen auch von dem weitreichenden Netzwerk, das Amedeo Modigliani in Paris aufbaute, bevor er 1920 mit nur 35 Jahren an Tuberkulose starb. Jetzt sind die markanten Porträts Teil der umfangreichen Schau Modigliani. Moderne Blicke im Potsdamer Museum Barberini.

Mehr als 50 Arbeiten von Amedeo Modigliani aus den Jahren 1906 bis 1919 werden dort präsentiert. »Man kann von einer Retrospektive sprechen«, so Museumsdirektorin Ortrud Westheider. Überdies sind in Potsdam Gemälde, Grafiken und Skulpturen von 14 weiteren europäischen Zeitgenossen zu sehen.

Die Schau war zuvor in der Stuttgarter Staatsgalerie zu sehen

Modiglianis Künstlerfreundeskreis ist einer von mehreren Schwerpunkten der mit internationalen Leihgaben bestückten Schau, die zuvor in der Stuttgarter Staatsgalerie gezeigt wurde. Unter anderem möchten die Kuratorinnen und Kuratoren Modiglianis Frauendarstellungen einer neuen Bewertung unterziehen.

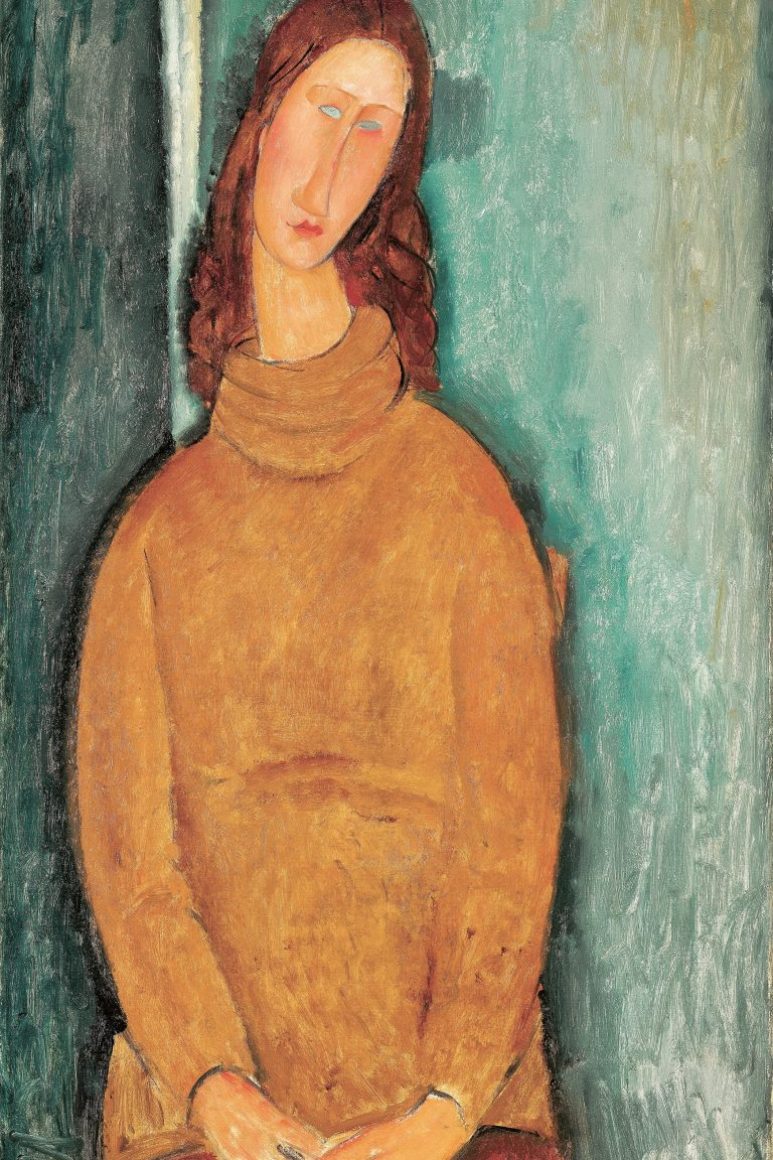

Mehrere Aktgemälde aus den Jahren 1916 bis 1918 zeigen anmutige, selbstbewusste, ihrer Individualität keineswegs beraubte Frauen. Im Gegenteil: »Das ist kein Akt mehr. Das sind echte Menschen«, betont Christiane Lange, Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart. Akte von Pablo Picasso, Auguste Rodin, Egon Schiele sowie weiteren Künstlerinnen und Künstlern rücken Modiglianis modernen, laut Lange »gleichberechtigten« Blick in den Kontext.

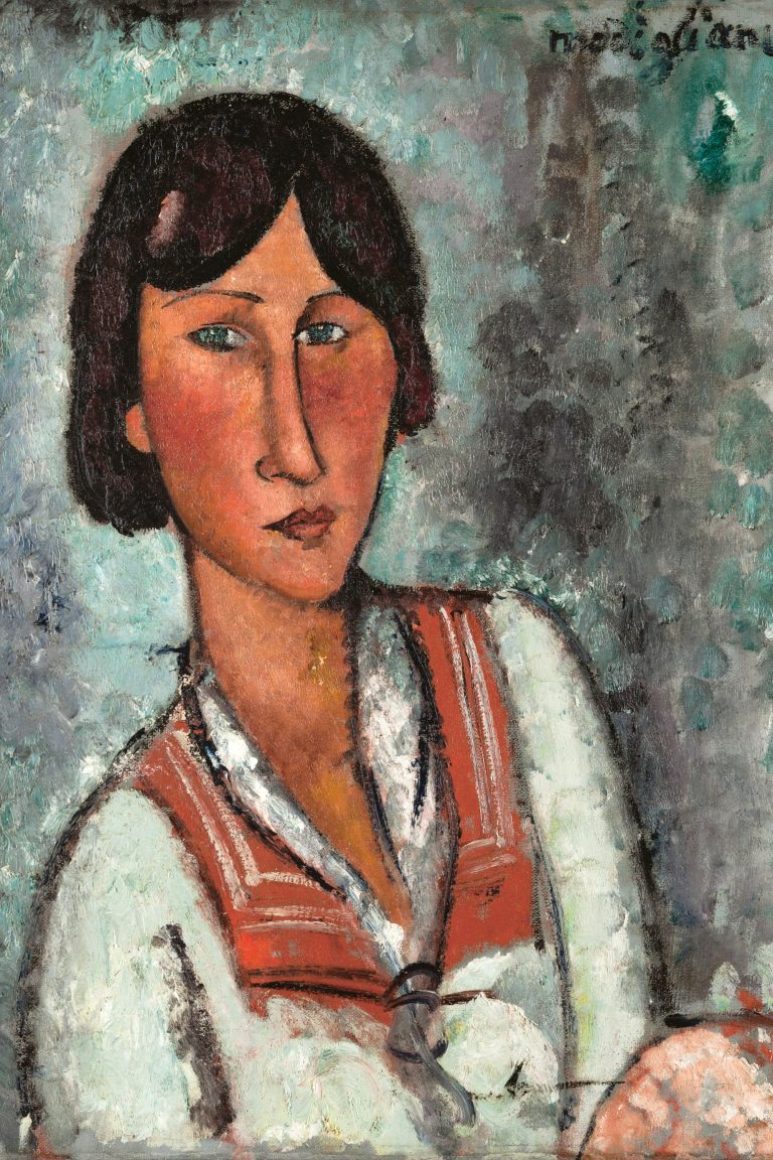

Ebenso ausdrucksstark sind seine Frauenporträts: Melancholisch und desillusioniert wirkt etwa das »Mädchen mit einer gestreiften Bluse« von 1917. Ihre Distanziertheit und nicht zuletzt ihr Bubikopf-Look mit Krawatte nehmen die selbstbewusste »Neue Frau« der 1920er-Jahre vorweg. Nicht minder kühl, aber auch entschlossen und tough blickt Hélène Joséphine Bernier Povolozky den Betrachter an. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Galeristen und Buchhändler Jacques Povolozky, förderte sie unter anderem auch Soutine und Modigliani, der sie 1917 malte.

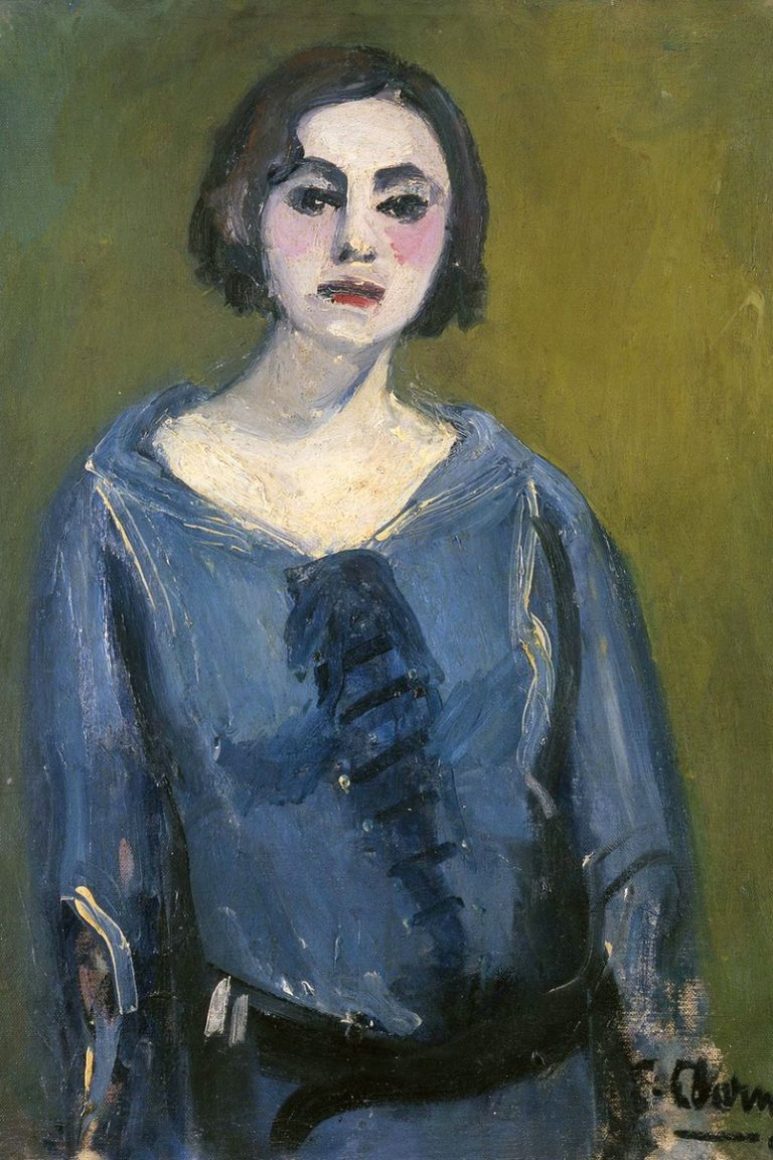

Von der Suche nach einer eigenen künstlerischen Sprache zeugt unterdessen Modiglianis Gemälde »La Juive« (Die Jüdin) von 1907/08. Es lässt an Picassos »Blaue Periode« denken, während der aus diversen Inspirationen schöpfende, schwungvoll-abstrahierte Stil, der Modiglianis spätere Porträts auf Anhieb wiedererkennbar macht, sich noch nicht abzeichnet.

Das Gemälde »Ja Juive« (Die Jüdin) lässt an Picassos »Blaue Periode« denken.

Durch die bläulich-violett-grünliche Farbpalette wirkt dieses Porträt kühl, einzig die roten Lippen setzen einen deutlich wahrnehmbaren farbigen Kontrast. Bemerkenswert ist der Titel, der offen auf die Herkunft der porträtierten Frau verweist.

Kosmopolitisches Netzwerk der »École de Paris«

Dass in der Pariser Kunstszene der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts viele jüdische Künstlerinnen und Künstler anzutreffen waren, demonstrierte das Jüdische Museum Berlin im vergangenen Jahr mit der Schau Paris Magnétique. 1905–1940. Eindrücklich illustrierte sie den großen Anteil jüdischer Künstler am Aufbruch in die Moderne.

Auch Modiglianis Porträts zeugen von dem kosmopolitischen Netzwerk der »École de Paris«. Im Museum Barberini begegnet man etwa seinen Bildnissen des Malers Moïse Kisling und von dessen Frau Renée, ebenso porträtierte Modigliani Jacques und Berthe Lipchitz sowie den Maler Pinchus Krémègne. Mit dem Expressionisten Ludwig Meidner verband ihn ein Briefwechsel, der im Ausstellungskatalog dokumentiert wird.

So erscheint die Betitelung des frühen Frauenbildnisses ebenso folgerichtig wie Amedeo Modiglianis zahlreiche Freundschaften mit jüdischen Kolleginnen und Kollegen. Zeitlebens stand Modigliani zu seiner Herkunft. Er soll sich mit den Worten vorgestellt haben: »Mein Name ist Modigliani. Ich bin Jude.«

Die Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam ist noch bis zum 18. August zu sehen.