Im August 2005 hielt Marcel Reich-Ranicki in der Lübecker Marienkirche seine Rede zum 50. Todestag von Thomas Mann. Dabei ging er bei der Würdigung des Autors der Buddenbrooks ausführlicher auf das literarische Genre des Familienromans ein. Mit jenem Monumentalwerk habe Mann die »alte Familiensaga« aus dem 19. ins 20. Jahrhundert »hinübergerettet und kräftig modernisiert«. Und so lebe sie auch noch im 21. Jahrhundert.

Reich-Ranicki mag dabei Autoren wie Jonathan Franzen (Die Korrekturen) oder Richard Powers (Der Klang der Zeit) im Blick gehabt haben. In der damals aktuellen deutschen Literaturproduktion nämlich war das Genre nahezu ausschließlich durch Walter Kempowskis Romanzyklus Deutsche Chronik vertreten. Aber schon kurz nach jener Lübecker Rede kamen gleich zwei Familienromane auf den hiesigen Buchmarkt, deren Verfasser weiblich waren und – was man eher in den USA als in Deutschland vermutet hätte – jüdisch.

In Gila Lustigers So sind wir stehen nur zwei Personen im Fokus – ihr Vater, dem als polnischer Jude die Flucht aus einem Todesmarsch gelang, und sie selbst. Und in Julia Francks internationalem Erfolg Die Mittagsfrau wird die jüdische Herkunft der Protagonistin zwar thematisiert, aber die Haupthandlung des Romans spielt nicht in einem jüdischen Milieu.

Freiheit Nun hat Marcia Zuckermann den Familienroman Mischpoke veröffentlicht, und der Titel des Werks ist Programm. Es ist nämlich bei aller dichterischen Freiheit, die eine 445 Seiten umfassende Handlung nun einmal verlangt, tatsächlich die Geschichte ihrer Mischpoke, die hier abgehandelt wird, und das über vier Generationen.

Zunächst aber beschreibt die Ich-Erzählerin, wie man sie in eine Nervenklinik einliefert. Die Diagnose lautet »akute Synkope mit partieller Amnesie«. Der Leser erfährt, dass die Patientin eine Anklage zu fürchten hat. Irgendeine ausländische Person soll mit ihrem Reisepass versucht haben, in die EU einzureisen, und nun wird der Ich-Erzählerin unterstellt, das Dokument in Istanbul der ihr zum Verwechseln ähnlichen Dame ausgehändigt zu haben.

Das alles aber mag so gar nicht zu der Geschichte passen, die im zweiten Kapitel erzählt wird. Da nämlich befindet sich der Leser plötzlich in der »Mittagszeit des 10. März 1902« – exakt an jenem Zeitpunkt, da der kaum geborene Stammhalter der in Westpreußen lebenden Familie Kohanim auch schon wieder stirbt. Sieben Töchter hat der angesehene Sägewerksbesitzer und Möbelfabrikant Samuel Kohanim mit seiner Frau Mindel gezeugt, ehe der erhoffte Stammhalter zur Welt kommt. Und nun das. Es hat fast etwas von der Dramatik manch biblischer Geschichte. Die mystische Zahl Sieben trägt ebenso zu diesem Eindruck bei wie die Tragik eines Doppelmords an Samuel Kohanim und seiner Frau.

Sozialstudien Die Haupthandlung aber wird über die sieben Töchter, deren verschiedene, auch gelegentlich wechselnde Ehepartner sowie die gemeinsamen Nachkommen erzählt. Dabei gelingen der Autorin Marcia Zuckermann neben der Familiengeschichte überaus leicht daherkommende Sozialstudien.

So werden etwa die sich voneinander distanzierenden jüdischen Milieus vorgestellt, wie sie damals (nicht nur) jenseits der Oder in Europa bestanden.

»Es lag auf der Hand, dass die alteingesessenen Juden, die Krawatten-Juden, die Deutsch sprachen, sich rasierten und nach Eau de Cologne dufteten, mit den finsteren, schmuddeligen, nach Knoblauch, Schmutz und Armut stinkenden jiddelnden Kaftan-Juden vom Weichselufer nicht das Geringste zu tun haben wollten«, heißt es bei Zuckermann an einer Stelle.

Die Leser folgen schließlich den Kohanim-Töchtern beim sozialen Aufstieg in ein feudales Berliner Modeatelier beziehungsweise dem Abstieg ins proletarische Milieu. Eine heiratet einen gojischen, nationalistischen Rittmeister, eine andere einen jüdischen Juristen, der sich der Karriere wegen taufen lässt und fortan Hartmann statt Hirschfeld heißt.

Nach der Machtübernahme der Nazis hilft ihm das freilich nichts. Die Leser erfahren nun von den Verhältnissen im KZ Buchenwald, wo der Sohn einer der Kohanim-Töchter (und der Vater der Autorin) inhaftiert war, oder vom Leben als Partisanin in Italien. Es folgen Geschichten von Widerstand, Verstecken, Flucht und schließlich der schwierigen Nachkriegszeit im geteilten Berlin. Das alles wird sehr dicht und eloquent erzählt. Marcia Zuckermann schafft es, dies spannend zu gestalten, nicht selten mit verschmitztem Humor und zuweilen selbstironisch.

widerspenstig Und dann wäre da noch diese Nebenhandlung in der Gegenwart, in welcher der Ich-Erzählerin eine Anklage droht und in der sie von einer cleveren Anwältin freigeboxt wird. Irgendwann erkennt der Leser in ihr die Enkelin der widerspenstigsten unter den Kohanim-Töchtern.

Die Parallelgeschichte hat nach Aussage der Autorin die Funktion, »die Kontinuität des Rebellischen und der Solidarität mit Flüchtenden« zu erzählen. Vermutlich wären diese Kapitel entbehrlich, sie ändern aber nichts daran, dass Marcia Zuckermann mit diesem Familienroman ein großer literarischer Wurf gelungen ist.

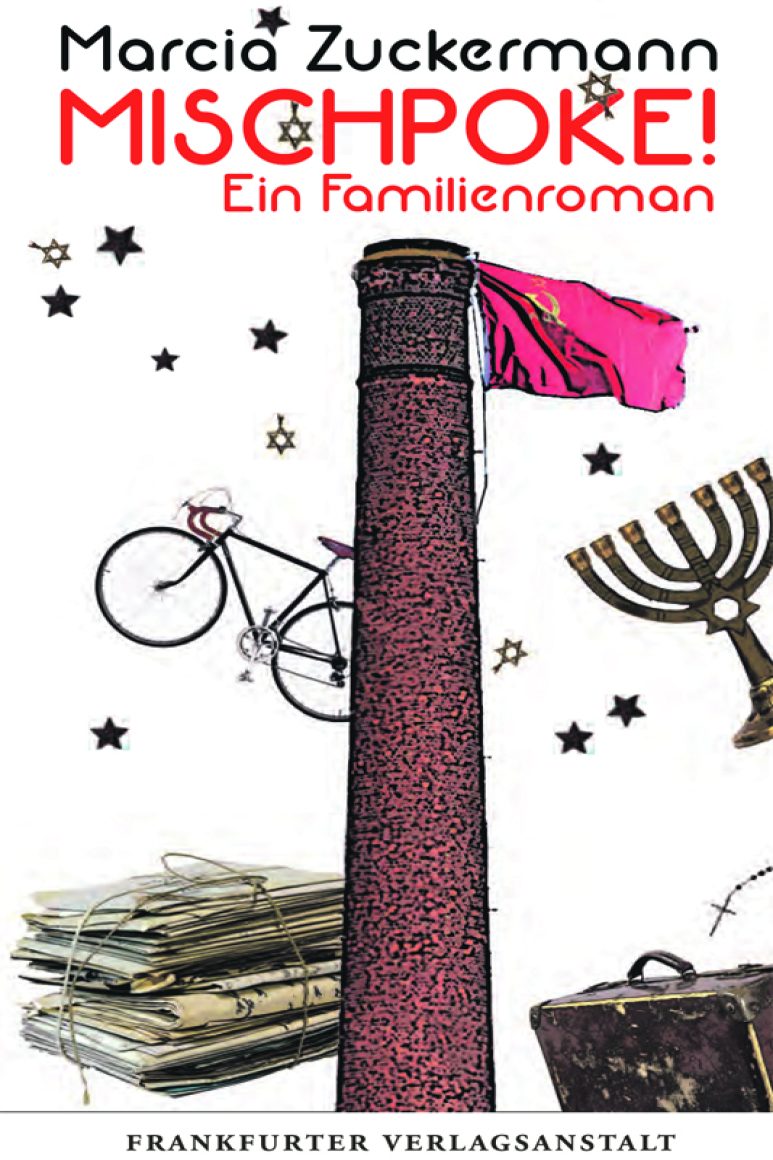

Marcia Zuckermann: »Mischpoke! Ein Familienroman«. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt 2016, 448 S., 24 €