Ein Jahr, nachdem die Nationalsozialisten mit ihrer Feme-Ausstellung Entartete Kunst das offizielle Ende der Moderne in Deutschland verkündet und alle wichtigen, bereits mit Arbeitsverboten belegten Künstler des Landes ein weiteres Mal, möglichst öffentlichkeitswirksam, diffamiert hatten, eröffnete in London die Werkschau Twentieth Century German Art, um ebendiesen Künstlern ihr verdientes Publikum zu verschaffen.

Die Ausstellung sei »unpolitisch«, beteuerten die Organisatoren der Schau damals. Hinter den Kulissen sorgte das für reichlich Ärger, doch in der Öffentlichkeit war sofort klar, worum es hier ging: einen geraden Rücken für die künstlerische Freiheit und die Abwehr der nazistischen Ideologie.

Erfolg Der Andrang war jedenfalls riesig zur Eröffnung am 8. Juli 1938. Mehr als 1000 Besucher waren zu den New Burlington Galleries ins Westend gekommen. Einer in der Warteschlange war der 1935 aus Berlin geflohene Theaterkritiker Alfred Kerr. In einem Zeitungsartikel schrieb er, dass wegen des Besucherandrangs die Straße gesperrt werden musste, und dass eine bejahrte Britin ihn angefleht habe, sie auf seiner Karte mitzunehmen, »was gelang«. Die Ausstellung wurde drei Mal verlängert.

80 Jahre später, an einem goldenen Herbsttag am Berliner Wannsee, steht die Besucherschlange auch bis auf die Straße. Keine 1000 Menschen, aber für die kleine Villa Liebermann mit mehreren Hundert Besuchern an einem Tag allemal ein großer Erfolg. In Partnerschaft mit der Wiener Library in London zeigt die Liebermann-Villa von nun an eine Neuauflage der Ausstellung von 1938, diesmal aber mit aller Deutlichkeit: London 1938. Mit Kandinsky, Liebermann und Nolde gegen Hitler.

Im ersten Stock ist eine Auswahl der damaligen Exponate zu sehen, darunter Werke von Paula Modersohn-Becker, Lovis Corinth, Max Slevogt, Benno Elkan, Oskar Kokoschka, Emil Nolde, Wassily Kandinsky und natürlich Max Liebermann. Das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass es diesmal nicht nur um das tatsächliche Kunstwerk geht, sondern auch um die Personen, die es damals möglich gemacht haben, dass es Teil der bedeutenden Ausstellung wurde. Beim Lesen der Texttafeln werden Migrantenrouten und -netzwerke sichtbar, wobei die Schweiz und Großbritannien entscheidende Stationen waren.

Exil 1937 in Zürich war der jungen Galeristin Irmgard Burchard die Idee gekommen, eine Ausstellung als Antwort auf die »Entartete Kunst«-Propaganda der Nazis zu organisieren. Ähnliche Pläne hatte die Kunsthändlerin Noel »Peter« Norton in London, woraufhin sich die beiden Frauen zusammentaten. Man einigte sich auf den Ausstellungsort London und konnte auch noch den emigrierten Kunstkritiker Paul Westheim für die Idee gewinnen.

Mit vereinten Kräften und Kontakten kamen schließlich 300 Werke zusammen – mithilfe entlassener und emigrierter Museumsdirektoren, enteigneter Galeristen, Kunstsammlern im Exil, Museen, der Künstler selbst oder auch deren Angehörigen.

Martha Liebermann hatte das »Albert Einstein«-Porträt ihres Mannes nach dessen Tod offensichtlich zum eigenen Schutz unter falschem Namen nach London geschickt. Sie hatte wohl gehofft, es dort verkaufen und mit dem Geld ihre Ausreise finanzieren zu können, was tragischerweise nicht gelang. Die Nazis pressten nur immer weiter Geld aus der Witwe, die 1943 ihrer Deportation nur durch Selbstmord entgehen konnte.

»Kartoffelpflücker« Ein anderer Liebermann konnte dank Max Stern in London gezeigt werden. Der Düsseldorfer Galerist hatte den »Kartoffelpflücker« gerade noch aus Deutschland retten können. Auch Erich und Senta Göritz, die zu den bekanntesten Sammlern moderner Kunst in Berlin gehörten, waren rechtzeitig nach England emigriert und konnten sechs Corinths in die Ausstellung geben.

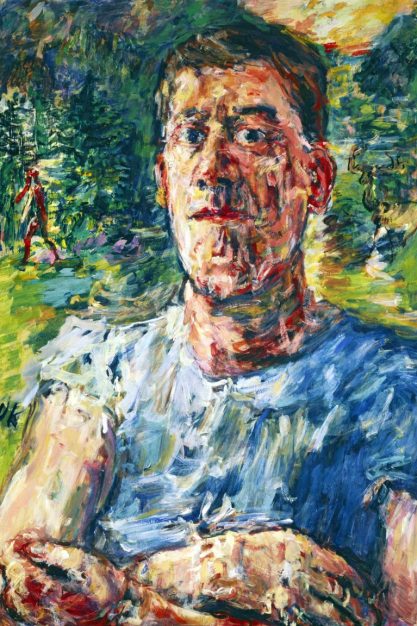

Ein besonders inspirierender Anblick ist Oskar Kokoschkas »Selbstbildnis eines ›entarteten Künstlers‹«. Mit amüsiert-erhobenem Kopf strahlt der Maler, von dem acht Bilder in der Nazi-Ausstellung hingen, in allen Farben gleichzeitig. Die Nazis haben unzählige seiner Werke gestohlen und viele davon zerstört. »Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte«, um mit Liebermann selbst zu sprechen.

Doch trotz all dieser Geschichten von Tod, Zerstörung und Hoffnungslosigkeit macht die Ausstellung in der Liebermann-Villa unter anderem eines klar: Die Kunst verteidigt sich selbst, sie ist noch hier! Das »Tausendjährige Reich« ist es nicht.

Und deshalb war es nur passend, dass zur selben Zeit des Besuchs der ebenso außergewöhnlichen wie spektakulären Ausstellung in Berlin zwischen Alexanderplatz und Siegessäule knapp eine Viertel Million Menschen gegen Hass und Rassismus und für ein solidarisches Miteinander demonstriert haben. Am Ende gewinnt immer die Freiheit.

»London 1938. Mit Kandinsky, Liebermann und Nolde gegen Hitler«. Bis zum 14. Januar in der Liebermann-Villa Berlin