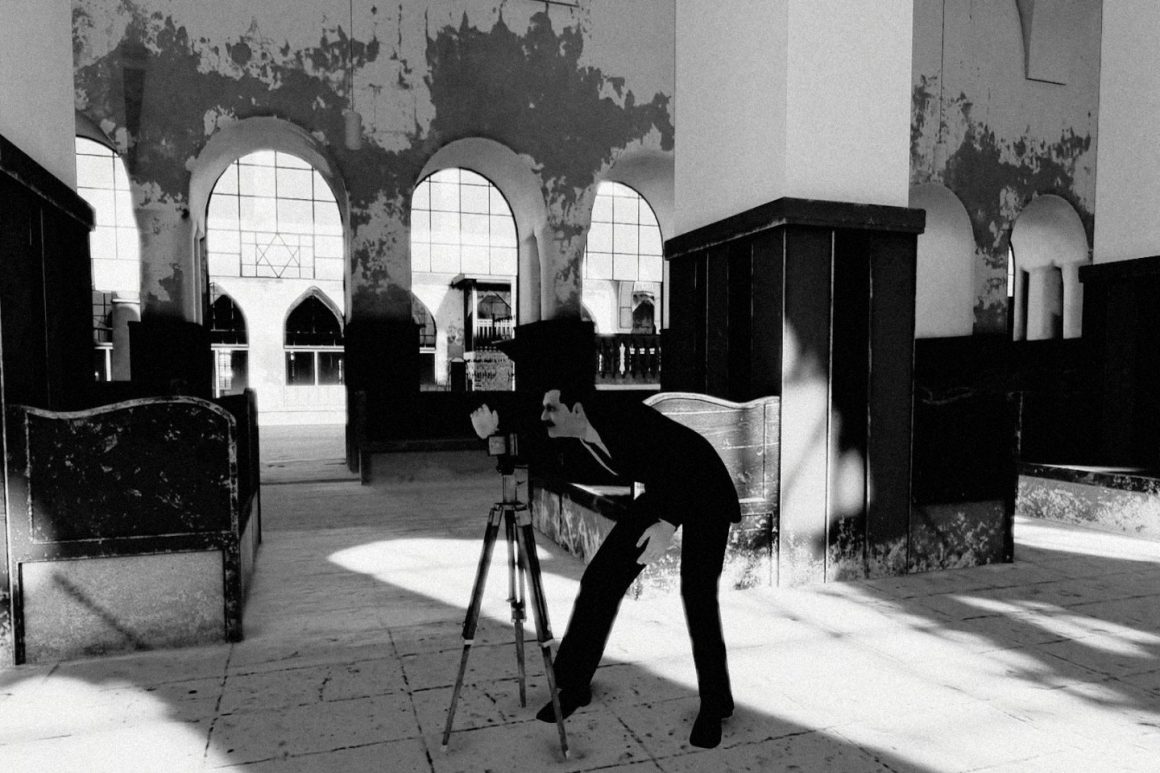

Die Zentralsynagoge von Aleppo galt als eine der ältesten Synagogen der Welt in Benutzung – bis sie nach 1500 Jahren am 1. Dezember 1947 einem Pogrom zum Opfer fiel. Jetzt haben die israelischen Dokumentarfilmer von »Micha’s Film« und das Berliner Studio »High Road Stories« das Gotteshaus virtuell wieder begehbar gemacht.

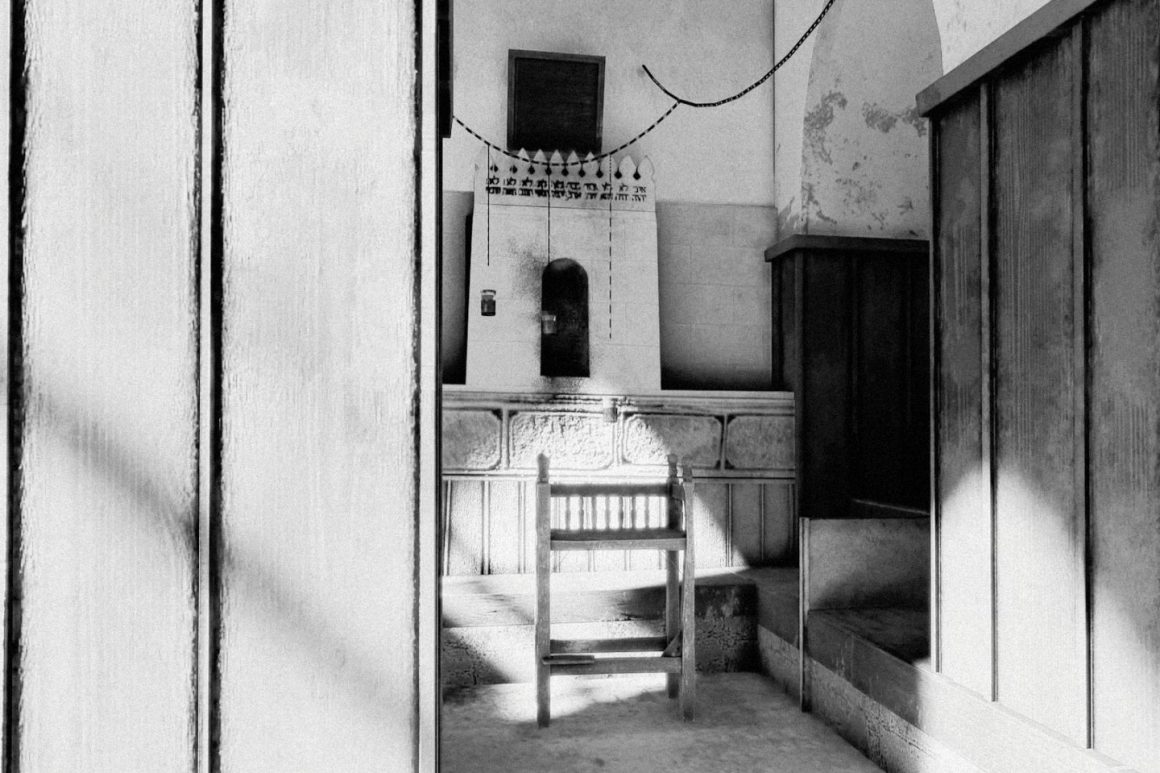

Die Rekonstruktion basiert auf 50 Fotos, die die syrische Jüdin Sarah Schammah 1947 in Auftrag gab. Es sollten die letzten Lichtbilder der Heimstätte des berühmten Aleppo-Kodex sein, bevor sie in Flammen aufging. Zu sehen ist Zurück nach Aleppo bis zum 31. Dezember 2023 im Israel-Museum in Jerusalem.

album Jerusalem – Aleppo – Jerusalem. Viele Male hatte Sarah Schammah die Strecke zurückgelegt. Ein Album mit Bildern der Synagoge in Aleppo, in Erinnerung an den Vater, der diesen Ort so geliebt hatte – mit diesem Anliegen machte sie sich im November 1947 einmal mehr auf den Weg in ihre Geburtsstadt, die sie 1932 in Richtung Jerusalem verlassen hatte.

»Ich weiß nicht, welche außergewöhnliche Intuition mich dazu brachte, nach Aleppo zu fahren und die Synagoge zu fotografieren«, schrieb sie in ihr Notizheft. Es ist, zusammen mit ihrem Pass, eines der wenigen physischen Ausstellungsstücke.

Sarah Schammah vertraute ihrer Intuition. Sie engagierte einen armenischen Fotografen und ließ ihn die Synagoge aus allen Perspektiven fotografieren. »Wir haben viel zu tun«, mahnt die virtuelle Schammah den virtuellen Armenier in einem der beiden VR-Rundgänge zur Arbeit.

rundgang »Während der allgemeine Rundgang den Besucher durch das Gebäude schlendern lässt, will ‚Sarahs Geschichte‘ nicht nur die Synagoge, sondern auch ihre Menschen näherbringen«, sagt Judith Manassen-Ramon, eine der vier Architektinnen der Rekonstruktion. Und natürlich die Titelheldin: »Sarah war geschieden, mit einem Sohn und eine ungewöhnliche, sehr selbstständige Frau. Sich in einer so explosiven Zeit alleine aufzumachen, noch dazu als Frau, brauchte einen sehr aufgabenorientierten, optimistischen Geist«, so Manassen-Ramon.

Dass es sich nicht um Fiktion handelt, war den Kuratoren wichtig. »Unser Mandat als Museum ist es, Originale zu zeigen«, sagt Revital Hovav.

Die Fotos waren noch nicht entwickelt, als die UN ihren Teilungsplan für Palästina veröffentlichte. In vielen Ländern des Nahen Ostens kam es zu Unruhen und Pogromen gegen Juden und jüdische Einrichtungen. Als Aleppos Juden vertrieben wurden, begriff der Fotograf den plötzlichen Wert der Aufnahmen. »Er forderte die Herausgabe der Negative und drohte, Shammah als zionistische Spionin anzuzeigen«, erklärt die Kuratorin der Ausstellung, Revital Hovav.

Schammah behielt einen kühlen Kopf, vertröste den Fotografen auf den nächsten Tag und floh mithilfe eines muslimischen Freundes über Beirut nach Palästina, die Aufnahmen im Gepäck. Hovav: »1988, im Alter von 80 Jahren, erlaubte sie dem Israel-Museum als einzigem, Abzüge von den Negativen zu machen und sie zusammen mit dem Aleppo-Kodex erstmals auszustellen.«

herausforderung Schammah nutzte Fotos als modernes Mittel der Kunst ihrer Zeit. »Dem wollten wir in unserer Arbeit treu bleiben«, beschreibt Judith Manassen-Ramon die größte Herausforderung des Projekts. »Unsere virtuelle Realität sollte den Fotos, der Architektur, der Zeit treu bleiben«, erklärt sie, warum die digitale Rekonstruktion ohne Farbe und große Effekte auskommt. Vier Stühle, vier Headsets: Der Rest geschieht in der virtuellen Brille.

Dass es sich nicht um Fiktion handelt, war den Kuratoren wichtig. »Unser Mandat als Museum ist es, Originale zu zeigen. Im Fall von Aleppo geht das nicht mehr, aber die Virtuelle Realität basiert auf Artefakten«, begründet Revital Hovav die Herangehensweise. Unterstrichen wird dies durch den physischen Platz, den das Museum »Zurück nach Aleppo« zugewiesen hat: in einer Reihe mit den vier Synagogen aus Italien, Cochin, Deutschland und Surinam in der Dauerausstellung im jüdischen Teil des Museums.

Die Bedeutung der Aleppo-Synagoge betont unterdessen Adolfo Roitman. Sie habe als »heiliger Ort« gegolten, weil dort der Aleppo-Kodex aufbewahrt wurde, für das jüdische Volk »die Metapher für die Gegenwart Gottes in ihrer Gemeinschaft«, sagt der Kurator des »Schrein des Buches«, dem Teil des Museums, in dem unter anderem der Aleppo-Kodex ausgestellt ist. Das Manuskript wird von vielen Gelehrten als das genaueste und heiligste Quellendokument sowohl für den biblischen Text als auch für seine Vokalisierung und Überlieferung angesehen.

Die Synagoge in Aleppo wurde in den 90er-Jahren restauriert. 2016 fiel sie erneut, diesmal als Opfer des Krieges in Syrien. »Wir werden Aleppo nicht wiedersehen«, sagt die virtuelle Heldin zum Ende der Tour. Die echte Sarah Schammah hielt in ihrem Notizbuch fest: »Die Fotos, die ich gemacht habe, werden als ein unvergessliches Souvenir bleiben, das uns an die glorreiche Vergangenheit erinnert.«