Wer hat damals Großvater Biller, den in Moskau lebenden Taten einer denkbar heterogenen und weltweit verstreuten Großfamilie, an den KGB verraten? Vier Söhne und zwei Schwiegertöchter hatte der charismatische, vom Schmuggel lebende Patriarch, halb Nabob, halb russischer Gatsby.

Alle standen sie in seiner Schuld und in seinem Schatten, waren Profiteure und gleichzeitig Opfer ambitionierter Groß- und Kleinaktionen, um der Tristesse sozialistischer Planwirtschaft zumindest temporär eine Nase zu drehen: hinter dem Kühlschrank versteckte Dollar, von Moskau nach Prag verbrachte Singer-Nähmaschinen, zurückgeschmuggelte Nylonstrümpfe ... Ein unentwegtes, riskantes Hin und Her, das sich freilich in einer normaleren, einer westlichen Gesellschaft ganz einfach als kreatives Import-Export-Unternehmen hätte konstituieren können, ohne notgedrungen jenseits einer pervers parteistaatlichen Legalität agieren zu müssen.

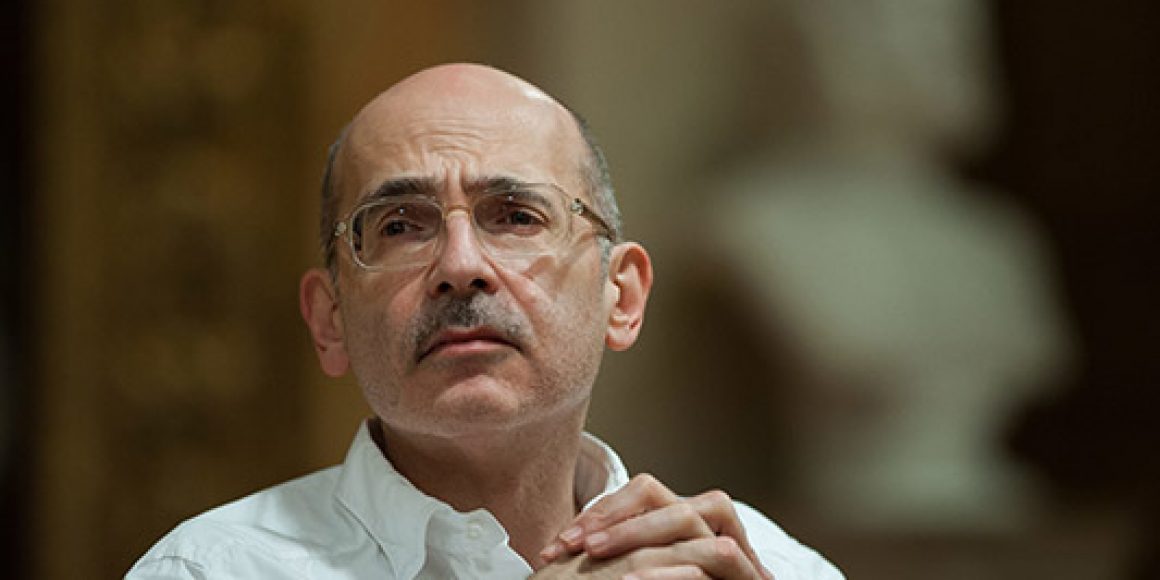

Rezensenten Es ist eine kleine außerliterarische, wenn auch deutsch-typische Pointe, dass just diese Selbstverständlichkeit gerade jenen zahlreichen Rezensenten nicht aufgefallen zu sein scheint, die Maxim Billers soeben erschienenen Roman Sechs Koffer zu Recht hymnisch gepriesen haben, mitunter aber auch von Tabubrüchen raunten, vor denen sich Biller nicht scheue. Soll womöglich heißen: Chapeau der Chuzpe – ein jüdischer Schriftsteller, der seinen Großvater als »Schacherjuden« darzustellen wagt?

Dabei geht es Billers nur vom 200-Seitenumfang her kleinen Meisterwerk zuvörderst gar nicht um den 1958 erstmals verhafteten und schließlich 1960 wegen »Devisenvergehen« erschossenen Opa, sondern um ein hochkomplexes Beziehungs-, Liebes- und Hassgeflecht in den Zeiten von Spätstalinismus und Emigration. Und ja, es ist große Kunst, wie hier Prager Alltag, kanadische und Zürcher Verdrängungen und das Fortleben des Vergangenen in Hamburg und Berlin beschrieben werden: psychologisch präzise und mit einer atmosphärischen Sinnlichkeit, die nichts naturalistisch auswalzen muss, um den Leser sofort in die jeweiligen Szenen des Geschehens hineinzusaugen. Denn was ist das für eine Familie!

Die Söhne Lev und Wladimir kämpften in einer tschechischen Einheit der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, stiegen nach dem kommunistischen Putsch 1948 in Prag in höchste Ränge auf, wurden als Diplomaten nach West-Berlin und Rio beordert – und blieben klugerweise dort, als die Partei sie plötzlich zurückbeorderte, denn nun hatte die Zeit der Slansky-Prozesse und der antisemitischen »Säuberungen« begonnen.

Hatte Jahre danach ein unvorsichtiges Telefonat Levs die Verhaftung des weiterhin in Moskau lebenden Vaters provoziert? Oder war es nicht eher so, dass Dima, der dritte Sohn, 1960 in Prag wegen versuchter »Republikflucht« verhaftet, bei den Gefängnisverhören geplaudert und den eigenen Vater ans Messer geliefert hatte?

Flucht Was sich später herausstellt, vom Ich-Erzähler als damals 15-Jähriger in Dimas Zürcher Wohnung beim Herumschnüffeln entdeckt: Nicht etwa den Vater, sondern den Mitbruder Lev hatte Dima unter Druck verraten – er sollte diesen von West- nach Ost-Berlin locken, damit der Geheimdienst zugreifen kann. Doch wie zuvor schon Dimas erbärmlich geplante Flucht in die Freiheit scheitert auch der Deal mit der Unfreiheit – Lev wittert die Falle, bricht alle Kontakte mit der Familie ab, und Dimas russischstämmige Frau Natalie begeht später, ebenfalls im Schweizer Exil, Selbstmord.

Der junge Ich-Erzähler aber wird Augenzeuge, worum es bei alldem wirklich geht – um existenzielle Gefühlsverwirrungen und beinahe im Wortsinn haarscharf aneinander vorbeischießende Emotionen. Dima nämlich hatte einst weniger dem Kommunismus als seiner Frau Natalia entkommen wollen, die wiederum lebenslang ihre Liebe zum Vater des Ich-Erzählers mit sich herumtrug, jedoch im Prag der 60er-Jahre für ihre Filmprojekte mit allerlei unappetitlichen Funktionären schlafen musste.

Nicht zuletzt dieses Setting – das Vor-Dubcek-Prag der kleinen Freiheiten und noch größeren Feigheiten – macht aus Billers Roman beinahe eine tschechische Geschichte, in ihrer fein austarierten Balance zwischen Erotik, Suspense, Gesellschafts- und Seelenanalyse wahrlich würdig der literarischen Vorbilder Arnost Lustig und Milan Kundera.

Liebe Am berührendsten ist jedoch die verquere, aber haltbare Liebesgeschichte der Eltern des Erzählers. Der aufbrausende Vater und die misstrauische Mutter, die zeitlebens auf die virtuelle Nebenbuhlerin Natalia eifersüchtig ist, zwischen denen sich immer wieder Dialoge wie diese entwickeln: »Meine Mutter sah nun wieder, so fröhlich-traurig, wie nur sie es konnte, meinen Vater an und sagte: ›Liebst du mich?‹ Und er sagte: ›Mehr als du mich, aber das wirst du nie verstehen, mein Liebling.‹«

Im Spätherbst ihres Lebens kehren dann die Eltern, die schließlich 1969 ebenfalls aus Prag in den Westen geflüchtet waren, regelmäßig in die Stadt ihrer Jugend zurück, und so endet die vermeintliche Krimi-Story, die in Wahrheit ein überwältigend konziser Liebes- und Gesellschaftsroman ist, fast versöhnlich: »Als die beiden kurz danach auch noch anfingen, von morgens bis spätnachts – in Hamburg und in Prag – russisches Fernsehen zu gucken, wusste er, dass sie endgültig in der sie beschützenden Vergangenheit angekommen waren.« Was für ein Autor, was für ein Buch!

Maxim Biller: »Sechs Koffer«. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2018, 198 S., 19 €