Nach einer behüteten Kindheit in einem Bielefelder Arzthaushalt – seine Mutter war Lehrerin – studierte Til Mette (61) in Bremen Kunst und Geschichte auf Lehramt. Doch er wurde kein Lehrer. Mitte der 80er-Jahre gründete er mit anderen in Bremen die Lokalredaktion der »taz«. Im Jahr 1992 zog er mit seiner Frau nach New York und kehrte erst 15 Jahre später wieder zurück nach Deutschland. Seit 1995 zeichnet er Woche für Woche satirische, oft bissige Cartoons für den »stern«, und seine Cartoon-Bücher erzielen für dieses Genre bemerkenswerte Auflagen. Längst ist Til Mette einer der bekanntesten Cartoonisten Deutschlands.

Herr Mette, Sie widmen sich in Ihren Cartoons regelmäßig den Themen Antisemitismus, Philosemitismus und dem Israel-Bashing. Das sind für einen deutschen Zeichner außergewöhnliche Themen.

Außergewöhnlich ist, dass ich jedes Jahr zur Spargelzeit Cartoons über Spargel zeichne, obwohl mich Spargel nicht interessiert und ich keinen Spargel mag. Deutsch-jüdische Themen allerdings gefallen mir, weil ich damit grundsätzlich etwas Positives verbinde, aber man kann damit auch so schön auf die Schnauze fallen. Das kann tragisch oder irre komisch sein. Außerdem umweht jüdische Themen in Deutschland oft die Aura des Tabus, was wahrscheinlich auf jeden Cartoonisten einen unglaublichen Reiz ausübt. Und die mit diesem Thema verbundenen Stichworte wie Schoa, Antisemitismus, jüdischer Humor und Gefilte Fisch bieten eine grandiose humoristische Fallhöhe für einen Cartoon.

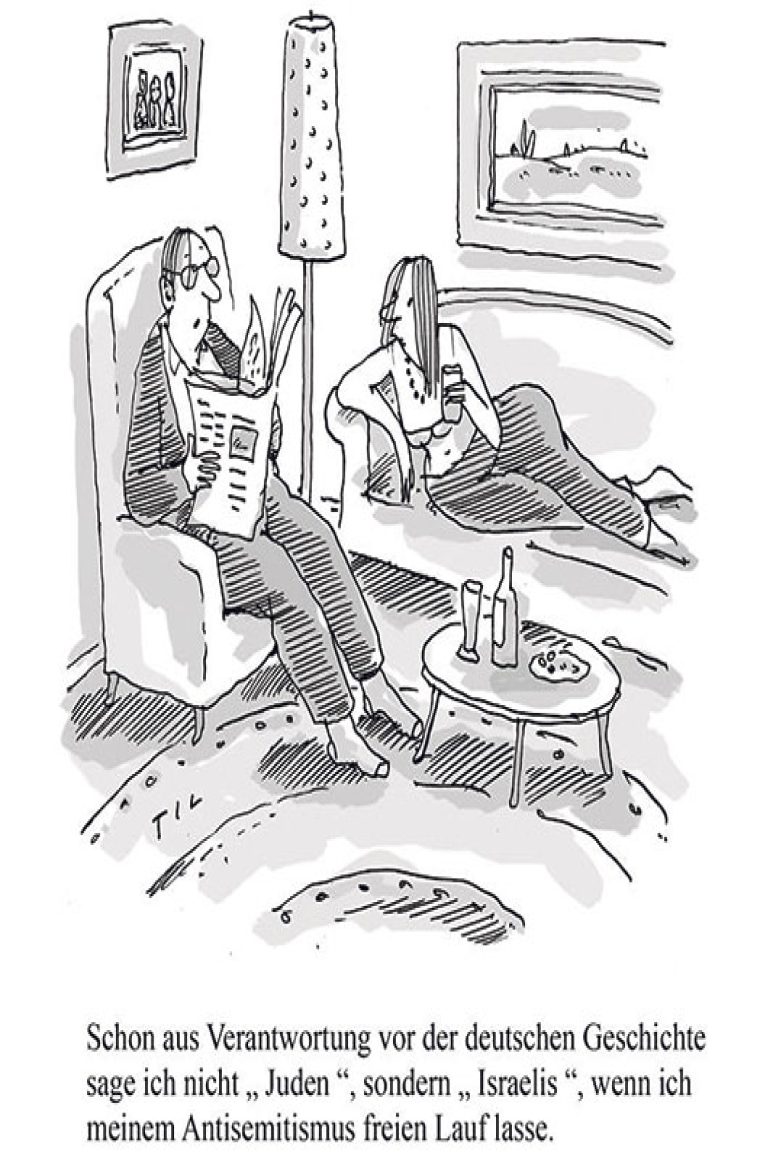

Hinter Cartoons stehen ja, wenngleich satirisch überhöht, gesellschaftliche Phänomene. Auf einer Ihrer Zeichnungen nehmen Sie Bezug auf eine Form der sogenannten Israelkritik, die der Jüdische Weltkongress als besonders »gefährlichen Antisemitismus« bezeichnet hat.

In der Regel zeichne ich über die Szene, in der ich selbst lebe, und das ist bei mir das linksliberale bürgerliche Milieu. Man kann da in vielen Gesprächen den intellektuellen Eiertanz geradezu spüren, wenn es zum Beispiel um die Siedlungspolitik Israels oder das Kindeswohl bei der Beschneidung geht. Ich habe zwar selbst zu vielen dieser Themen eine Meinung, die steht aber in den Cartoons nicht zwingend im Vordergrund. Ich bin ja kein tagespolitischer Zeichner, sondern Cartoonist. Deshalb versuche ich nicht, politische Botschaften zu zeichnen, sondern das Komische, das Vermurkste und Schrullige in solchen Situationen aufzuzeigen. Trotzdem denke ich, kann man meine Haltung gegenüber diesen Themen auch immer erkennen.

Ich könnte mir denken, dass man sich mit einem solchen Cartoon in bestimmten links-alternativen Kreisen keine Freunde macht ...

Diese bestimmten links-alternativen Kreise kommen in meiner Filterblase nicht vor. Die kann ich gut ausblenden. Es gibt immer Leute, die beleidigt sind oder denen es sogar Vergnügen bereitet, beleidigt zu sein. Schlimmer wäre es, wenn ich Cartoons zu diesen Themen nicht im »stern« veröffentlichen könnte. Das ist aber Gott – und Chefredaktion – sei Dank nicht der Fall.

Ein anderer Cartoon von Ihnen zeigt eine Frau und einen Mann beim Geschlechtsverkehr. Die Frau sagt: »Lass uns über etwas anderes reden als die Siedlungspolitik in Israel!«.

(lacht) Ja, ich erinnere mich.

Zielt die Pointe des Cartoons auf Leute, deren »Israelkritik« geradezu pathologische Züge annimmt?

Dieser Cartoon würde auch funktionieren, wenn es im Text um die Fangquote von Zwergwalen im Nordpazifik gehen würde. Allerdings ist die israelische Siedlungspolitik derzeit ein deutlich größeres Reizthema. Auch mir sind viele dieser Lautsprecher zu diesem Thema recht unsympathisch, sodass ich eine größere Lust hatte, genau die lächerlich zu machen.

Sie haben längere Zeit in New York gelebt. Wie kam es dazu?

Meine Frau hat nach ihrer Doktorarbeit in Mathematik 1992 eine Stelle als Lektorin bei einem Wissenschaftsverlag in New York angeboten bekommen. Ich arbeitete damals noch als Cartoonist bei der »taz« und dachte mir, dass ich die Zeichnungen auch per Fax von New York nach Deutschland schicken kann. Wir wollten nur zwei Jahre bleiben, daraus sind dann aber 15 Jahre geworden.

In der amerikanischen Wikipedia gibt es eine Liste von »Jewish American Cartoonists«, auf der fast 80 Namen stehen. Wie erklären Sie sich, dass es in den USA so viele jüdischen Zeichner gibt, die sich dem Cartoon widmen?

Ich habe schon in den 70er-Jahren den »New Yorker« gelesen, wenn ich ihn zu fassen bekam. Dort waren für mich all meine großen Vorbilder wie Charles Addams, Sam Gross, Jack Ziegler und Roz Chast versammelt, also die besten Cartoonisten der Welt. Immer schwarz-weiß, klug und sehr, sehr komisch. Dass viele der Zeichner Juden waren, wusste ich nicht, und das spielte für mich auch keine Rolle. Bevor ich in die USA zog, habe ich in Deutschland nie einen Juden kennengelernt.

Nie?

Einmal, für kurze Zeit, gab es einen Mitschüler, der in unsere Klasse kam und der jüdisch war. Er hatte knallrote Haare, ein blasses Gesicht mit Sommersprossen und wäre als Posterboy für jede irische Guinnesswerbung durchgegangen. In New York kamen wir über Freunde in einen komplett jüdischen Freundeskreis. Keiner der Freunde war religiös, und ich lernte da erst den Begriff des »Secular Jew« kennen. Viele unserer Freunde sind Schriftsteller, Lehrer, Lektoren oder Journalisten. Das ist ein klassisches Milieu für New Yorks jüdische Gemeinde. Als Cartoonist fühlt man sich da zu Hause.

Gibt es Ihrer Ansicht nach einen speziellen jüdischen Humor?

Ja, mit Sicherheit. Jüdischer Humor lebt unter anderem von seiner Selbstironie, dem urbanen Kontext und hat bei allem Zynismus am Ende eine oft versöhnliche Pointe. Da kommt zum Schluss nicht das Belehrende, bei dem der Witz nur Vehikel für den moralischen Zeigefinger sein soll. Das gefällt mir sehr. In Deutschland gibt es entgegen dem alten Klischee auch großartige Cartoonisten, etwa Rudi Hurzlmeier oder Marcus Weimer, die solche Qualitäten haben.

Sie haben mal Art Spiegelmans Cartoon-Band »Maus« als ein wesentliches Buch in Ihrem Leben bezeichnet. Darin wird die Schoa-Biografie seines Vaters zeichnerisch erzählt, wobei die beteiligten Personen als Tiere dargestellt werden. Was macht diese ungewöhnliche Holocaust-Darstellung für Sie aus?

Als Spiegelman 1992 mit dem Pulitzer-Preis für Maus ausgezeichnet wurde, kamen wir gerade nach New York. Ich war schon vorher ein großer Fan von ihm, und beide Bände von Maus lagen damals in jeder Buchhandlung auf dem Ladentisch. Als ich es las, war ich naiverweise sehr überrascht, wie schnell und flüssig ich das im Englischen lesen konnte, bis mir auffiel, dass die Erzählerstimme einen jiddischen Akzent hat, der im Satzbau sehr dem Deutschen ähnelt. Aber das für mich Besondere an dieser autobiografischen Bildergeschichte ist nicht in erster Linie die Geschichte des Vaters, wie er und seine Frau den Holocaust überlebten, sondern die Geschichte des Sohnes, also des Erzählers Art Spiegelman.

Warum genau?

Ich habe da zum ersten Mal von einer Traumatisierung zweiten Grades gelesen, mit der die Kinder der Holocaust-Überlebenden aufwuchsen. Und das war genau die Generation unserer Freunde in New York. Das zentrale Thema in Maus entspricht deren unmittelbarer Erfahrung. Das macht das Buch bis heute so glaubwürdig.

Das Interview führte Gerhard Haase-Hindenberg.