Der Regisseur François Girard ist ein viel beschäftigter Mann. Sofort nach der Fertigstellung seines neuen Films The Song of Names eilte er zu den Proben seines neuen Projekts auf die Bühne der Metropolitan Opera – Wagners Der fliegende Holländer.

In Wagners Fall, so der Regisseur, sei »die Frage des Antisemitismus« immer gegenwärtig. Jedoch, so fügte Girard hinzu, müsse man das »im Kontext sehen«. Wenn Wagner schuldig gewesen sei, so Girard, dann träfe das auf einen großen Teil des damaligen Europa zu.

Kontext Im Kontext dieser Äußerungen Girards mag es erstaunen, dass ausgerechnet er bei The Song of Names Regie führt. Doch da er sich mit den Kinofilmen Thirty Two Short Films about Glenn Gould (1993) und The Red Violin (1998) international einen Namen gemacht hat, scheint es weniger erstaunlich, dass die Produzenten von The Song of Names gerade Girard als Regisseur haben wollten. Schließlich spielt die Musik in diesem Film die erste Geige.

Girards neuer Kinofilm basiert auf dem gleichnamigen Roman des britischen Journalisten, Romanciers und Musikkritikers Norman Lebrecht. Der in London geborene Lebrecht besuchte die hoch angesehene Yeshivah Kol Torah in Jerusalem, studierte an der Bar-Ilan-Universität und arbeitete zwei Jahre als Produzent und Autor für den staatlichen israelischen Rundfunk. Zwölf Bücher hat Lebrecht bislang zum Thema Musik veröffentlicht. Heute zählt er zu den weltweit einflussreichsten Kritikern auf dem Gebiet der klassischen Musik.

Dovidls Vater bringt den Jungen während der Schoa bei einer Londoner Familie unter.

The Song of Names erzählt die Geschichte des jüdischen Jungen Dovidl Rapaport, eines ungeachtet seines Alters genialen Violinisten aus Warschau. Dovidls Vater bringt den Jungen während der Schoa bei einer Londoner Familie unter.

Der »Adoptivvater« Dovidls ist ein bedeutender Musikagent und fördert den Jungen, wo er nur kann. Das führt anfänglich zu Spannungen mit Martin, dem leiblichen Sohn der Familie. Doch im London des »Blitz« werden die beiden Jungen dann die besten Freunde.

Dovidl entwickelt sich unter der fürsorglichen Aufsicht des Musikagenten zu einem Künstler, dessen künftige Weltkarriere sicher scheint. Doch als der musikbegeisterte Adoptivvater Anfang der 50er-Jahre Dovidls erstes Konzert organisiert, kommt es zum Skandal: Dovidl verschwindet kurz vor seinem Auftritt und – bleibt verschwunden. Wird gar für tot gehalten. Anfang der 80er-Jahre macht sich Martin, dargestellt vom britischen Schauspieler Tim Roth, auf die Suche nach dem Adoptivbruder.

inhalt An dieser Stelle mehr vom Inhalt zu verraten, wäre unhöflich. Schließlich beruht ja die ganze Spannung des Films auf den Fragen: Lebt der verschwundene Dovidl noch? Warum hat er seinen Adoptivvater im Stich gelassen und eine wohl einzigartige Karriere als Violinsolist aufgegeben, bevor sie richtig begann? Und natürlich: Was ist eigentlich dieser »Song of Names«, der dem Film seinen Titel gibt?

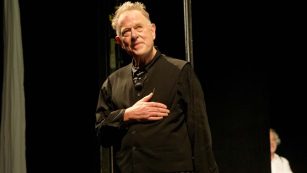

Die Beantwortung all dieser Fragen interessiert uns eigentlich nur deshalb, weil der von Tim Roth verkörperte Bruder wie besessen davon ist, das Geheimnis um Dovidls Verschwinden zu ergründen. Dank Tim Roths unpathetischem Stil, seinem stillen Understatement liegt die Besessenheit Martins stets knapp unter der Oberfläche. Roths wortkarges Spiel bewegt sich vor allem zwischen den Zeilen des Drehbuchs und erzeugt gerade deswegen umso mehr Spannung.

Chassidim Die Überraschung des Films ist jedoch Clive Owen in der Rolle eines chassidischen Juden. Denn während Owen bisher durch körperlich fordernde Hauptrollen wie etwa jene des legendären »King Arthur« berühmt wurde, muss er sich hier sehr zurückhalten und ebenfalls zwischen den Zeilen spielen.

Das ist natürlich umso schwieriger, als Owen hinter seinem schwarzen Vollbart kaum zu erkennen ist. Da bleibt nicht viel Spielraum. Doch Owen schafft in seinen stillen Momenten auch das. Bei Clive Owens Anblick bedauert man nur, dass er (noch) nicht Theodor Herzl auf der Leinwand verkörpert hat. Stattdessen wird er demnächst Bill Clinton spielen.

Nun hat grundsätzlich ein Film nur dann Bestand, wenn es in ihm zumindest ein paar Augenblicke gibt, die den Zuschauern in Erinnerung bleiben werden. Sei es, weil sie berührend, verstörend, erhellend oder einfach nur schön sind. Es ist in erster Linie der Musik, Clive Owen und dem genialen Tim Roth zu verdanken, dass es in The Song of Names gleich ein paar dieser Augenblicke gibt.

Es ist Tim Roth und Clive Owen zu verdanken, dass der Film in Erinnerung bleiben wird.

Doch auf eigenartige Weise stellt The Song of Names, in dem es um die Aufdeckung eines Rätsels geht, als Film selbst ein Rätsel dar. Denn er ist trotz der schauspielerischen Leistungen und trotz des Violinspiels von Ray Chen kein wirklich bedeutendes cineastisches Werk geworden.

Dabei ist die Tatsache, dass der Film ohne Vorwarnung zwischen den verschiedenen Zeitebenen hin- und herspringt, keineswegs störend. Auch dass sowohl Martin als auch Dovidl jeweils von drei Schauspielern verkörpert werden, akzeptiert der Zuschauer schnell.

Zurückhaltung Doch vielleicht ist der Film ja deswegen kein wirklich guter geworden, weil er in den ersten zwei Dritteln angenehm zurückhaltend und »britisch« ist, man im letzten Teil aber fast den Eindruck hat, als hätte der Regisseur eine eher unangenehme Persönlichkeitsveränderung erlitten.

Der Film wird plötzlich sentimental und derartig aufdringlich, als würde Girard dem Publikum nicht zutrauen, die Auflösung des Rätsels um Dovidl ohne brachiale Didaktik zu begreifen. Vielleicht war Girard gegen Ende der Dreharbeiten ja bereits schon innerlich beim Fliegenden Holländer. In diesem Kontext erahnt man zumindest, wo die schrillen Misstöne in The Song of Names herrühren.