Herr Rosensaft, im Celler Schlosstheater läuft momentan ein Theaterstück mit dem Titel »Durch das Schweigen«. Sie haben es sich angesehen. Wie ist Ihr Eindruck?

Das war eines der schlechtesten Theaterstücke, die ich in meinem Leben bislang gesehen habe. Nein, das war nicht nur schlecht. Es war furchtbar.

In dem Stück wird die Geschichte des Displaced-Persons-Camp in Bergen-Belsen nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Nahostkonflikt in einen Bezug gestellt. Sie selbst wurden 1948 im DP-Lager Belsen geboren, Ihre Eltern waren Überlebende von Auschwitz und Bergen-Belsen. Warum das harsche Urteil?

Nun, schon dramaturgisch passt da vieles nicht zusammen. Ich habe mich mehrfach gefragt, welchen Zusammenhang es gibt zwischen den jüdischen Holocaust-Überlebenden, die damals im DP-Camp Belsen ins Leben zurückfinden mussten, und der Situation in Israel acht Jahrzehnte später. Auch die Dialoge waren ziemlich banal und blutleer. Doch der entscheidende Punkt ist: Dieses Theaterstück ist offen israelkritisch und unterschwellig sogar antisemitisch.

Woran liegt das Ihrer Ansicht nach?

Der Fotograf Nadim ist die einzige Figur, für die man als Zuschauer wirklich Sympathien hat. Nadim ist Palästinenser und leidet unter der Besatzung. Er wird an israelischen Militärkontrollpunkten im Westjordanland harten Verhören und körperlicher Misshandlung unterzogen, während die andere Hauptprotagonistin, die Israelin Lilli, dort sanft und respektvoll behandelt wird.

Die Figur der Lilli ist der israelischen Schriftstellerin Lizzie Doron nachempfunden.

Ja, aber sie bleibt eher zweidimensional und sehr blass. Insgesamt suggeriert das Theaterstück, dass die jüdischen Opfer des Holocaust in Israel später selbst zu Unterdrückern wurden. Die Zuschauer nehmen den Eindruck mit nach Hause: Damals waren die Juden die Opfer; heute sind sie die Täter. Für die DPs in Belsen, für ihre missliche Lage, wird kaum Wertschätzung vermittelt. Das ist bedauerlich, denn es verzerrt die Realität der jüdischen DPs.

Auch Ihr Vater Josef Rosensaft, einer der Verantwortlichen im DP Camp, hat in dem Stück ein Rolle. Wird er authentisch verkörpert?

Nicht wirklich. Was die Figur meines Vaters in dem Stück sagt, basiert zwar auf historischen Quellen, genauer, auf Dokumenten der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Aber seine wahre Persönlichkeit kommt überhaupt nicht zur Geltung. Mein Vater und die überwiegende Mehrheit der jüdische Displaced Persons sahen sich nicht als Gefangene ihrer Vergangenheit. Zumindest verhielten sie sich nicht so. Sie warteten nicht auf Hilfe von außen, im Gegenteil: Sie wollten so schnell wie möglich raus aus dem DP-Lager. Deswegen nahmen sie ihr Schicksal selbst in die Hand.

Ist ein Vergleich zwischen der Lage damals, in Bergen-Belsen, und heute, in den Palästinensergebieten, überhaupt angemessen?

Mich hat vor allem beleidigt, dass da ein Bild von vergleichbarem Leid gezeichnet wird. Dass suggeriert wird, alles sei irgendwie dasselbe gewesen, nur eben mit vertauschten Rollen. In dem Bühnenstück sind Sympathie oder Empathie fast ausschließlich den Palästinensern vorbehalten. Dass Israelis Opfer des palästinensischen Terrorismus sind, wird nur am Rande erwähnt. So meidet Lilli, die in Tel Aviv lebt, eine Pizzeria in Jerusalem, weil dort ihr Freund bei einem Terroranschlag ums Leben gekommen war. Die genozidale Ideologie der Hamas, welche die jüdische Präsenz in Israel zerstören will, oder die Tatsache, dass zu den Opfern des Pogroms vom 7. Oktober 2023 auch Nachkommen der Displaced Persons gehörten, werden aber verschwiegen.

Haben Sie gar kein Verständnis, dass bei Gedenkfeiern Redner auch die Situation der Palästinenser thematisieren?

Nein, das ist der falsche Ort. Ich habe großes Mitleid mit den Zivilisten in Gaza, die in den letzten 18 Monaten schrecklichen Bedingungen ausgesetzt waren. Ich setze mich seit 40 Jahren für den Frieden ein. So habe ich mich gemeinsam mit anderen 1988 in Stockholm mit Jassir Arafat getroffen und dafür viel Kritik eingesteckt. Und ich bin nun wirklich kein Freund der Netanjahu-Regierung und ihrer Politik. Aber bei allem Verständnis für die missliche Lage der Palästinenser: Sie ist mit der der Juden in den DP-Lagern nach dem Zweiten Weltkrieg nicht vergleichbar. Eine Gleichsetzung ist nun wirklich absurd.

Woher kommt dieses Bedürfnis nach Vergleichen und Gleichsetzen mit dem Holocaust?

Ich weiß es nicht. Vergleiche mit der Schoa werden meist aus politischen Gründen verwendet, weil die Leute sich der weithin bekannten Bilder und Assoziationen bedienen und sie für ihre Zwecke einsetzen wollen. Die Botschaft ist immer wieder dieselbe: Die Geschichte geht weiter, aus den Opfern von einst sind Täter geworden. Leider ist das ein Trend, der sich immer mehr verstärkt.

Für Nuancen ist kein Platz mehr?

Genau. Wenn ein israelischer Soldat einen Palästinenser an einem Kontrollpunkt kontrolliert, tut er das, weil es da ein Problem mit Terroristen gibt. Die Schoa-Überlebenden im DP-Camp waren aber für niemanden eine Bedrohung. Sie gingen nicht umher, um Deutsche zu töten, obwohl sie allen Grund dazu gehabt hätten nach dem, was ihnen von Deutschen angetan worden war. Historische Fakten sind wichtig, Genauigkeit auch. Oberflächliche Analogien zu ziehen und Belsen und die DPs gleichsam als Kulisse zu missbrauchen, um eine antizionistische Ideologie zu verbreiten, ist sehr schädlich - gerade in der aktuellen Lage.

Warum hat die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten dann dieses Theaterstück gefördert? Schließlich wurde die Zusammenarbeit mit dem Schlosstheater Celle erst beendet, als einer der Schauspieler mit Äußerungen Anstoß erregte.

Am Anfang stand die Idee, dass die israelische Tochter von Schoa-Überlebenden und DPs nach Bergen-Belsen zurückkommt und ihre Vergangenheit wiederentdeckt. Wäre es auf dieser Ebene geblieben, wäre das völlig in Ordnung gewesen. Leider ging es sehr schnell in eine ganz andere Richtung. Ich habe mich bereits im November mit dem Regisseur und einem der Theatermacher getroffen und sie gebeten, keine moralische Gleichsetzung zwischen den DPs und den Palästinensern von heute vorzunehmen. Die Mitarbeiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen haben das ebenfalls deutlich kommuniziert. Wir haben keinen Druck von außen gebraucht, um zu erkennen, dass das, was in Celle präsentiert wird, ein Zerrbild ist und im völligen Widerspruch zur Mission und zum Zweck der Gedenkstätte steht. Deswegen mussten wir den Stecker ziehen und die Zusammenarbeit beenden.

Würden Sie den Theatermachern nicht zugestehen wollen, ihre eigene Interpretation der Dinge auf die Bühne zu bringen?

Natürlich genießen sie Meinungsfreiheit. Auch die Freiheit, ein anstößiges Stück zu präsentieren. Aber die Freiheit der Meinungsäußerung berechtigt auch die Gedenkstätte und mich als Sohn von Displaced Persons, dieses Stück als Verzerrung oder gar Falschdarstellung der Wirklichkeit anzuprangern. Es ist für mich ein Werk, das antiisraelische Narrative verbreitet und über legitime Kritik an der Regierung Netanjahu und an der Art und Weise, wie der Krieg in Gaza geführt wird, weit hinausschießt.

Die Kontroverse erinnert etwas an die Debatte um die abgesagte Rede von Omri Boehm in Buchenwald vor einigen Wochen. Sehen Sie diese Parallelen auch?

Ja. Der Holocaust wird als Kulisse benutzt, um Israel anzugreifen, beziehungsweise um Kritik an Israel koscher zu machen. Zwar geht das Theaterstück nicht so weit, Israels Existenz in seiner jetzigen Form in Frage zu stellen, wie Omri Boehm das tut. Es wird jedoch implizit die Botschaft vermittelt: Schauen Sie, was aus diesen Leuten geworden ist, jetzt sind sie selbst die Unterdrücker. Unterschlagen wird ganz nebenbei, dass für die jüdischen DPs damals die Auswanderung nach Palästina die einzige realistische Perspektive war. Denn die USA, Kanada und Australien wollten sie zunächst nicht haben. Erst 1948 eröffnete Präsident Harry Truman ihnen einen Weg, nach Amerika zu gehen. Und in Deutschland wollten die DPs aus nachvollziehbaren Gründen nicht bleiben.

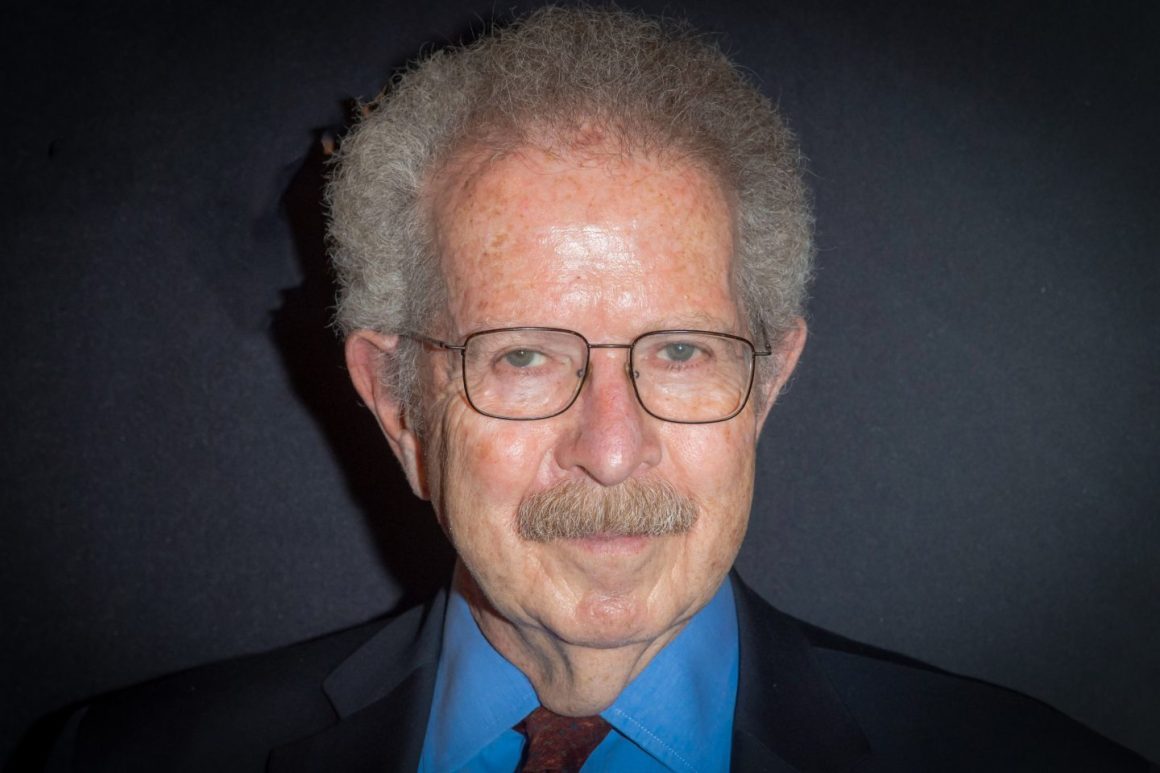

Mit dem 1948 in Bergen-Belsen geborenen Juristen und ehemaligen Justiziar des Jüdischen Weltkongresses sprach Michael Thaidigsmann.