Es gab einmal eine Zeit, die Älteren werden sich noch halb dunkel erinnern, da war Musik nicht nur eine komprimierte Datei auf einem kleinen tragbaren Kommunikationsgerät. Es gab einmal eine Zeit, in der man Musik noch richtig in die Hand nehmen konnte. Der Musikträger war eine Scheibe, nicht silbern und nicht in ein Quadrat aus Plastik eingelegt oder in Pappe eingebettet, sondern groß, schwarz und zerbrechlich. Es war dies eine Zeit, in der man noch in eine Kneipe um die Ecke gehen, entspannt eine Liste überfliegen und sich dann Musik ziehen konnte. Aus einer Jukebox.

Eine solche steht gleich zu Beginn der Ausstellung »Jukebox. Jewkbox! Ein jüdisches Jahrhundert auf Schellack und Vinyl« im Entree des Jüdischen Museums München und ist gefüllt mit Liedern von zwölf jüdischen Sängerinnen und Sängern. Anhören ist kein Problem – nachdem man 50 Cent eingeworfen hat. Drei Songs gibt es für einen Euro. Ratsam somit, genug Kleingeld im Portemonnaie zu haben.

nostalgie Nachdem die Vinylschallplatte seit einigen Jahren zur Verwunderung vieler wieder ein nostalgisches – statt akustisch bedingtes – Comeback erlebt, ist nun wohl die Zeit gekommen, um sie und ihren Vorläufer, den wieder abspielbaren Musikträger aus Schellack, mit einem großen Schuss ironischer Nostalgie zu ehren. Der Kurator Hanno Loewy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems, fördert Erstaunliches und hie und da auch wenig Bekanntes zutage bei seiner Expeditionstour durch mehr als 100 Jahre jüdischer Schallplatten- und Musikkultur im Münchner Jüdischen Museum.

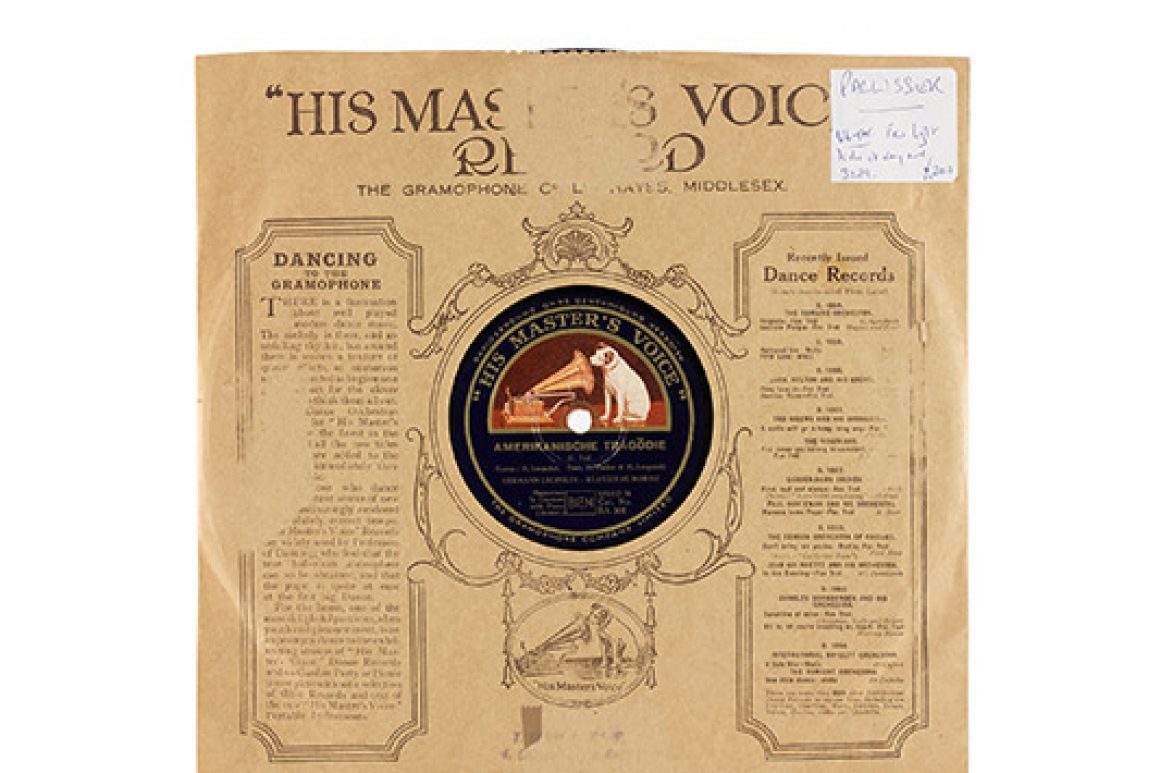

Ein Fund ist etwa Emil Berliner, ein Hannoveraner Jude (1851–1929), der 1870 in die USA auswanderte, sich dort zum Ingenieur weiterbildete und 1877 als emsiger Erfinder die Schallplatte und das Grammofon kreierte (später dann auch noch den Traghubschrauber). Sein Bruder Joseph gründete und leitete lange die Deutsche Grammophon Gesellschaft, später über Jahrzehnte hinweg eines der renommiertesten Labels klassischer Musik.

Schließlich macht Loewy auf den Umstand aufmerksam, dass seit jeher »jüdische Musik von Juden für Juden keineswegs frei von musikalischen Einflüssen der jeweiligen kulturellen Umgebung, ihrer jeweiligen Geografie und Gegenwart war«. Also aufsaugend, beobachtend und der Zeit aufgeschlossen, umgekehrt die Zeitströmungen prägend. »Im 20. Jahrhundert aber öffnete sich nun die Musik ›von Juden für Juden‹ der ganzen Welt«, erklärt Loewy.

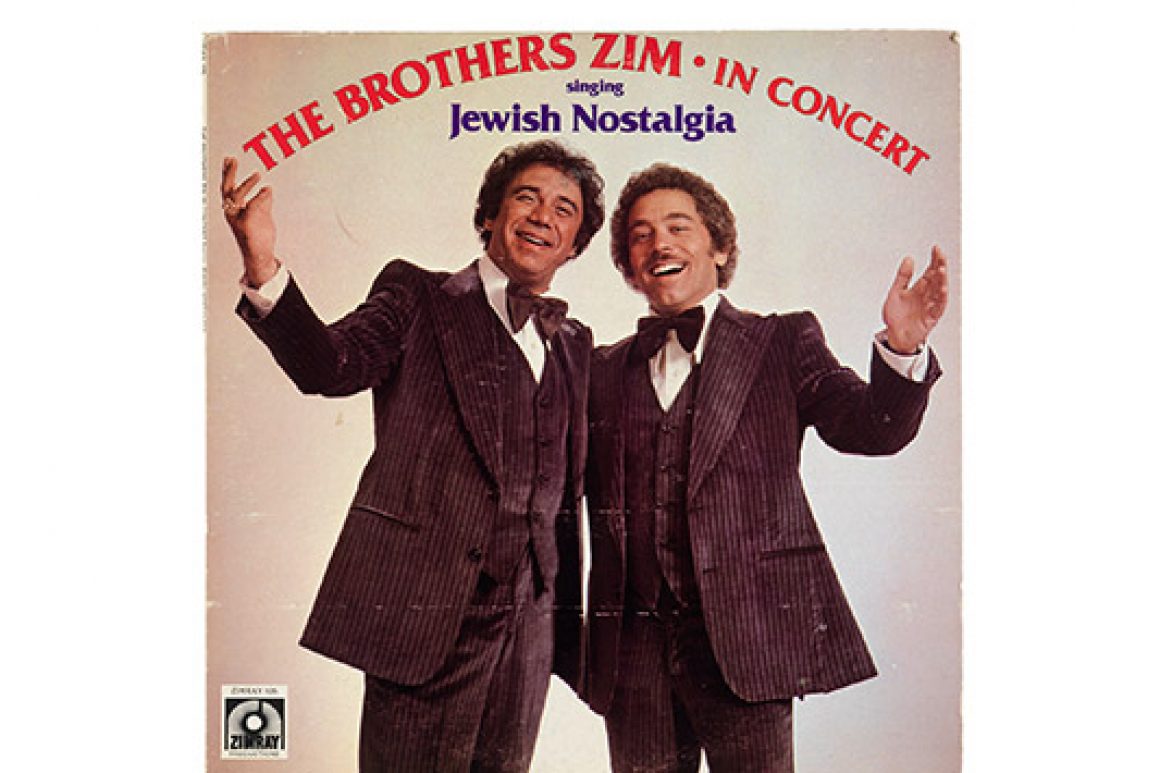

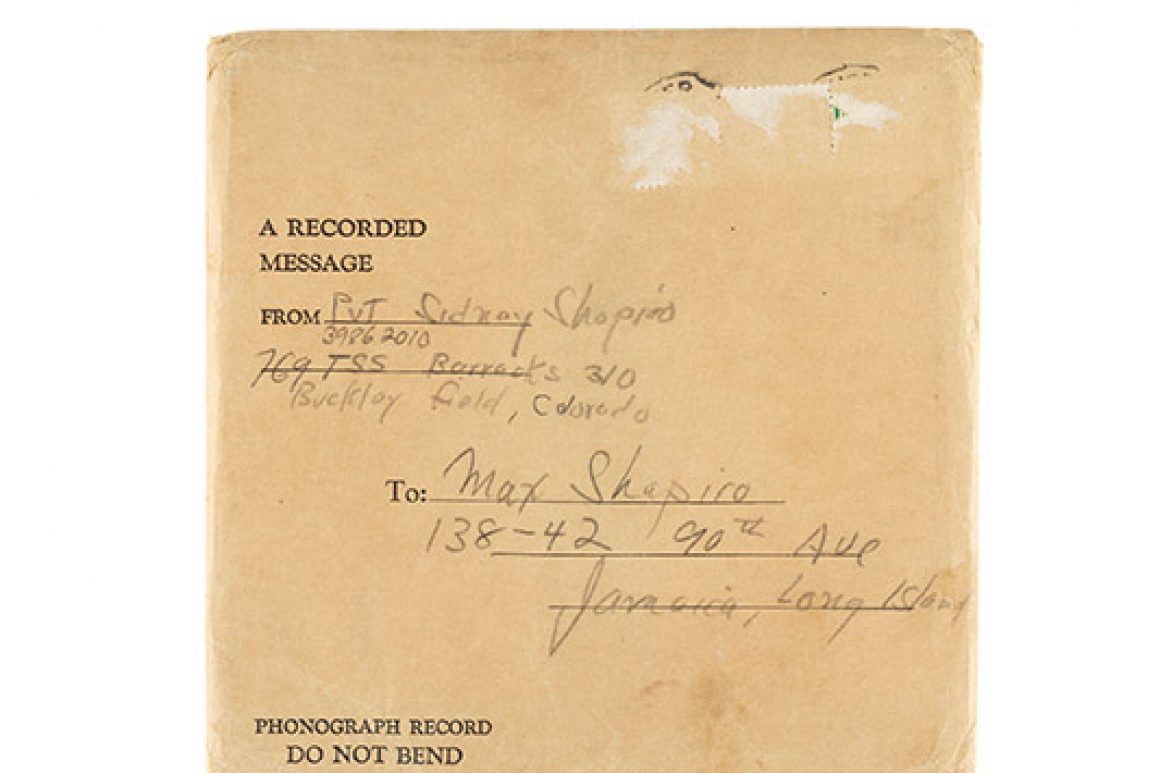

Reminiszenzen Das Konzept der Ausstellung im zweiten Stock des Münchner Hauses am St.-Jakobs-Platz spielt selbstredend sanft ironisch mit einstigen Musikgeschäften. In der Saalmitte nimmt ein großer weißer, einem Tresen gleichender Tisch übergroß viel Raum ein. Darauf gelegt sind Schallplattenhüllen, auch etwas, woran sich die Jüngeren erst einmal gewöhnen müssen. Dazu gibt es Kopfhörerstationen. Da lässt sich nicht nur vernehmlich Musik hören, sondern auch die persönlichen Berichte, Reminiszenzen und Anekdoten mehrerer Dutzend Befragter, die zu einem bestimmten Song, zu einem bestimmten Sänger etwas aus ihrem Leben erzählen. Welche Rolle dieser Song oder jener Musiker eingenommen und gespielt hat. Was jenes oder dieses Musikstück noch heute auszulösen vermag.

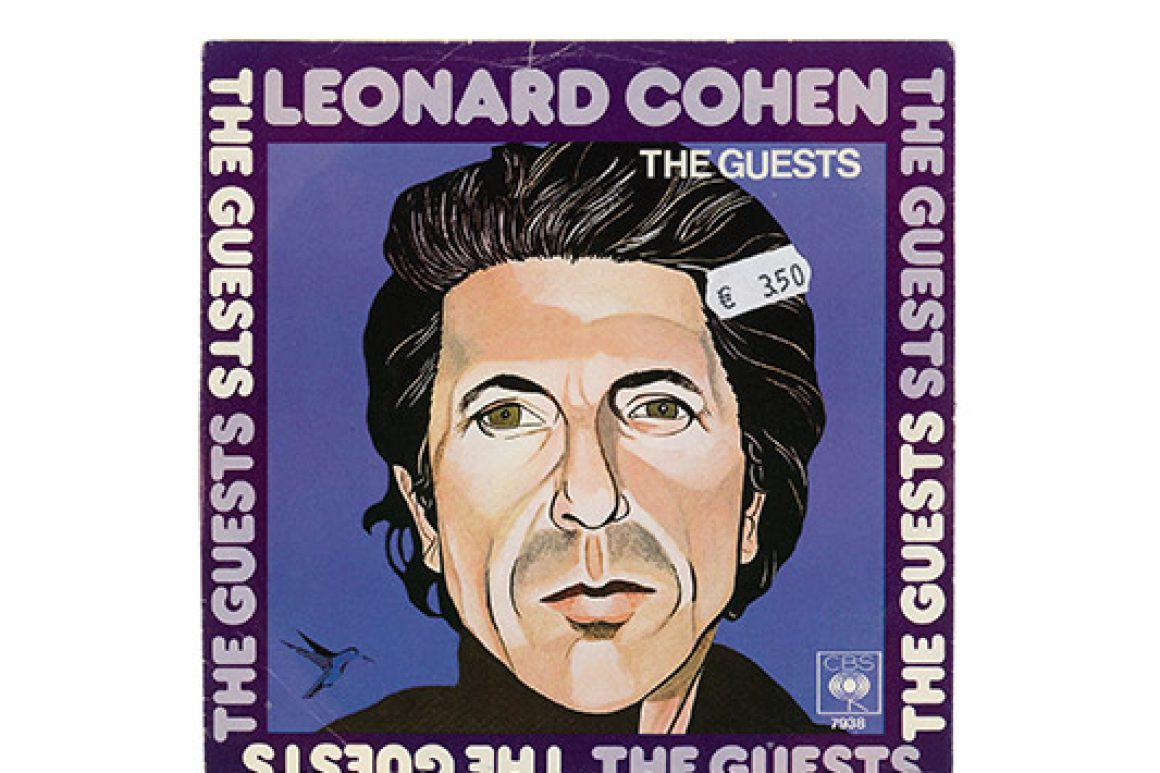

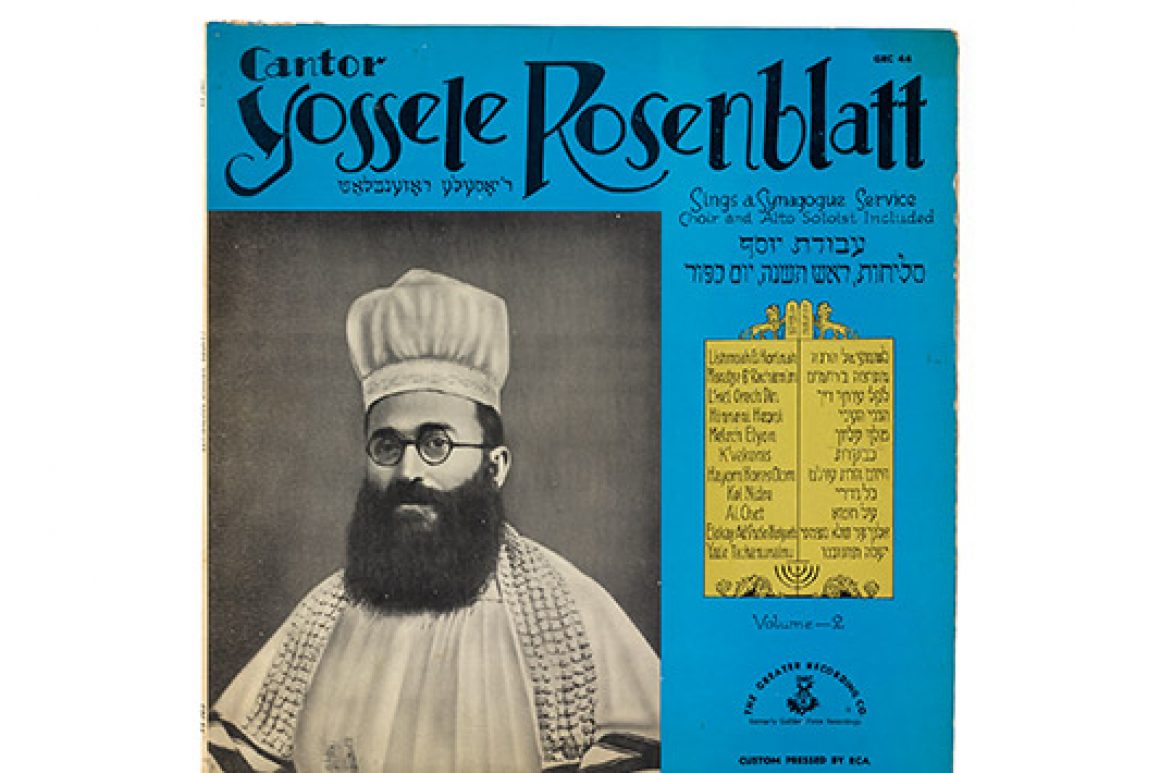

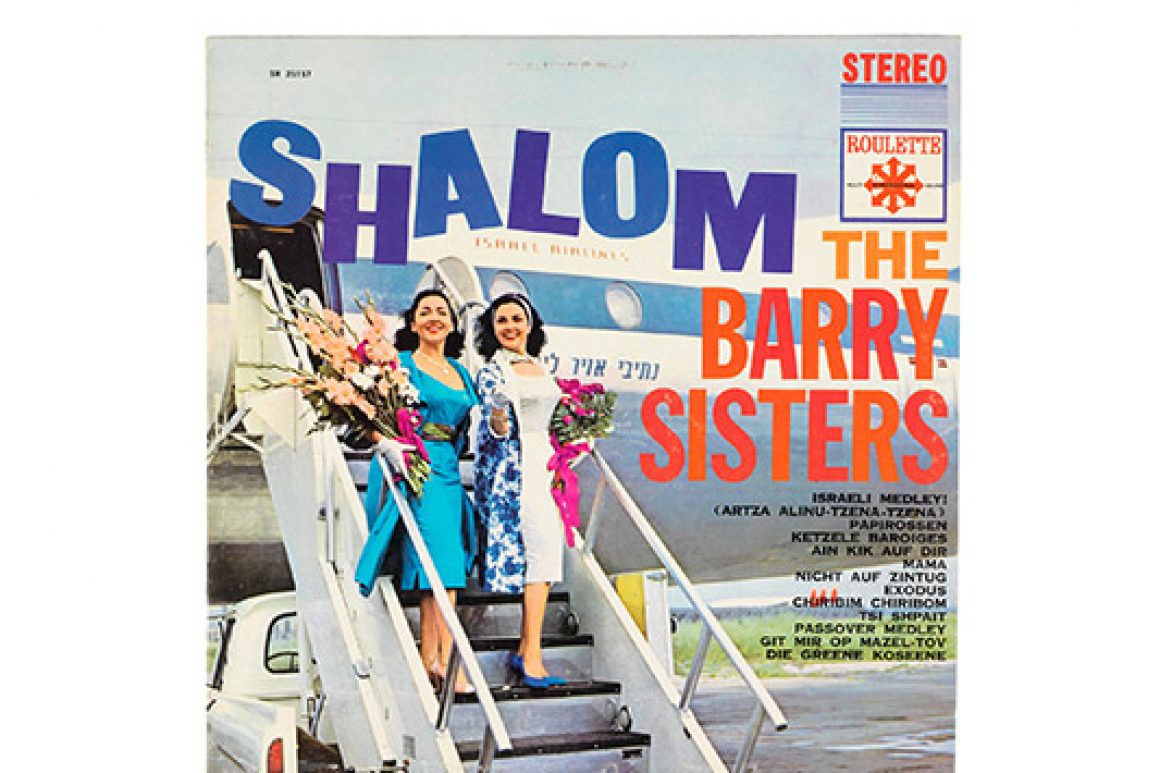

Ringsherum gibt es außer einem halben Dutzend Grammofonen in Glasvitrinen eine lange Wand. Auf dieser sind als Panorama des Zeitgeschmacks, der Moden, der Lebendigkeit und der grandiosen Weite und Breite der Musik von Juden Plattenhüllen zu sehen. Und zwar von ganz frühen Kantorenpressungen, zum Beispiel von Yossele Rosenblatt, der 180 Platten mit synagogaler Musik aufnahm, über die ersten international berühmten Sänger, hierzulande etwa der Tenor Joseph Schmidt. Es gibt die Abteilung »Comedians« mit Mickey Katz und Woody Allen, dem tiefschwarzhumorigen Georg Kreisler und dem Wiener Gerhard Bronner, kongenialer Partner Helmut Qualtingers, Texter, Kabaretthausbetreiber und Vater einer der wichtigsten Zeitungsverleger Österreichs.

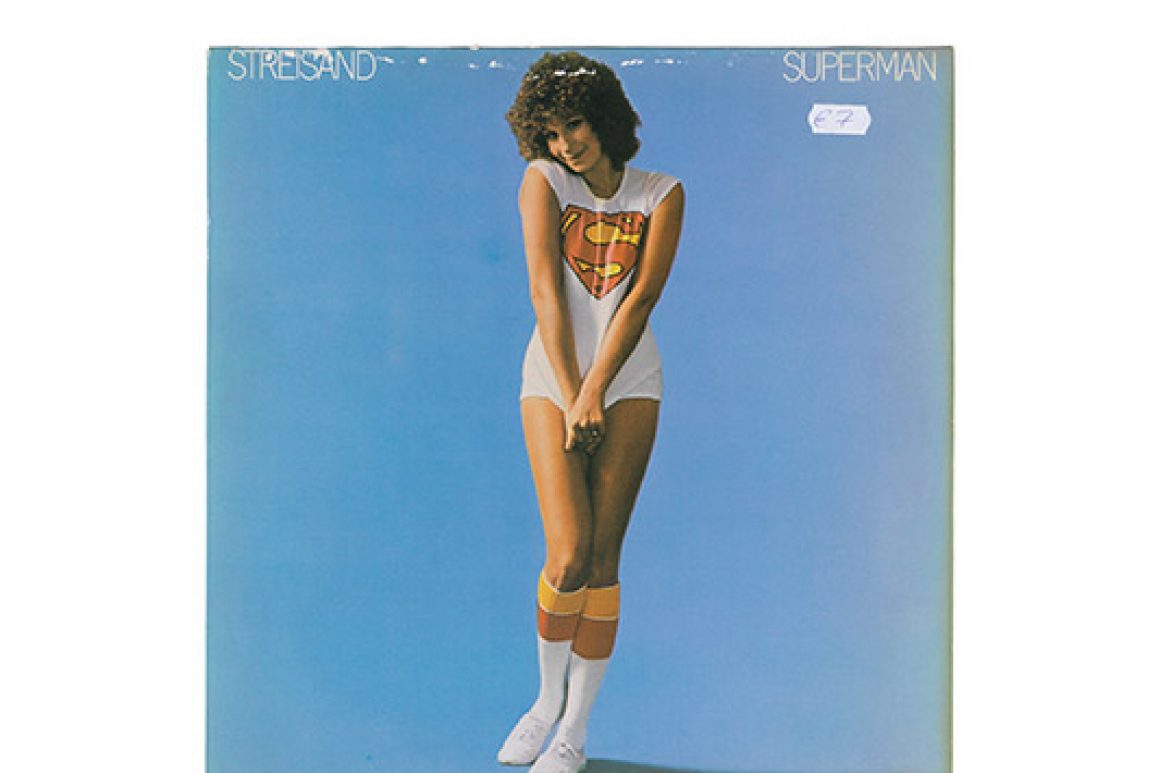

Dann Musical und Filmmusik: »Somewhere over the Rainbow«, vielleicht das bekannteste Lied des 20. Jahrhunderts überhaupt, aus dem Film Der Zauberer von Oz (1939) stammt von Harold Arlen, der seinen eigentlichen Namen Hyman Arluck anglisierte. Außerdem findet sich hier frühe Folkmusik, so auch Produktionen der Firma Folkways von Moses Asch – das Label wurde unlängst reanimiert –, und etwas später Bob Dylan. Der Reigen reicht am Ende dann bis zu Klezmer, arabisch-jüdischer Musik und zur Popmusik einer Barbra Streisand, eines Randy Newman und eines Billy Joel, schließlich bis zum wütenden, dabei raffiniert präsentierten Punk der Ramones oder der Beastie Boys.

radikal Den Ausklang der Ausstellung bildet die bereits vor einigen Jahren in der Pariser Cité de la Musique und im Jüdischen Museum Berlin museal gewürdigte und auf diese Weise in den Musikpantheon promovierte Jewish Radical Music des unablässig fleißigen und obsessiv tätigen Tenorsaxofonisten, Komponisten, Musikproduzenten und Klangforschers John Zorn, dessen New Yorker Label Tzadik seit 20 Jahren ein Sammelbecken für um- und abseitige tonale, vor allem für atonal expressive Experimente ist, deren Einflüsse vielfältig sind und von Free Jazz über heißblütige Improvisation zu Folklore reichen. Weswegen, spricht man den heute 62-Jährigen als Jazzmusiker an, durchaus zu erleben ist, wie ein freundlicher Mann unwirsch wird und radikal die Beherrschung verliert.

Und für all diejenigen Besucherinnen und Besucher mit ganz viel Zeit gibt es in der Ausstellung dann noch eine Ecke mit Lounge Chairs, um den Rundgang durch 100 Jahre jüdische Musik bequem im Sitzen weiterzuführen. Einen Schuss mehr Sinnlichkeit allerdings hätte diese anregende Promenade durch ein sinnliches Jahrhundert Musikgeschichte durchaus vertragen können.

»Jukebox. Jewkbox! Ein jüdisches Jahrhundert auf Schellack und Vinyl«. Jüdisches Museum München, bis 22. November.

www.juedisches-museum-muenchen.de