Es ist ein Film, der sich auf das Wort verlässt: Die Ermittlung von RP Kahl lehnt sich eng an Peter Weiss’ dokumentarisches Theaterstück Die Ermittlung. Oratorium in 11 Gesängen über den ersten Auschwitz-Prozess (1963 bis 1965) an – ein Klassiker der Erinnerungskultur in West- und Ostdeutschland.

Mit einem 60-köpfigen Ensemble stellt der Film nach Weiss’ Vorbild den Aussagen der Zeugen die Ausflüchte der Angeklagten (unter anderem Wachmänner, Lagerärzte und der Lager-Apotheker) gegenüber und verdichtet sie – ein Konzept, das voll und ganz aufgeht.

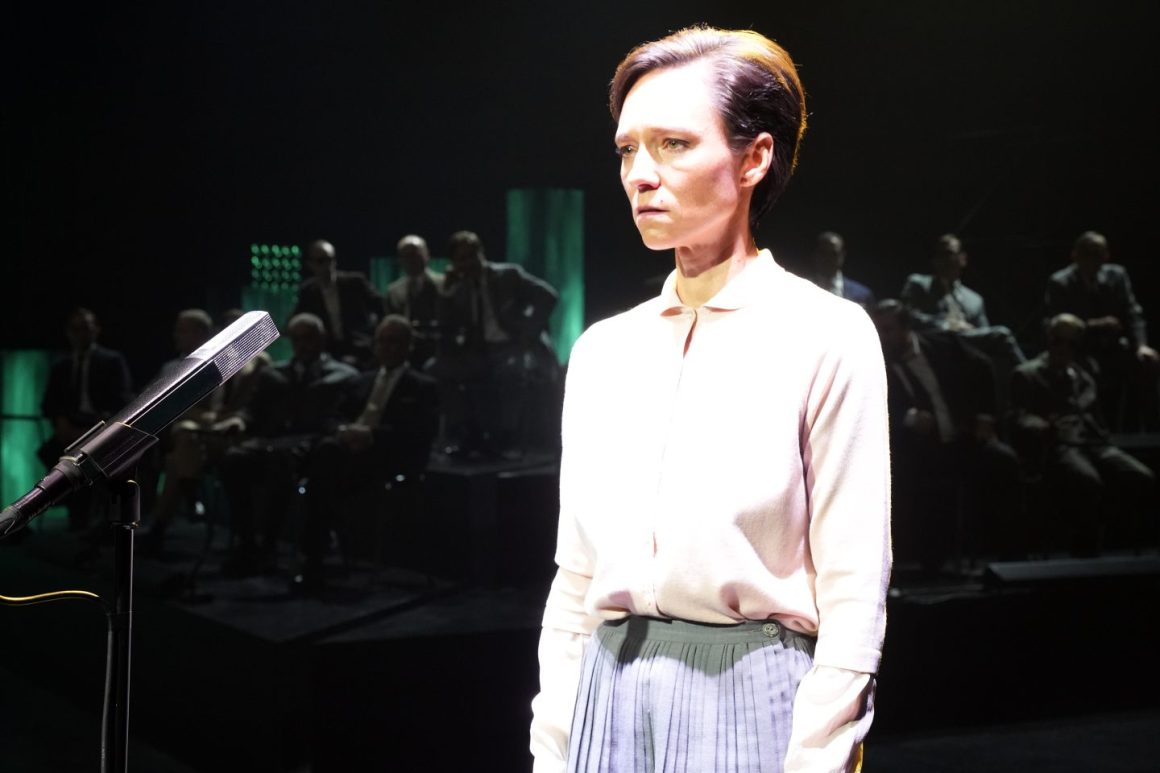

Stark wirken die Nüchternheit einer minimalistischen Kulisse zwischen Gerichtssaal und TV-Studio mit wenigen Tischen, Stühlen und Mikrofonen – und die lebendige Mimik und Gestik, nicht zuletzt von Richter (Rainer Bock), Anklage (Clemens Schick) und Verteidigung (Bernhard Schütz). Alle drei dienen den Zuschauern als emotionaler Filter des Grauens, über das hier verhandelt wird.

Kein abgefilmtes Theater, sondern ein hervorragendes Kinodrama

Dabei wird der Massenmord selbst kein einziges Mal im Bild gezeigt. Der Film ist naturgemäß bedrückend, aber zugleich so fesselnd, dass man trotz seiner Länge (im Original vier Stunden, Kinos wird auch eine Fassung von gut drei Stunden angeboten) nicht in Versuchung gerät, die Vorführung vorzeitig zu verlassen. Denn Die Erinnerung ist kein abgefilmtes Theater, sondern ein hervorragendes Kinodrama.

Der erste Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main war der Versuch, die Verbrechen im größten deutschen NS-Konzentrationslager- und Vernichtungslager juristisch aufzuarbeiten – in der »Strafsache gegen Mulka und andere«. RP Kahls Film zeigt das Leiden der Opfer, die im Zeugenstand um Worte ringen – wie eine schwer traumatisierte Frau, eindringlich gespielt von Sabine Timoteo, die von Menschenversuchen und Zwangssterilisierungen berichtet, und die schäbige Kumpanei der Angeklagten, die ihre Verbrechen im Zweifelsfall »Funktionshäftlingen« in die Schuhe schieben.

Die Filmmusik wird spärlich, aber wirkungsvoll eingesetzt und bringt den Prozessraum zum Klingen. Nur im Abspann wirkt der Gesang vor dem Hintergrund der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau wie ein Zugeständnis an die tendenziell pathetische Untermalung anderer Schoa-Filme. Dennoch auch hier: Nüchternheit in den Bildern, die nachwirkt. An die Worte der Zeuginnen und Zeugen wird man sich noch lange erinnern.

Doch eine Frage bleibt: Warum hat die Berlinale 2024 diesen Film im Februar nicht gezeigt?