Wer Richard Wagners Villa im schweizerischen Tribschen besucht, die heute ein dem Komponisten gewidmetes Museum ist, kann an den Wänden Aquarelle von Hans Thoma sehen, Darstellungen von Brünnhilde und den Nornen. Seit den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts besuchte der Maler aus dem Schwarzwald die Bayreuther Festspiele, malte Motive aus Wagner-Opern. Cosima Wagner holte Thoma 1896 als Kostümbildner zur Bayreuther Nibelungen-Neuinszenierung. Seine Aufgabe war es, den germanischen Mythos zu festigen.

Schon 1889 hatte Wagners Witwe Thoma bekannt gemacht mit ihrem Schwiegersohn Henry Thode, Direktor des Frankfurter Städel Museums, der ihn über die Maßen protegierte. Jetzt zeigt eben dieses Städel eine große Hans-Thoma-Retrospektive mit mehr als 100 seiner Werke.

neubewertung Sein »wagnerianisch« geprägtes Umfeld habe Thoma maßgeblich beeinflusst, konstatiert der Katalog zur Ausstellung. Inwieweit der Maler, den Hitler unter die wichtigsten Künstler zählte, selbst antisemitisches Gedankengut verinnerlicht haben könnte, weiß man derweil trotz zwei Autobiografien und mehrerer Buchveröffentlichungen nicht. Auch die Archive, so Kurator Felix Krämer, enthalten keine Hinweise auf eine entsprechende Gesinnung: »Das hat auch uns gewundert.«

Dass das Städel Thoma überhaupt hängt, kommt einer Neubewertung des Malers gleich. Von dem »Kämpfer für deutsche Kunst«, als den ihn die Nazipropaganda feierte, mochte die Kunstgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg nichts mehr wissen. Thoma wurde zur Fußnote, abgestempelt als Bauernmaler und damit entlassen in die Harmlosigkeit. Doch inzwischen entdecken ihn selbst US-Museen von der Ost- bis zur Westküste. Sogar das texanische Dallas findet offenbar, dass mit Thoma sehr Deutsches ins Haus kommt.

Und so hielt auch das Städel die Zeit für reif, Thoma aus dem Keller zu holen, im wörtlichen Sinn. Das Frankfurter Museum stemmt die Retrospektive komplett aus eigenem Bestand. Frankfurt besitzt neben Karlsruhe mit fast 500 Arbeiten die weltweit größte Sammlung von Thoma-Arbeiten, die großenteils im Nachgang einer von der NS-Kulturgemeinde kurz nach der »Machtergreifung« ermöglichten Schau ans Städel kamen. Seit 1934 ist das Publikum nun erstmals wieder zur intensiven Begutachtung geladen.

distanzierung Die Reanimationsschau trägt den – in Anführungsstriche gesetzten – Titel »Lieblingsmaler des deutschen Volkes«. Meyers Großes Konversationslexikon erhob den 1924 mit 85 Jahren verstorbenen Maler vor rund 100 Jahren in diesen Rang. Das Zitat erlaubt, Thomas Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten zumindest im Subtext des Ausstellungstitels anklingen zu lassen.

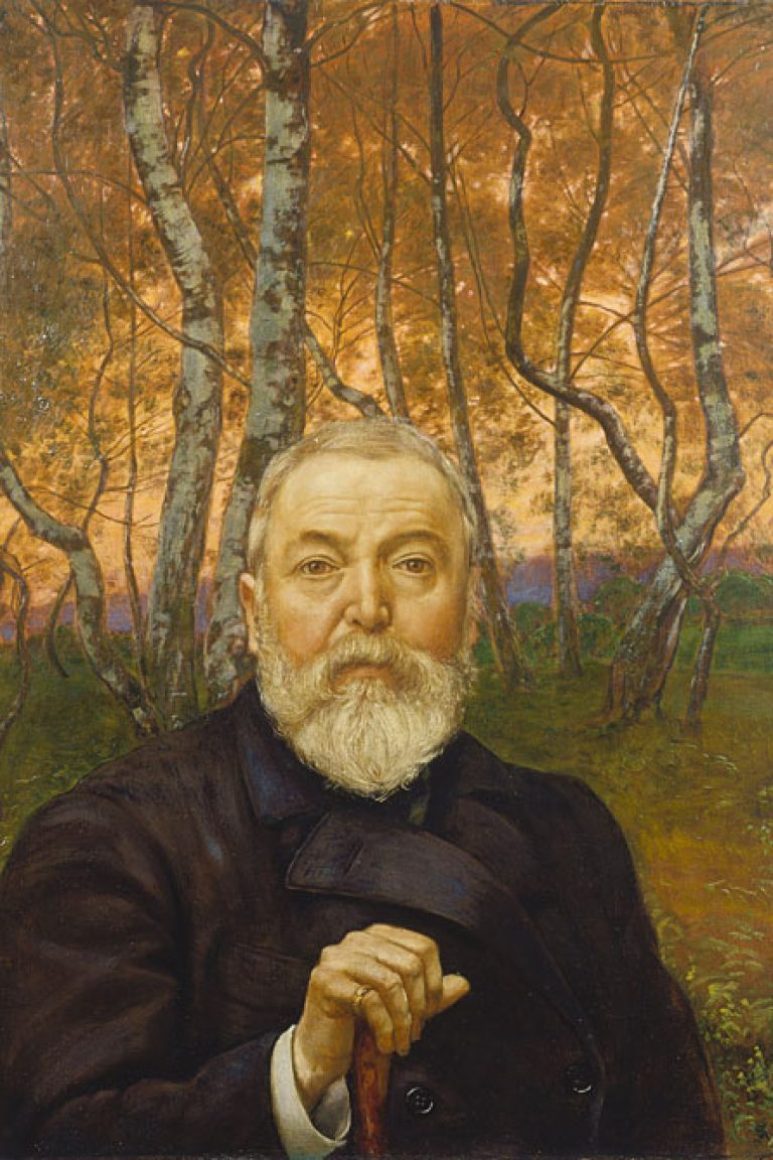

Im Museum selbst geht man – ein Coup! – mit Schockfarben ans Werk, gleichsam, als wolle man sich nicht die Hände schmutzig machen undsich in ironischem Abstand üben. Die Wände sind poppig orange und lila, als wolle man ideologisches Gift mit Prilblumen-Kolorit bannen. Dazu wurde – ein fürwahr genialer Einfall der Gespensterbekämpfung – Kunstrasen verlegt: als räudiger Naturersatz ein vortreffliches Hans-Thoma-Begleitgrün und passend zum knackigen Spott der Anfänge, erblickte doch die Kritik in ideologisch einwandfreien Grünvaleurs »Thoma-Salat«. Ein markantes Selbstporträt vor einem Birkenwald führt in die Schau ein, keinen Zweifel daran lassend, dass sie ein Statement sein will. Thoma inszeniert sich mit der beringten Hand am Spazierstock à la Markus Lüpertz.

Hans Thoma war ein begabter Porträtist, vor allem aber seinerzeit gefragt als Landschaftsmaler. Er setzte auf Idyll und Harmonie mit der Natur. Ein Heile-Welt-Held, mit dem man die Augen verschließen konnte vor der neuen Zeit: vor Technikgläubigkeit, Mobilität, zunehmender Entfremdung durch Arbeitsteilung und Verstädterung. Das hat auch heute wieder Kon

junktur. Thoma passt famos zur aktuell grassierenden Landlust: die Ausdeutung der Natur als Folie für ein sinnerfülltes Leben im Gleichklang mit der Schöpfung, christliche Töne inbegriffen. Thoma ist der Landmann in uns mit romantischen Anwandlungen. Fraglos transportiert er deutsche Ur-Sehnsüchte.

zwangsverkauf Kein Hindernis für Alfred Pringsheim. Der jüdische Mathematikprofessor, Wagner-Förderer und Schwiegervater von Thomas Mann war ein leidenschaftlicher Hans-Thoma-Sammler. Für sein Münchner Musikzimmer gab er bei dem Maler 13 großformatige Gemälde in Auftrag.

Beim Abriss des Palais in der Arcisstraße 12, das Alfred und Hedwig Pringsheim 1933 für 600.000 Reichsmark an die NSDAP hatten verkaufen müssen, da dort die Parteizentrale errichtet werden sollte, erwarb die Staatsgalerie Stuttgart den Fries von 1891. Dort kommen jetzt die Protagonisten in Montur (Ritter) und ganz ohne (Satyrn) zu Wagners 200. Geburtstag frisch restauriert ans Licht. Zusammen mit den Konditionen des Erwerbs.

Die Provenienzforscherin Anja Heuß fand heraus, dass Pringsheim den Verkauf unter großem zeitlichen und politischen Druck unter dem Marktpreis getätigt hatte. Der Fries brachte der Familie Pringsheim, die bis 1939 in München blieb und die Konfiszierung eines Großteils ihrer Kunstobjekte erdulden musste, 30.000 Reichsmark. So treffen sich in Hans Thoma zwei Stränge deutscher Geschichte.

Hans Thoma. »Lieblingsmaler des deutsche Volkes«. Städel Museum, Frankfurt/Main, bis 29. September

www.staedelmuseum.de

Hans Thoma: Der Pringsheim-Fries. Staatsgalerie Stuttgart, bis 13. Oktober

www.staatsgalerie.de