Im Jerusalemer Israel-Museum wurde am Dienstag eine Ausstellung über die »Letzte Reise des König Herodes« eröffnet. Dazu wurden allein 30 Tonnen Steine, Säulen, zerbrochener Stuck und ganze Fresken vom Herodion-Berg westlich von Bethlehem ins Museum gebracht. Hinzu kamen 250 Objekte, teilweise Leihgaben von Museen aus dem Ausland.

Am Abhang des Herodion-Berges hatte der israelische Archäologe Ehud Netzer vor sechs Jahren das Grab und Mausoleum des biblischen Königs nach fast 30-jähriger Suche entdeckt und freigelegt. Ausgerechnet beim ersten Besuch einer Delegation von Experten und Restauratoren des Israel-Museums, die ihm bei der Rekonstruktion der Funde helfen sollten, ist Netzer am Fundort in den Tod gestürzt.

»Geradezu ein tragisches Ereignis mit biblischer Symbolik, am Ort, wo Netzers Traum in Erfüllung gegangen ist«, sagte Museumsdirektor James Snyder bei der Pressevorschau am Morgen der offiziellen Ausstellungseröffnung mit über 1000 geladenen Gästen. Schon der Andrang der Presse überwältigte Snyder: »Allein 60 Fernsehteams aus aller Welt und Hunderte Journalisten. So viele waren noch nie unseren Einladungen gefolgt.«

Einstimmung Der erste Saal zeigt nur überdimensionale Fotos der Judäischen Wüste, »damit die Besucher sich in die natürliche Umgebung einfühlen können«, wie Chefkurator Dudu Mevorach erklärte.

Herodes starb in seinem Palast in Jericho. Und da die Ausstellung seine »letzte Reise« von dort zu seinem prunkvollen Grabmal auf dem 40 Kilometer entfernten Herodion nachstellt, steht der Besucher erst einmal in dem recht winzigen rekonstruierten »Thronsaal« von Jericho. Gerade einmal 30 Menschen finden darin Platz. »Der Saal wirkt bescheiden«, sagt Mevorach, »aber die Farben an den Wänden waren extrem teuer.« Die Pigmente für das »kitschige Pink« hatte Herodes aus einem privaten Steinbruch des Kaisers Augustus in Südspanien importiert. Damit hatte Mevorach auch schon angesprochen, was sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung zieht: die engen politischen Beziehungen, die Herodes mit Rom und berühmten Größen seiner Zeit pflegte, darunter mit Kleopatra.

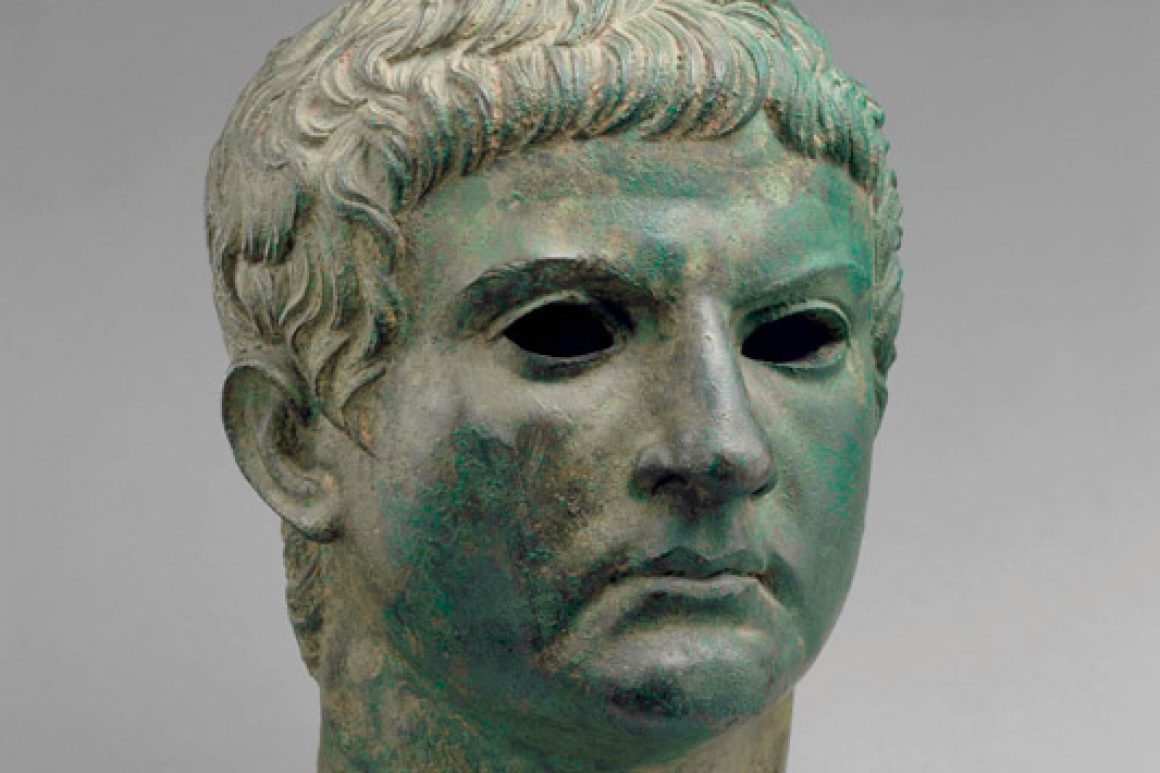

Herodes hatte Geschmack. Für die Dekoration seiner Paläste, des Tempels in Jerusalem und anderer gewaltiger Bauten, die sein bis heute unübersehbares bauliches Erbe in Caesarea, auf Masada, in Jerusalem und anderswo darstellen, hatte sich Herodes offenbar die besten Künstler aus Rom und Pompeji ins Land geholt. Gleichwohl, um die Gefühle seiner jüdischen Untertanen nicht zu verletzen, verzichtete er fast ausnahmslos auf bildhafte Darstellungen und begnügte sich mit Ornamenten.

Herodes war zu Lebzeiten wegen seiner fremden Herkunft und wohl auch wegen seiner politischen Schachzüge mit den römischen Besatzern verhasst. Herodes ging über Leichen, um seine Macht zu erhalten. Er ermordete seine Frau und drei seiner Söhne. Um sich »in die Herzen der Menschen einzuschmeicheln«, wie Mevorach es formulierte, habe Herodes den bestehenden Jerusalemer Tempel der Hasmonäer abgetragen und mit 20.000 angeheuerten Bauarbeitern ein prunkvolles neues Gotteshaus errichtet, wie es kein zweites im ganzen römischen Reich gegeben habe. Viele Arbeiter seien angelernte Priester gewesen, um beim Bau des Tempels nicht gegen jüdische Gesetze zu verstoßen.

Farben In einem Saal sind ein riesiges Säulenkapitell, der Sarkophag eines gewissen »Simon der Baumeister«, ein vom Geländer herabgefallener Stein mit der Inschrift »Zum Ort des Trompeters« und mit kostbaren gemeißelten Ornamenten geschmückte Kalksteine ausgestellt, die man rund um den Tempelberg gefunden hat. »Alle Steine waren bunt bemalt«, sagt der Kurator, doch von den Originalfarben gibt es nur noch Spuren.

Bekanntlich hat auch der Neubau des Tempels den König nicht beliebter gemacht. Nach seinem Tod im Jahr 4 v.d.Z. gerieten die von Herodes gepflegten guten Beziehungen zu Rom aus den Fugen, was zu Aufständen, der Zerstörung Jerusalems und schließlich zur Zerstreuung des jüdischen Volkes in alle Welt führte. Zeloten scheinen aus Wut auf Herodes auch dessen Sarkophag zertrümmert zu haben. Dem Mausoleum und drei geschmückten Sarkophagen vom Herodion ist der letzte Saal der Ausstellung gewidmet. Da man keine Namen gefunden hat, können die Forscher nur mutmaßen, dass einer der Sarkophage, aus zerbrechlichem roten Sandstein geschnitzt, einst die Grabstätte des Herodes war. Es bleibt unbekannt, wer in den beiden anderen Sarkophagen gelegen hat.

Nach seinem Empfinden befragt, antwortete Mevorach: »Herodes ist uns nicht sympathischer geworden. Fünf Jahre lang, während der Restaurierungsarbeiten, hat er unser Leben bestimmt. Heute können wir über Herodes vor allem sagen, dass er ein facettenreicher Mensch gewesen sein muss.«