»Für mich war es das Normalste«, sagt Mohamed El Allaoui. Für seinen Wechsel zu Makkabi musste sich der 2002 geborene Fußballer jedoch oft rechtfertigen. Wie er bloß als Muslim bei den Juden spielen könne, wurde er zum Beispiel gefragt.

Seine Erfahrungen mit antisemitischen Ressentiments schilderte El Allaoui neben anderen Betroffenen am Eröffnungsabend der Fachtagung »Strafraum«. Die dreitägige Konferenz zur »(Un-)Sichtbarkeit von Antisemitismus im Fußball« fand vergangene Woche im Frankfurter Ignatz-Bubis-Gemeindezentrum statt. Sie wurde von der Bildungsabteilung im Zentralrat der Juden in Kooperation mit dem Makkabi-Projekt »Zusammen1 – Für das, was uns verbindet« ausgerichtet.

INTEGRATION Das Verbindende betonte in seinem Grußwort auch Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland: »Wir glauben, dass der Sport wie kein anderer geeignet ist, Vorurteile abzubauen.« Makkabi habe sich bewusst zu einem offenen und integrativen Sportverein entwickelt, bei dem Juden ebenso wie Nichtjuden willkommen sind.

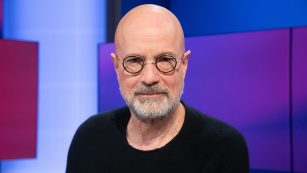

Sabena Donath mahnte die Einbeziehung jüdischer Perspektiven bei der Bekämpfung von Judenhass an.

Meyer beklagte einen für jüdische wie auch nichtjüdische Makkabi-Mitglieder belastenden »regelmäßigen Antisemitismus auf und neben Sportplätzen«. Das Problem sei viel zu lange unterschätzt und ignoriert worden. Der Makkabi-Präsident begrüßte, dass die Tagung Vertreter des organisierten Fußballs und der Institutionen der Antisemitismusbekämpfung zu einem Austausch zusammenbringt.

Die Einbeziehung jüdischer Perspektiven bei der Bekämpfung des Judenhasses im organisierten Fußball mahnte Sabena Donath an. Viel zu selten leite sich aus der rhetorischen Ablehnung von Antisemitismus aktives Handeln ab, beklagte die Direktorin der Bildungsabteilung. Es gebe eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität. Zugleich freute sie sich sichtlich, die Teilnehmer der pandemiebedingt mehrfach verschobenen Tagung endlich in Präsenz begrüßen zu können.

verschwörungsideologie Dass Antisemitismus sich nicht immer offenkundig sichtbar, sondern auch subtil, etwa als Verschwörungsideologie, äußern kann, demonstrierte anhand mehrerer Beispiele Harry Schnabel, Mitglied des Zentralratspräsidiums und des Vorstands der Jüdischen Gemeinde Frankfurt.

Fußball sei zwar ein Kontaktsport, bei dem man aneinandergeraten könne, sagte Schnabel, der auf eine langjährige Amateurfußballer-Karriere bei Makkabi zurückblicken kann. »Eine rote Linie ist aber erreicht, wenn antisemitische und rassistische Äußerungen getätigt werden.«

»Der Strafraum ist damit markiert«: So kommentierte Samuel Salzborn die Annahme der Antisemitismus-Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) durch die Fußball-Bundesligavereine. Berlins Antisemitismusbeauftragter sprach via »Zoom« zu den Tagungsteilnehmern.

nulltoleranz Er betonte zugleich, dass dieser erste Schritt nicht ausreicht. Vielmehr müsste aus der Regelbestimmung »die Realität einer Nulltoleranz von Antisemitismus« werden. Für Judenhasser ist der Fußballplatz, so Salzborn, eine Arena, in der sie Antisemitismus relativ ungehemmt ausleben können. Generell könne Fußball sowohl zur Entstehung als auch zum Abbau von Aggressionen beitragen.

Dass es im Fußball zu provokanten Situationen kommen kann, stritt Noam Petri im abendlichen Podiumsgespräch nicht ab. Der junge Frankfurter Makkabi-Fußballer, der sich auch in sozialen Medien gegen Judenhass engagiert, betonte jedoch: »Für antisemitische Straftaten gibt es keine Rechtfertigung.« Auf dem Platz bleibe es oft nicht bei judenfeindlichen Sprüchen, die Gegenspieler würden vielmehr auch handgreiflich. »Mit der Zeit gewöhnt man sich daran, gegen gewisse Vereine unter Polizeischutz spielen zu müssen«, so Petris bemerkenswertes Resümee.

Makkabi-Sportler sind besonders oft mit israelbezogenem Antisemitismus konfrontiert.

Den Erfahrungsberichten junger Makkabi-Sportler aus Frankfurt und Offenbach ging eine sozialwissenschaftlich grundierte Einordnung von Antisemitismus im Fußball voraus. Lasse Müller, Bildungsreferent von »Zusammen1«, sprach von einer Tendenz zur Untererfassung, Bagatellisierung und Tabuisierung judenfeindlicher Vorfälle im organisierten Sport.

schimpfwort Gleichwohl seien im Vereinsfußball »sämtliche Erscheinungsformen des Antisemitismus präsent«. Beispielhaft nannte Müller den Gebrauch des Wortes »Jude« als Schimpfwort, in der Corona-Pandemie zunehmend grassierende Verschwörungsmythen sowie positive Bezugnahmen auf Nationalsozialismus und Schoa. »Israelbezogener Antisemitismus schlägt Makkabi besonders oft entgegen«, ergänzte Lasse Müller.

Am Donnerstag und Freitag wurde das Tagungsthema mit Vorträgen von Wissenschaftlern und Experten, Podiumsdiskussionen sowie praxisorientierten Workshops vertieft. Dort ging es etwa darum, Antisemitismus im Fußball sichtbar zu machen und ihm aktiv entgegenzutreten. Die Dringlichkeit dieses Anliegens formulierte Alon Meyer schon zu Beginn der Tagung: »Es ist höchste Zeit, die Kraft des Fußballs als Brückenbauer und Wertevermittler zu nutzen.«