1946, rund ein Jahr nach Kriegsende, war Deutschland von den Alliierten besetzt und in vier Zonen aufgeteilt. In Norddeutschland hatte die britische Armee das Sagen. In Hannover hatten drei Soldaten eine Idee: Es sollte ein wöchentlich erscheinendes politisches Nachrichtenmagazin gegründet werden, um den Einwohnern der britischen Zone Nachrichten und Hintergründe in objektiver, sachlicher, aber doch interessanter Art und Weise nahezubringen.

Drei Soldaten – Major John Seymour Chaloner sowie seine beiden Mitarbeiter Harry Bohrer und Henry Ormond – gaben einem Jungredakteur des »Hannoverschen Nachrichtenblatts« namens Rudolf Augstein den Auftrag, das Projekt umzusetzen. Vorbild war laut Augstein das britische Magazin »News Review«, welches jedoch wenige Zeit später eingestellt wurde.

ZENSUR Augstein willigte in das Vorhaben ein und gründete gemeinsam mit den drei Briten »Diese Woche«. 15.000 Exemplare wollte man unters Volk bringen. Offiziell war das Blatt eine Publikation der britischen Militärregierung - neben Augstein standen auch Chaloner, Bohrer und Ormond im Impressum. Und als solches unterlag es der Militärzensur.

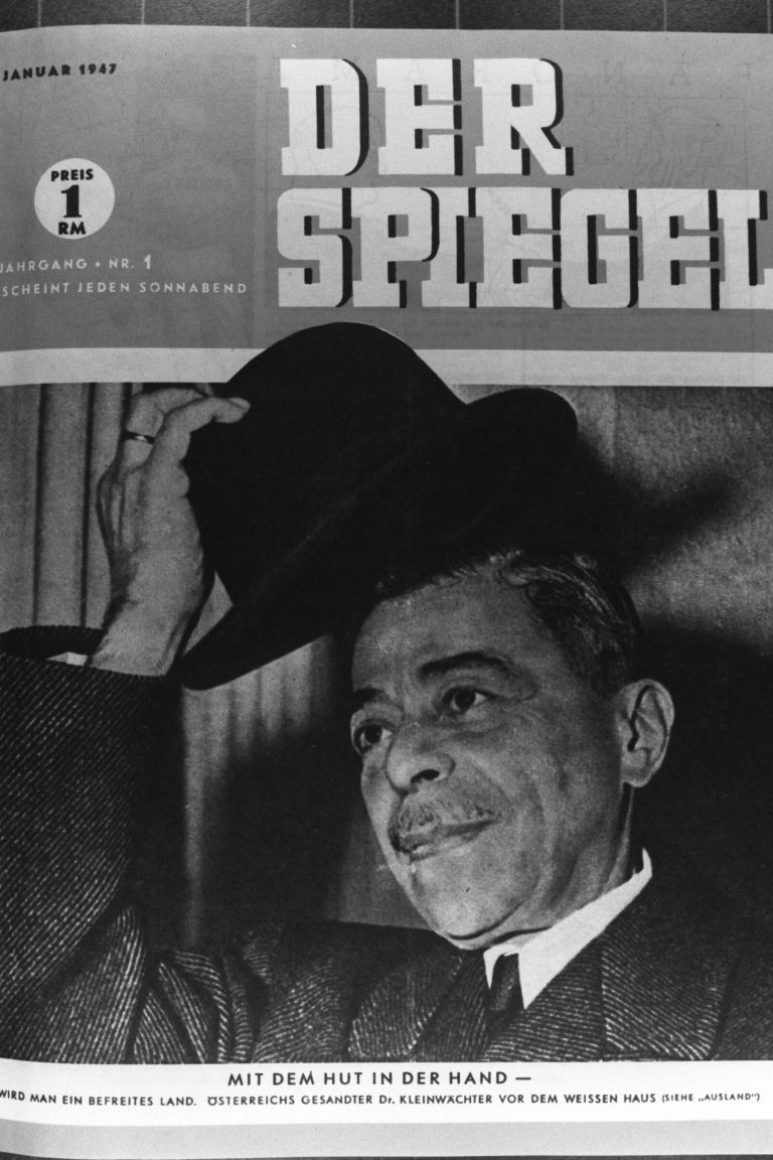

Die kritische Berichterstattung von »Diese Woche« wurde den Briten schnell zum Dorn im Auge. Sogar das Außenamt in London intervenierte. Und auch Augstein missfiel die Zensur, er wollte etwas Eigenständiges machen. So entschieden Chaloner, Bohrer und Ormond, ihn in die Unabhängigkeit zu entlassen, und erteilten ihm am Neujahrstag 1947 eine Verlegerlizenz. »Diese Woche« wurde nach nur sechs Ausgaben wieder eingestellt, Augstein durfte ein unabhängiges Magazin gründen. Er nannte es »Der Spiegel«. Erstmals an den Kiosken zu kaufen war das Blatt, dessen Layout zunächst mit dem des Vorgängers identisch war, am 4. Januar 1947. Fünf Jahre später zogen Verlag und Redaktion von Hannover nach Hamburg um, wo sie auch heute noch ihren Sitz haben.

ORMOND Was wenig bekannt ist: Zwei der drei britischen Soldaten, die das Projekt Nachrichtenmagazin anschoben, waren jüdisch. Einer von ihnen stammte sogar aus Deutschland. Henry Ormond kam 1901 als Hans Ludwig Jacobsohn in Kassel zur Welt und wuchs in Mannheim auf. Dort wurde er 1926 auch Richter am Amtsgericht. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde er wegen seiner jüdischen Herkunft aus dem Justizdienst verbannt.

Bis 1938 konnte als Justiziar einem Frankfurter Kohlehändler arbeiten, wurde dort aber als »Nichtarier« ebenfalls entlassen. Im Zuge der Novemberpogrome 1938 wurde Ormond ins Konzentrationslager Dachau deportiert, von wo er vier Monate später mit schweren körperlichen Verletzungen und unter der Auflage entlassen wurde, aus Deutschland zu fliehen.

Zunächst kam er nach England und arbeitete in einem englischen Pfarrhaus. Dann wurde er als »feindlicher Ausländer« nach Kanada verbracht und dort 14 Monate lang interniert. 1941 meldete er sich als Freiwilliger für die britische Armee und leistete Wachdienst auf der Insel. 1944 wurde Ormond nach Frankreich versetzt und kam später mit der siegreichen britischen Armee als Informations- und Presseoffizier nach Norddeutschland.

Nach Gründung der Bundesrepublik blieb er in Deutschland, ließ sich in Frankfurt als Rechtsanwalt nieder und vertrat als solcher Opfer des NS-Regimes in den oft schwierigen Verhandlungen um »Entschädigung« und Restitution. Unter anderem führte Ormond erfolgreich Prozesse gegen die IG Farben und erstritt vergleichsweise hohe Entschädigungssummen.

Im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess von 1963 bis 1965 war er Rechtsbeistand von 15 Nebenklägern. Auf seine Initiative hin stimmte das Gericht einer Besichtigung von Auschwitz-Birkenau zu, die Berichten zufolge nachhaltigen Eindruck auf die Prozessbeteiligten machte. Ehrenamtlich war Henry Ormond in Hilfsorganisationen für Israel tätig. Er starb 1973 während eines Plädoyers vor Gericht an einem Herzinfarkt.

BOHRER Als Chefredakteur der kurzlebigen »Diese Woche« fungierte Harry Bohrer. Der damals 31-Jährige stammte aus einer deutsch-jüdischen Familie in Prag, war Angestellter in einer Glasbläserfabrik im Erzgebirge und floh 1939 vor den heranrückenden deutschen Truppen nach Großbritannien. Zahlreiche seiner Familienangehörigen wurden später in NS-Konzentrationslagern ermordet.

1940 trat Bohrer in die britische Armee ein und wurde wegen seiner Kenntnis der deutschen Sprache einer Informationseinheit zugeteilt, wo er die Post von Kriegsgefangenen überprüfen musste. 1945 kam Harry Bohrer schließlich nach Hannover und wurde für die Überwachung der deutschsprachigen Zeitungen in der britischen Besatzungszone zuständig. So kam er auch mit Augstein in Kontakt.

Ihm oblag es auch, für das neue Magazin Räumlichkeiten und Büroartikel zu beschaffen. Nach der Einstellung von »Diese Woche« ging Bohrer zurück nach Großbritannien und wurde Redakteur beim »West London Chronicle«. Er diente dem »Spiegel« aber als weiterhin als Vertreter in der britischen Hauptstadt. Augstein bezeichnete ihn als den wichtigsten Gründervater des »Spiegel«. Mehrfach sagte er: »Harry Bohrer haben wir fast geliebt.« Er starb 1985.

CHALONER Der wichtigste der drei britischen »Paten« des Projekts Nachrichtenmagazin war jedoch John Chaloner. Der Spross einer englischen Journalistenfamilie – Vater und Mutter waren als Chefredakteure und als Verleger tätig – trieb 1946 die Gründung des Nachrichtenmagazins auch gegen Widerstände voran. Als seine Vorgesetzten die Einstellung von »Diese Woche« verfügten, sorgte Chaloner dafür, dass Augstein alleine weitermachen konnte.

Er selbst wechselte zunächst in den Stab des britischen Feldmarschalls Bernhard Montgomery und baute später seinen eigenen Buchverlag, Seymour Press, auf. Zudem schrieb er mehrere Romane und Kinderbücher und kaufte sich einen Bauernhof.

Wie Harry Bohrer blieb auch John Chaloner dem »Spiegel« verbunden und vertrieb das Magazin in Großbritannien. Allerdings kam es später zwischen Chaloner und Augstein zum Streit. Grund war Chaloners Forderung, am Gewinn des florierenden deutschen Nachrichtenmagazins beteiligt zu werden. Erst in den 90er-Jahren wurde eine Einigung erzielt, der zufolge der Brite am Erfolg des »Spiegel« beteiligt wurde. John Seymour Chaloner starb 2007 im Alter von 82 Jahren in London.

Was die drei Mitbegründer des Magazins von Rudolf Augsteins Entscheidung hielten, später auch vormals in das Nazi-Regime verstrickte Redakteure einzustellen, ist nicht bekannt.