Zu jedem Zeitalter gehören bedeutende Menschen, die ihren Platz in der Geschichte haben. Von ihnen unterschieden sind hingegen Menschen, die in ihre Zeit ihren Umriss einzeichnen oder deren »Persönlichkeitsatmosphäre« – wie Arthur Schnitzler es nannte – eine eminente Ausstrahlung besitzt. Salman Schocken ist eine solche Erscheinung gewesen.

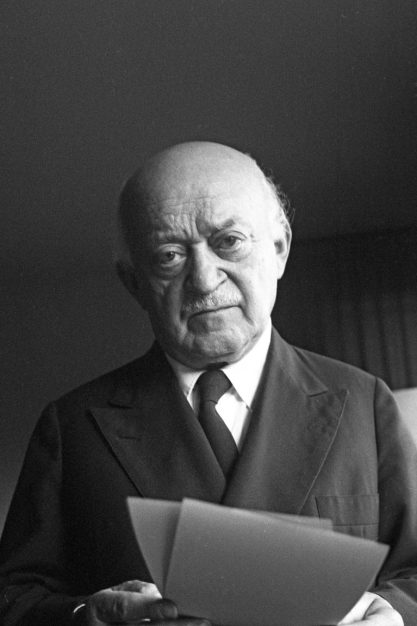

Das Besondere an Salman Schocken ist jedoch, dass diese Ausstrahlung fast ausschließlich über seinen Namen funktioniert. Das Label »Bücherei des Schocken Verlags« zum Beispiel ist für jeden, der sich mit der deutsch-jüdischen Kulturgeschichte des vergangenen Jahrhunderts ein wenig auskennt, ein Begriff. Stefanie Mahrer, die jetzt die erste umfassende deutschsprachige Biografie zu Salman Schocken mit dem Untertitel »Topographien eines Lebens« veröffentlicht hat, bringt in ihrem Buch nur ein einziges Foto von ihm. Bilder von Schocken haben, anders als bei Walter Benjamin oder bei Hannah Arendt, keinen ikonischen Status gewonnen.

GRÜNDER Salman Schocken, 1877 in Margonin bei Posen geboren, tritt zunächst als Kaufmann hervor. Er ist Mitgründer der erfolgreichen Schocken-Warenhauskette, deren Mutterhaus 1901 in Zwickau erbaut wurde. Ihn zeichnete nicht nur ein unternehmerisches Interesse aus, sondern auch ein soziales und erzieherisches Ethos, das sich nicht allein in einem patriarchalisch-fürsorglichen Verhältnis gegenüber seinen Angestellten, sondern auch in bildungspolitischen Innovationen gegenüber seinen Kunden auswirkte, für die er eine eigene Hauszeitung entwickelte sowie eine Buchabteilung im Warenhaus einführte.

Bilder von Schocken haben, anders als bei Walter Benjamin, keinen ikonischen Status.

Inwieweit diese Haltung bei Schocken Ausdruck des von Siegfried Kracauer diagnostizierten Neo-Patriarchalismus ist oder eine eigene Note besitzt, thematisiert Mahrer leider nicht. Auf jeden Fall hat dieses Ethos Salman Schocken auch auf den weiteren Stationen seines Lebensweges bestimmt, etwa in Jerusalem, wo er 1934 die hebräische Tageszeitung »Haaretz« erwarb sowie an der Hebräischen Universität als Schatzmeister wirkte.

Stefanie Mahrer bezeichnet ihre biografische Darstellung Salman Schockens als »wissenschaftliche Biografie«. Ihr Buch geht auf ihre Habilitationsschrift im Fach Geschichte an der Universität Basel zurück. Mahrer erzählt nicht Schockens Leben, sondern stellt es auf der Grundlage einer Vielzahl von archivalischen Quellen (Briefe, Protokolle, Notizen und Berichte) dar. Man könnte auch sagen: Sie protokolliert seinen Lebensweg. Dazu verwendet sie zahlreiche theoretisch-methodische Ansätze, die die Forschungsinteressen zur deutsch-jüdischen Geschichte in den letzten Jahrzehnten widerspiegeln. Neben der Migrationsgeschichte, der Buchgeschichte, der Institutionengeschichte gehört auch die Geschichte der Jeckes in Israel dazu. Diese Rückbindung an den akademischen Diskurs trifft vielleicht nicht das Interesse eines jeden Lesers.

EXIL Jüdisches Leben war im 20. Jahrhundert häufig geprägt von Verfolgung, Flucht und Exil. Lebensstationen waren deshalb immer auch Exilstationen. Stefanie Mahrer gibt dieser jüdischen Lebenserfahrung mit dem Untertitel ihres Buches »Topographien eines Lebens« und der Unterteilung in die Lebensstationen »Deutschland, Jerusalem, New York« noch eine weitere wissenschaftliche Prägnanz, die sie jedoch vom Kern des Biografischen, der Annäherung an die Persönlichkeit Salman Schockens, wegführt.

Die Hindernisse, die insgesamt einer solchen Annäherung entgegenstanden, hat Mahrer bereits im Vorwort ihres Buches dargelegt. Die »fehlende Nähe« zur Person Schockens resultiert für sie vor allem aus der strikten Sachlichkeit und Geschäftsmäßigkeit, mit der er ihr in dem schriftlichen Quellenmaterial begegnet ist. Zu einigen Materialien, etwa den Tagebüchern Schockens, erhielt sie zudem keinen Zugang. Dass sich ein Leben, das sich von der einzig sichtbaren Seite, der Außenseite, her solchermaßen in nüchterner Geschäftsmäßigkeit präsentiert, nicht leicht nacherzählen lässt, ist verständlich.

Die »fehlende Nähe« zur Person Schockens resultiert aus dessen strikter Sachlichkeit.

Jedoch hat der Sohn Gershom Schocken Ende der 60er-Jahre eine eindrucksvolle und bewegende Erinnerung an seinen Vater unter dem Titel Ich werde seinesgleichen nicht mehr sehen veröffentlicht. Anfang und Schlusspunkt dieser Erinnerung bilden zwei Erlebnisse mit dem Vater, in denen seine nüchterne, distanzierte Art durch die väterliche Geste der Berührung mit seinen warmen Händen aufgebrochen wird. Das Kind, das in der Winterkälte von der warmen Hand des Vaters Geborgenheit erfährt, ist mehr als nur eine rührende Reminiszenz. Sie verweist auf eine ursprüngliche Verbindung, in der durchaus ein an die biblischen Patriarchen erinnerndes Moment zum Vorschein kommt.

Diese Szene sowie die Bedeutung von Goethes Entwurf der »Pädagogischen Provinz« in Wilhelm Meisters Wanderjahre, die Gershom Schocken erwähnt, arbeitet Mahrer in ihre Darstellung nicht ein, obwohl mit der »Pädagogischen Provinz« ein topographisches Modell von hoher humanistischer Relevanz gegeben ist.

ZIONISMUS Salman Schocken hat nur sechs Jahre in Jerusalem gelebt. Er sah sich in seinem vielseitigen Engagement für den Jischuw aber doch nicht in das Aufbauprojekt des Zionismus integriert. Seine Vorstellung vom Zionismus war dafür zu individuell. 1940 reiste er deshalb nach New York ab, wo er die letzten Jahre seines Lebens verbrachte. 1946 gründete er den Verlag Schocken Books, der klassische jüdische Texte in englischer Übersetzung veröffentlichte. Eine Liste der zu Lebzeiten Salman Schockens herausgebrachten Bücher ist im Anhang von Mahrers Buch abgedruckt.

Schocken führte, nach den Worten seines Sohnes, das »Leben des modernen wohlhabenden Nomaden«. Auf einer dieser Stationen, im schweizerischen Pontresina, ist er im August 1959 in einem Hotel gestorben.

Stefanie Mahrer: »Salman Schocken. Topographien eines Lebens«. Neofelis, Berlin 2021, 496 S., 24 €