Gurlitt – der Name steht inzwischen für historische und anscheinend historisierte Ereignisse, die zwar bekannt waren, aber – nie richtig zur Kenntnis genommen – sich plötzlich als höchst aktuell erwiesen. Es ist jedoch nicht das erste Mal in der Nachkriegszeit, dass die verdrängte Vergangenheit zur bedrängenden Gegenwart wurde. Der Auschwitz-Prozess 1963 war das erste Beispiel, weil viele Deutsche fortan das Grauen der Konzentrations- und Vernichtungslager als unabweisbare Realität nicht mehr beiseiteschieben konnten.

Durch die TV-Serie Holocaust (1979), mit der sich dieses Wort zur gängigen Vokabel für die Schoa durchsetzte, gewannen dann mit der fiktiven Arztfamilie Weiß die bis dahin oft abstrakten Opfer ein Eigenleben; sie wurden gewissermaßen zu bislang unbekannten Nachbarn. Und mit dem Fall Gurlitt im Jahr 2013 rückten, wenngleich arg spät, die bis dahin kaum realisierten Begleiterscheinungen von Verfolgung und Mord, die systematischen Raub- und Beutezüge, die Ausplünderung der Juden in Deutschland und in den besetzten Ländern einmal mehr in das Blickfeld.

bestandsaufnahme Zwar versprach 1998 die Washingtoner Konferenz mit ihren Empfehlungen zum »NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgut« eine Wende. Doch anfangs schien das vielen nur eine eher bürokratische Sache zu sein. Erst nach der Jahrhundertwende wurde langsam erkannt, dass Recht und Moral nicht mit Verjährungsfristen auseinanderdividiert werden können.

Demzufolge gab es dank einer sich etablierenden Provenienzforschung Restitutionen bereits vor jenem 4. November 2013, an dem der »Focus« mit Hitler vor einem Gemälde von Franz Marc auf der Titelseite und den Schlagzeilen erschien: »Der Nazi-Schatz – Sensations-Fund nach 70 Jahren –1500 verschollene Kunstwerke, u. a. von Picasso, Matisse, Chagall, Marc und Dürer. Wert: Über eine Milliarde Euro?«

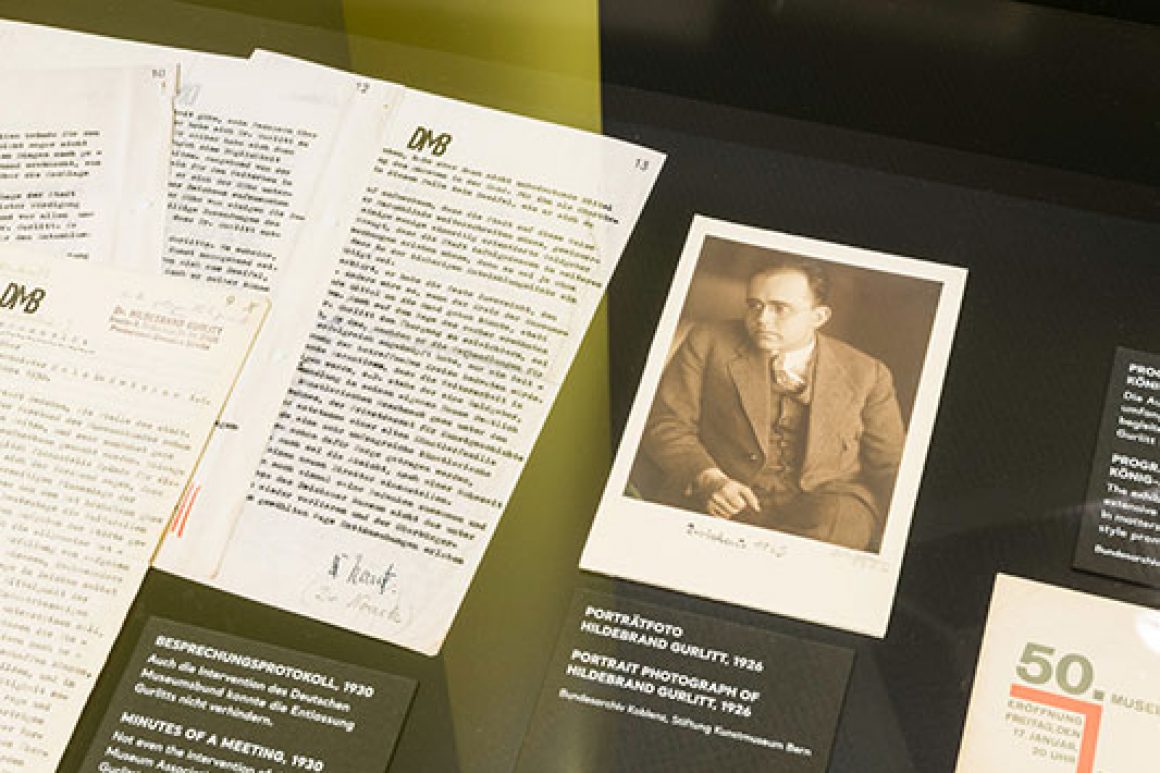

Was damals publik wurde, mündete nun in Bonn und Bern in die Doppel-Ausstellung Bestandsaufnahme Gurlitt. Dabei geht es zwar um den »Schwabinger Kunstfund«, die Werke, die Cornelius Gurlitt (1932–2014) besessen hatte. Doch im Mittelpunkt steht Hildebrand Gurlitt (1895–1956), sein Vater, der, als junger Museumsmann ein engagierter Verfechter der zeitgenössischen Moderne, im Auftrag der Nazis zum eifrigen »Verwerter« von »Entarteter Kunst« und Einkäufer für das sogenannte Führermuseum Hitlers in Linz wurde.

Dass Hildebrand Gurlitt dies nach dem Krieg vergessen lassen wollte, indem er sich als Retter verfemter Kunst und Leihgeber bei Ausstellungen mit der Kunst der Zwischenkriegszeit präsentierte, die dank der lukrativen Geschäfte zuvor in seinem Besitz geblieben war, ist ein damals gängiges Verhaltensmuster. Dadurch erschlichen sich viele – obwohl sie sich ihrer schuldhaften Kumpanei mit den Nationalsozialisten bewusst waren – ein »nicht belastet« in den Entnazifizierungsverfahren.

»Führermuseum« Das Kunstmuseum Bern konzentriert sich auf die sogenannte »Entartete Kunst«, die durch Gurlitts Hände ging, während in der Bundeskunsthalle in Bonn das Gewicht auf seinem Umgang mit Raubkunst und den Käufen für das »Führermuseum« liegt – unterstützt durch Vitrinen mit Dokumenten, die diesen fragwürdigen Handel begleiteten. Der Besucher ist deshalb auch als Leser gefordert, wenn er die Farbwechsel des Chamäleons Gurlitt verfolgen will.

Die »Milliarde« des »Focus«-Titels hat sich längst als Spekulation erwiesen. Max Liebermanns Zwei Reiter am Strand, eines der sechs Werke, die aus dem Nachlass Gurlitts restituiert wurden, brachten bei der Versteigerung zwar 1,55 Millionen Euro ein.

Auch würden Monets Waterloo Bridge, mit der die Bonner Ausstellung ausklingt, genauso wie Kandinskys Schweres Schweben und Cézannes La Montagne Sainte-Victoire, die in Bern zu sehen sind – wie ein knappes Dutzend anderer Bilder, falls sie sich als Raubkunst herausstellten und an die Erben zurückgingen – ebenfalls für mehr als eine Million Euro zugeschlagen. Aber die meisten der insgesamt 1566 Werke aus Gurlitts Besitz, vor allem die 680 Druckgrafiken und 566 Zeichnungen, rangieren weit darunter, sind vielfach auch künstlerisch minderen Ranges.

Das »Sammlung« muss deshalb in Anführungsstriche gesetzt werden. Denn was Hildebrand Gurlitt zusammengetragen hatte und in dessen Besitz sein Sohn Cornelius (wie seine inzwischen verstorbene Schwester Benita) als Nacherben der Mutter kamen, lässt kein sammlerisches Konzept erkennen. Es ist vor allem der Fundus eines Kunsthändlers, der – wie in Bonn gezeigt – Gemälde von Jan Brueghel der Jüngere und Francesco Guardi, Zeichnungen von Boucher und Degas oder japanische Farbholzschnitte genauso einbezog wie Werke von Kirchner, Dix, Grosz oder Beckmann. Zwar gehören auch größere Konvolute von Max Liebermann sowie einige Blätter von Lazar Markovich Lissitzky oder eine Zeichnung von Pissarro dazu, doch ansonsten sind jüdische Künstler kaum vertreten.

zwangsversteigerung Den Namen jüdischer Vorbesitzer begegnet man dagegen immer wieder, ob Alfred Flechtheim, Salo Glaser, Albert Wolffson oder Armand Dorville. Der Pariser Notar hatte sich nach der Besetzung Frankreichs auf sein Schloss in der Dordogne zurückgezogen, wo er starb. Sein Kunstbesitz wurde an vier Tagen 1942 in Nizza zwangsversteigert. Dort erwarb der ebenfalls jüdische Sammler Léopold Dreyfus die Dame im Profil von Jean-Louis Forain, die später in den Besitz von Hildebrand Gurlitt kam. Wann und unter welchen Umständen ließ sich bislang nicht klären.

Das Beispiel macht somit zweierlei deutlich. Zum einen, wie kompliziert Restitutionsfälle sein können, wenn mehrere Eigentümer involviert sind. Zum anderen, wo Grenzen der Provenienzforschung liegen. Denn immer wieder stößt man bei den Eigentümerfolgen der Bilder auf eine Klammer mit drei Punkten, weil die Besitz- oder Eigentumsverhältnisse nicht zu klären waren.

Und bei zahlreichen Provenienzangaben muss man sich mit einem »spätestens 1954: Hildebrand Gurlitt«, »spätestens 2012: Cornelius Gurlitt« begnügen, da Hinweise auf Vorbesitzer fehlen. Deshalb heißt es auch immer wieder: »Provenienz in Abklärung«, oft ergänzt durch »aktuell kein Raubkunstverdacht«.

Provenienz Damit wird zugleich signalisiert, dass der Fall Gurlitt längst nicht abgeschlossen ist. Bei dessen Aufklärung weiterzuhelfen, ist die Intention der Ausstellungen. Doch zu Recht beklagt Rüdiger Mahlo von der Claims Conference Deutschland, dass der NS-Kunstraub als integraler Bestandteil der Schoa in Bonn und Bern nur marginal beleuchtet wird.

Zu gering sei deshalb die Chance, dass die sie zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich der Provenienzen führen könnten. »Immerhin«, bilanziert Mahlo, »tragen die beiden Ausstellungen dazu bei, das Thema weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit zu halten und den akuten Handlungsbedarf zu formulieren.«

»Bestandsaufnahme Gurlitt. Der NS-Kunstraub und die Folgen«. Bundeskunsthalle Bonn, bis 11. März 2018