Eigentlich handelt es sich bei dem 110 Seiten umfassenden Bändchen um eine Teilbiografie. Sie beginnt 1906 mit dem Umzug John Höxters von Hannover nach Berlin und endet mit dessen Suizid mehr als 30 Jahre später. Der Biograf Jörg Aufenanger schrieb schon über Heinrich Heine, Heinrich von Kleist oder Friedrich Schiller. Nun also ist John Höxter in sein Blickfeld geraten, dessen Name weit weniger bekannt ist.

John Höxter ist 22 Jahre alt, als er in Berlin auftaucht. Er möchte Künstler werden. Sein Vater, der Kaufmann Samuel Höxter, finanziert ihm ein Studium bei dem Maler Leo von König. Bald schon ist der Filius weniger im Atelier als in den Kaffeehäusern zwischen Potsdamer Platz und Kurfürstendamm anzutreffen. »Er kannte Jeden und ein Jeder kannte ihn, doch wer kannte ihn wirklich?« – so beginnt Aufenanger sein Buch, dem ein fleißiges Quellenstudium vorausging.

Lyrik Er war bei Herwarth Walden fündig geworden, jenem jüdischen Multitalent, das Höxter als »Epigonen und Kitschier« verspottet. Womöglich spielt er auf die holzschnittartigen Porträts an, die Höxter von Zeitgenossen anfertigte und von denen einige im Buch abgedruckt sind. Auch seine expressionistische Lyrik, die in der Zeitschrift »Die Aktion« veröffentlicht wird, stellt der Biograf vor. Und in Else Lasker-Schüler erkennt Aufenanger eine Seelenverwandte Höxters.

Immer mal wieder verlieren sich Höxters Spuren. So auch 1914, als er, der Kriegsgegner, eine Weile in München gelebt haben soll. In den viel zitierten »Goldenen Zwanzigern« suchten viele Künstler den kommerziellen Erfolg, und die Boheme versank in der Bedeutungslosigkeit. Für Höxter, Erich Mühsam und andere war es kein goldenes Zeitalter. Leonhard Frank beschreibt deren Dilemma. Die Bohemiens seien besessen gewesen »von der Sehnsucht nach schöpferischer Leistung und hatten nicht die innere Kraft dazu. Sie produzierten wenig«.

Manch einer nannte Höxter den »Ahasver des Romanischen Cafés«, weil er unstet von einem Ende des Lokals zum anderen wanderte. Das aber ist wohl eher ein Beleg dafür, dass Höxter kein ewiger, wohl aber ein einsamer Jude war. Den Grund seiner Wanderschaft beschreibt er so: »Ich pendle langsam zwischen allen Tischen. / Ab zwanzig Uhr beherrsch ich dieses Reich. / Ich will mir einen edlen Gönner fischen. / Vor mir sind Rassen und Parteien gleich.«

Wohngemeinschaft Berlins Kaffeehäuser werden von vielen jüdischen Intellektuellen und Künstlern frequentiert. Neben Walden und Lasker-Schüler traf Höxter auf Salomon Friedlaender alias Mynona, Erich Mühsam und Alfred Döblin. Mit dem Lyriker Jakob van Hoddis wohnte er zeitweilig gar in einer Wohngemeinschaft. Insofern vermittelt das Buch auch einen Einblick in die jüdische Boheme, wenngleich das Judentum der Protagonisten nicht über ein zu Jontef zugerauntes »Chag sameach« hinausgegangen sein dürfte. Das änderte sich erst mit den Übergriffen der SA, die bereits vor 1933 begannen. Der Antisemitismus der Nazis ließ viele assimilierte Juden sich wieder auf die eigenen Traditionen besinnen.

»Wie Heinrich Heine gut 80 Jahre zuvor, kehrt auch John Höxter in den späten Jahren der Einsamkeit, der Lebensverzweiflung und äußerer Bedrohung zum Gott seiner Vorfahren zurück.« Im »Israelitischen Familienblatt« veröffentlichte er ein Gedicht, in dem es heißt: »Fremde Städte schaffen uns’re Moden / Ernten sammeln wir auf fremden Boden / Fremde Worte bilden uns’re Sprache / Fremde Nöte wurden uns’re Sache ...« Sein Biograf meint, nun erst sei sich Höxter bewusst geworden, »dass er Sprache, Kultur und Denken der ›Gojim‹ in sich aufgenommen« hat. Mit diesem Gedicht führe er den jüdischen Lesern vor Augen, »dass die Assimilation möglicherweise ein Irrweg war«.

Wer kann, verlässt Deutschland nach 1933. Höxter kann es sich nicht leisten. »Es gibt einige Berichte, nach denen er an den Fenstern und Türen des Romanischen Cafés sehnsüchtig vorbeigeschlichen sei, da ihm der Eintritt ins Café selbst verwehrt gewesen sein soll.« Sechs Tage nach der Pogromnacht 1938 schreibt Höxter einen Abschiedsbrief an seinen einstigen Kunstlehrer Leo von König. An dessen Ende heißt es in tragisch-jüdischer Selbstironie: »Halten Sie der Situation zu Gute, wenn ich etwas wirr und unklar schreibe. Ich bin noch ein ungeübter Selbstmörder.« In einem Waldstück bei Caputh setzt John Höxter seinem Leben ein Ende.

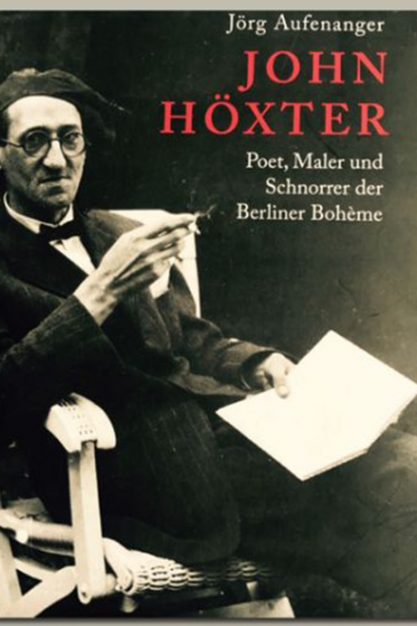

Jörg Aufenanger: »John Höxter: Poet, Maler und Schnorrer der Berliner Bohème«. Quintus, Berlin 2016, 112 S., 16 €