Philip Roth hat sich stets dagegen gewehrt, mit seinen Romanfiguren identifiziert zu werden. Das hat ihm aber nichts genützt. In den Augen des Publikums ist Roth nach wie vor Alexander Portnoy aus Portnoys Beschwerden, aber auch Nathan Zuckerman aus den acht Zuckerman-Romanen, und natürlich auch David Kepesh, der Lüstling und Narziss, der die Frauen benutzt und verachtet, der sich selbst zuwider ist, ein Zyniker und ein bisschen auch ein Feigling.

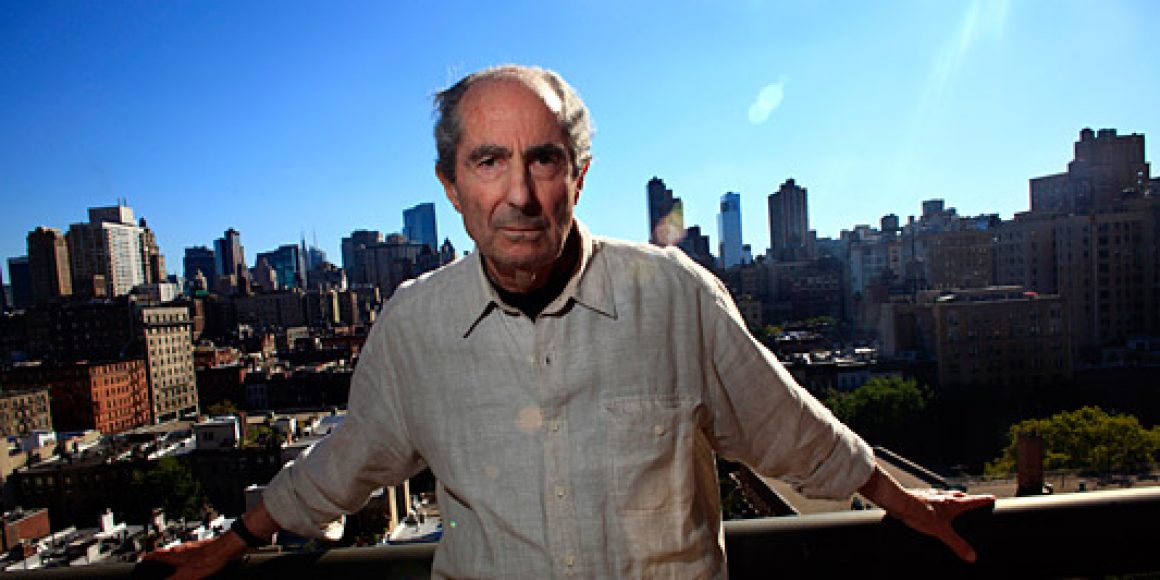

In jedem Fall ist Roth, dieser große Chronist der amerikanischen Wirklichkeit, der am 19. März 80 Jahre alt wird, ebenso sympathisch oder unsympathisch wie all die alternden Herren in seinen Büchern der vergangenen Jahre, zuletzt in seiner Erzählung Jedermann, in der er eindringlich das Leben als Kampf gegen die Sterblichkeit schildert: »Das Alter ist ein Massaker.«

provokationen Philip Roth ist vielfach ausgezeichnet worden, hat für Sabbath’s Theater 1995 den renommierten »National Book Award« ein zweites Mal erhalten, nach 1960, als er für sein Debüt Goodbye, Columbus geehrt wurde. Dabei hatte es Roth mit den Kritikern nie besonders leicht. Entsprechend schlug er zurück, warf den Rezensenten Dummheit vor, vor allem denen der »New York Times«.

Allein – Roth kämpft auch an einer zweiten Front. Viele Juden in Amerika warfen und werfen ihm jüdischen Selbsthass vor. In seinen früheren Romanen versuchten die Protagonisten verzweifelt, dem jüdischen Dasein zu entkommen. Roths Eltern waren, wie die Masse der amerikanischen Juden, Kleinbürger, deren Vorfahren aus Osteuropa eingewandert waren. Die vielen »typischen« Eigenarten dieses jüdischen Kleinbürgertums tauchten in den verschiedensten Variationen in seinen Büchern auf. Roth war der Jude, der das eigene Nest beschmutzte.

Besonders schwer tat man sich auch mit dem deftigen Sex in seinen Büchern, deren jüdische Helden sich darauf einlassen, »Amerika durch Ficken zu entdecken«, wie es in Portnoy heißt. Jahrzehntelang hat sich Philip Roth mit den kleinen dreckigen Geheimnissen von Männern und Frauen beschäftigt, als Seelenzerleger und Selbstverdoppler, der sich mit seinen obszön-grotesken Hervorbringungen im melancholischen Vatermord übte. Immer wieder tauchten bei ihm dieselben jungen Studentinnen und Psychoanalytiker in verschiedener Gestalt und mit wechselnden Namen auf. Später kamen die sabbernden alten Männer hinzu, die sich mit Inkontinenz und Prostata herumschlagen und doch nicht auf Sex mit jungen Frauen verzichten wollen.

obsessionen Etwa mit Mitte fünfzig soll Roth dicht vor dem Selbstmord gestanden haben. Aber dann rettete ihn seine Figur Nathan Zuckerman in einer Art literarischen Exorzismus. Roth gelangte damals zum Bewusstsein einer Freiheit, die »man genießen kann, wenn der Egoismus sich erst einmal aus den Fesseln der gesellschaftlichen Angst« gelöst hat.

Die autobiografische Wahrheit, so erkannte Zuckerman/Roth, ist nämlich erst verfügbar, wenn man sie erzählt. Roth traf sich da mit Kafka, mit dem ihn sehr viel mehr verbindet, als er vielleicht zugeben würde: Die komplexe Sprach- und Kultursituation, die frühe Distanzierung von der religiösen Tradition, die Erfahrung der »Gefangennahme« durch Mutter und Vater, das Leben im Schatten der jüdischen Diaspora. Mein Leben als Sohn von 1991 gibt Auskunft, wie beherrschend die Rolle war, die seine jüdische Familie für Roth gespielt hat. Der übermächtige, aber todkranke Vater, der vom Sohn umsorgt wird, der Sohn, der in sorgenvoller Ungeduld den Schatten des Vaters nur mühsam erträgt.

In 40 Jahren Schriftstellerei hat sich Philip Roth langsam, aber stetig von diesen Familienzwängen seiner Herkunft entfernt, ohne sie freilich jemals ganz abschütteln zu können. Und so kommt es, dass er heute als Vorläufer der literarischen Postmoderne, aber auch als wichtigster Vertreter des jüdisch-amerikanischen Romans gilt. Gut 30 Romane hat dieser persönliche Befreiungskampf hervorgebracht, eine Schlacht, die Roth mitunter zu verlieren drohte, dann aber am Ende stets virtuos für sich entschied. Die Literatur, sagt in seinem Roman Mein Leben als Mann der jüdische Schriftsteller Peter Tarnopol, die Literatur habe ihm den ganzen Schlamassel eingebrockt, also müsse ihm die Literatur da auch wieder heraushelfen.

themenwechsel Ende der 90er-Jahre verabschiedete sich Roth vom Alter-Ego- Thema, bei dem er sich, wie in den Romanen Gegenleben und Operation Shylock, im Spiegelbild der eigenen Nabelschau zu verirren schien. Er wandte sich jetzt der amerikanischen Zeitgeschichte als Stoff zu, entdeckte das »amerikanische Jahrhundert«, ließ das mitunter schrille Gespött über jüdische Identität hinter sich und begann mit der Arbeit an seiner amerikanischen Trilogie: Amerikanische Idylle, Mein Mann, der Kommunist und Der menschliche Makel. 2004 schilderte er in Verschwörung gegen Amerika einen alternativen Geschichtsverlauf, bei dem 1940 Franklin D. Roosevelt nicht wiedergewählt, sondern der erste Atlantik-Überflieger, Charles Lindbergh, US-Präsident wird, ein erklärter Judenhasser, der einen Friedensvertrag mit Hitler schließt. Amerikas Juden werden Opfer von Repressionen – wirklichen, nicht neurotisch eingebildeten. Nicht alle haben diese Provokation verstanden.

Am Ende seiner Reise durch die amerikanische Geschichte ist Philip Roth dann wieder bei sich angekommen, bei den Quellen der jüdischen Metaphysik, beim Zorn der alten Männer, bei der Erinnerung an vergangene erotische Ausschweifungen und der vergeblichen Hoffnung auf irgendeine Erlösung – so wie sein Held Mickey Sabbath, der, die Kippa auf dem Kopf, eingewickelt in die US-Flagge, auf die heilige Friedhofserde pisst.

abschied Philip Roth hat sich immer wieder zu der Notwendigkeit bekannt, das Verhältnis von Privatleben und fiktionaler Doppelexistenz ständig neu zu überdenken. Deswegen all diese Selbstbesessenheit, diese Selbstaustreibung als »Suche nach Befreiung vom Selbst«. Roth inszenierte sich in seinen Büchern selbst, schrieb mit und ohne Maske und wehrte sich mit kühner Intelligenz und großer Leidenschaft gegen Alter, Krankheit und Tod.

Im Oktober vorigen Jahres verabschiedete er sich dann als Schriftsteller von seinem Publikum. Er wolle über Literatur nicht mehr reden und schon gar keine mehr schreiben. Das Herz eines alten Mannes, so hat es der irische Lyriker William Butler Yeats formuliert, ist jünger als sein Körper. Aber über den alternden Shakespeare-Schauspieler Simon Axler heißt es in einem der letzten Romane von Philip Roth, Die Demütigung: »Er hatte seinen Zauber verloren … sein Talent war tot.«