Hinweis der Redaktion: Dieses Interview haben wir anlässlich des 100. Geburtstag von Fishel Rabinowicz am 9. September 2024 geführt.

Herr Rabinowicz, wie geht es Ihnen?

Abgesehen von den Gebrechen eines 100-Jährigen eigentlich ganz gut!

Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, was bleibt Ihnen als stärkster Moment in Erinnerung?

Ich stamme aus einer religiösen Familie in Polen. Als die Deutschen 1939 einmarschierten, spürten wir das als Familie sofort am eigenen Leib. 1941 wurde ich als Erster deportiert. Am Ende hatten von unserer insgesamt 35-köpfigen Familie gerade vier Mitglieder überlebt, darunter auch ich. Den Tag der endgültigen Befreiung aus dem KZ Buchenwald im Jahr 1945 werde ich dabei immer besonders vor Augen haben, solange ich noch lebe.

Wie erklären Sie sich und anderen, dass Sie überlebt haben? Kann man das überhaupt?

Eigentlich nicht. In meinem Fall habe ich eine vielleicht banale Erklärung. Als junger Mann hatte ich leuchtend rote Haare. Das fanden nicht wenige der Deutschen in den verschiedenen Lagern speziell; vielleicht haben sie mich deshalb auch besser behandelt als andere, weil es für sie eine Art Unterhaltung war. Da ich damals jung und ziemlich kräftig war, konnte ich auch arbeiten, ich habe Eisenbahnschienen verlegt, später auch Straßen gebaut. Vielleicht hat eine Kombination aus beidem mir das Leben gerettet – Glück war sicherlich auch dabei.

Nach der Befreiung und zwei Jahren als Lungenkranker in Davos haben Sie sich daraufhin in Locarno, also im Tessin, niedergelassen. Sie haben als Chef-Dekorateur in einem Kaufhaus gearbeitet, geheiratet und sind Vater geworden. Ging das alles problemlos?

Sich nach dem, was ich erlebt habe, wieder auf ein normales Leben einzulassen, ist ein schwieriges Unterfangen, aber es ist natürlich auch eine Antwort auf das Ziel der Nationalsozialisten, das jüdische Volk auszurotten. Auch wenn ihnen dies, zumindest was meine Familie betrifft, leider fast gelungen ist.

Nach Ihrer Pensionierung haben Sie sofort begonnen, sich der Kalligrafie, also dem Schönschreiben von Hand, zuzuwenden, und zwar mit hebräischen Buchstaben. Wie kamen Sie dazu?

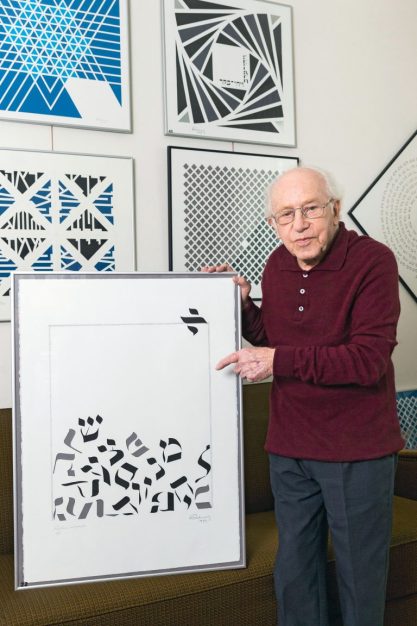

Ich wollte meine Erlebnisse für die Nachwelt hinterlassen. Ein Buch zu schreiben, wie einer meiner Brüder, der auch überlebt hatte, kam für mich aber nicht infrage. Daraufhin besann ich mich auf mein religiöses Elternhaus und auf die Kenntnisse der hebräischen Sprache, der Kabbala und der jüdischen Zahlenlehre, der Gematria. Schon als Dreijähriger hatte ich damals in Polen Buchstaben aus Gebetbüchern kopiert. Als Pensionierter fiel mir ein, dass ich als Dekorateur Schaufenster mit der sogenannten Papierschneidetechnik gestaltet hatte, und nahm diese wieder auf.

Was ist das Zentrale in Ihrer Kunst?

Ich habe immer wieder gemerkt, dass die simple Darstellung von Gewalt, ganz egal, wie sie gezeigt wird, die Betrachtenden mit der Zeit abstumpft und gleichgültig macht. Ich habe deshalb versucht, das, was Menschen anderen Menschen antun können, mit den 22 hebräischen Buchstaben auszudrücken. Zum Beispiel in meinem Werk »Bild eines Überlebenden«, das sinnbildlich auch für mein Leben steht: Der erste Buchstabe, das Alef, sitzt dort allein am oberen Bildrand und beobachtet, wie die anderen Buchstaben, seine frühere Welt, abgestürzt sind.

Sie schufen später auch ein Bild zu 9/11 in New York. Inzwischen haben Sie die Kalligrafie aus Altersgründen aufgegeben. Wenn Sie noch aktiv wären, hätten Sie ein Werk zum 7. Oktober angefertigt?

Ja, keine Frage, das hätte ich sicher getan.

Mit dem Künstler sprach Peter Bollag.

www.last-swiss-holocaust-survivors.ch