Sobald ich etwas erzähle, frage ich mich immer, wer erzählt. Ich kann nicht anders.» Vielleicht liegt in diesem Satz aus einem Interview mit Art Spiegelman schon das ganze Geheimnis, das erklärt, wie es gelingen konnte, in einem Comic von den eigenen Traumata, der Geschichte seine Vaters, eines Auschwitz-Überlebenden, und vom Selbstmord der Mutter zu erzählen, ohne dass die Bilder obszön oder spekulativ gerieten.

Das ständige Nachdenken darüber, wie man überhaupt von Geschichte und Gewalt erzählen kann, wenn doch die Erinnerungen unzuverlässig sind und die eigenen Erfahrungen das Bild nicht nur mitbestimmen, sondern vielleicht ja auch verzerren, ist in den Bildern von Maus, Spiegelmans zweibändigem Hauptwerk, enthalten.

Affront Übung mit dem Medium Comic hatte Spiegelman offenbar genügend: «Ich habe das ›MAD‹-Magazin studiert wie andere Kinder den Talmud», erinnert er sich in einem seiner zahllosen Interviews an seine Kindheit. In den 70er-Jahren arbeitete er mit Underground-Comiczeichner Robert Crumb zusammen und gab die heute legendären Magazine «Arcade» und «Raw» heraus. Vielleicht brauchte es diese tiefe Verwachsenheit mit dem Medium, um den Schritt zu machen, der damals, 1980, von vielen als Affront gesehen wurde: in einem Comic von der Schoa zu erzählen.

Die ersten Kapitel von Maus erschienen damals in «Raw» – und roh war das, was einem da vor Augen trat, tatsächlich, zumindest auf den ersten Blick. Juden zeichnete er als Mäuse, die Deutschen als Katzen, die Polen als Schweine. Maus wirkt heute wie ein vorweggenommener Einspruch gegen das, was Art Spiegelman «Holo-Kitsch» nennt: «Jedes Jahr kommt ein neuer Hollywood-Streifen heraus, der von der armen SS-Frau handelt, die in ihrer Zelle in Nürnberg Lesen lernt, oder vom mutigen Schindler oder was auch immer.»

Tagelang hatte Art Spiegelman mit seinem Vater Wladek über seine Familie, den von den Nazis getöteten Bruder und über die Konzentrationslager gesprochen. Die Tonbandaufzeichnungen bildeten die Grundlage von Maus. Der Titel des ersten Bandes: «Mein Vater kotzt Geschichte aus». Es ist, neben der den Leser unmittelbar berührenden Kompromisslosigkeit des Blickes auf die eigene Familie, das stets mitlaufende Nachdenken über das eigene Erzählen, das den Comic bestimmt. Immer wieder geht es darum, wer erinnert, wie zuverlässig diese Erinnerung sein kann, welche Bedeutung sie für die Figuren hat. Und all das ist nicht nur in den Plot, sondern gleichermaßen in die Konstruktion der Bilder eingelassen. «Der Stil ist Bestandteil des Gedankens», sagt Spiegelman.

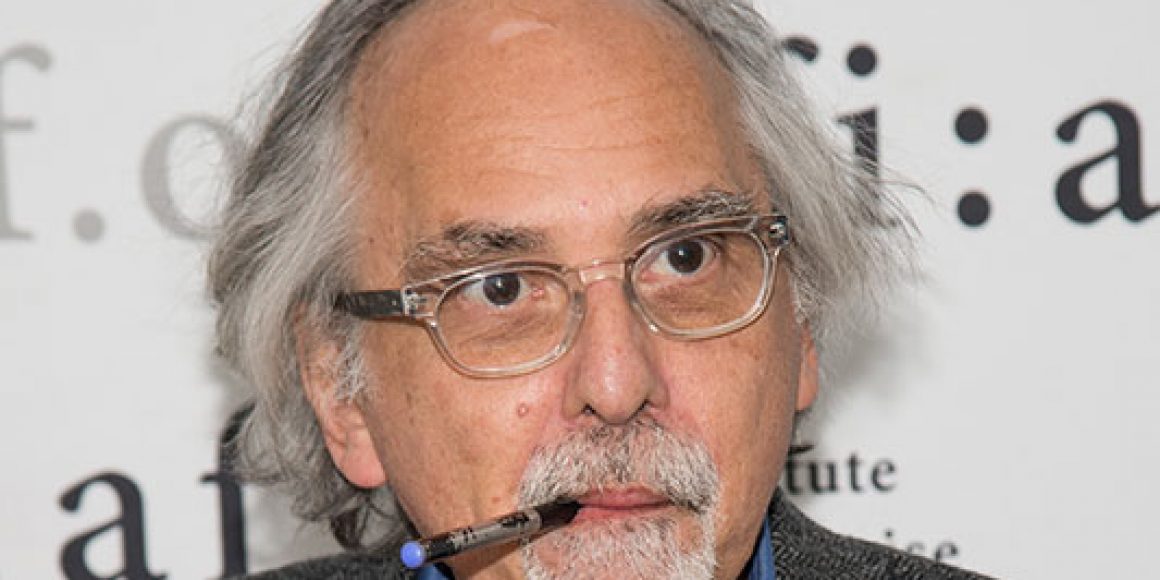

11. September Schon bald gehörte das Werk, allen damaligen Anfeindungen zum Trotz, nicht nur zum Comic-, sondern auch zum Literaturkanon. 1991 erhielt Spiegelman den Pulitzer-Preis. Nach Maus kreierte er zahlreiche, mitunter heftig debattierte Cover für das Magazin «The New Yorker». Gleich das erste, das der Valentinstag-Ausgabe 1993, auf dem ein chassidischer Jude zu sehen ist, der eine schwarze Frau küsst, sorgte für eine Kontroverse.

In der zuerst in der «Zeit» erschienenen Serie Im Schatten keiner Türme erzählte Spiegelman von dem Einschlag, den die Anschläge vom 11. September 2001 für ihn bedeuteten. Erneut gelang es ihm, eine autobiografische Erzählung zu schaffen, ohne eine Autobiografie im Sinne eines Berichts über ein irgendwie besonderes Individuum zu zeichnen. Nicht nur in dieser Arbeit, aber neben Maus auch und besonders mit diesem Comic, hat Spiegelman, der am heutigen Donnerstag 70 Jahre alt wird, ein in seiner Reflexivität formvollendetes, zugleich konfrontatives und bis heute unerreicht vielschichtiges Werk geschaffen.