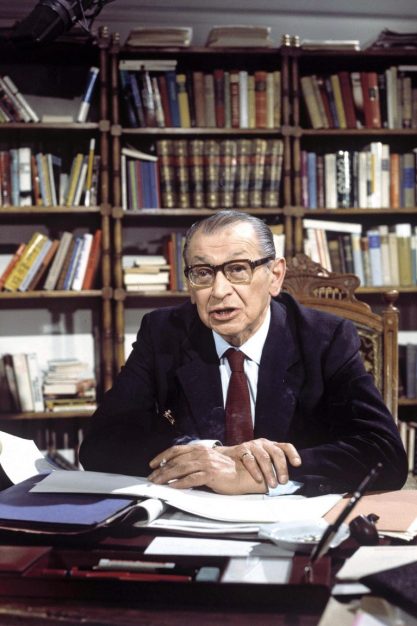

Als Friedrich Torberg am 10. November 1979 starb, schrieb die Londoner »Times« von einem der Letzten der österreichisch-jüdischen Literatur, die mit Schnitzler, Kafka, Brod, Zweig, Polgar, Werfel und Karl Kraus Weltrang erreicht hatte und nunmehr endgültig zu Ende gegangen sei. Marcel Reich-Ranicki nannte den 1908 als Friedrich Ephraim Kantor in Wien zur Welt gekommenen Romancier, Publizisten und Satiriker »einen Querkopf mit Esprit, ein österreichisches Wunder und ein deutsches Ärgernis«.

Am Ehrengrab, situiert in unmittelbarer Nähe zu jenem von Arthur Schnitzler, sprach dann der seinerzeitige sozialdemokratische Bundeskanzler Bruno Kreisky – jüdisch wie Torberg, jedoch ob seines politischen Fremdelns mit Israel keineswegs ein »geistiger Weggefährte« – nicht allein Versöhnliches, ja noch nicht einmal anlassgemäß pietätvoll Preisendes, sondern schlichtweg das Zutreffende: »Friedrich Torberg war verwurzelt in der Welt von gestern, aber er hat ein großes Stück hinübergerettet in die Welt von heute, und er hat uns ein Erbe verwaltet, das nicht vertan werden sollte.«

ABENDLAND Frage: Weshalb ist dann vor allem in einem akademisch-literarisch-publizistischen Milieu, das sich doch sonst so viel auf seine vorgebliche »Erinnerungsarbeit« zugutehält, einer wie Torberg derartig in Vergessenheit geraten? Wie kommt es, dass sich Doktoranden und Rezensenten weiterhin über die x-te Interpretation einer Paul-Celan-Zeile beugen, jedoch von dem Wiener Multitalent höchstens als (Bestseller-)Autor der Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten wissen, das darüber hinaus als lediglich gewitzte Schnurrensammlung im Geist des Wiener und Prager Kaffeehauses gründlich missverstanden wird? »Sie alle hat es gegeben«, schrieb Torberg, dessen Mutter und ältere Schwester im Ghetto von Lodz/Litzmannstadt ermordet wurden, über seine Protagonisten, »und es gibt sie alle nicht mehr, weder sie noch die Gefilde und Kulissen, in denen sie sich bewegten.«

Schon die »Tante Jolesch« ist mehr als nur eine Schnurrensammlung.

Ähnlich unbeachtet vom Aufarbeitungsbetrieb blieb auch Torbergs große Nachkriegsreportage Deutschlandfahrt. Der Wiener Re-Emigrant, der 1938 via Prag, Zürich, Paris, Nizza (wo er sich 1940 der tschechoslowakischen Exilarmee angeschlossen hatte) sowie Porto und Lissabon schließlich in die USA hatte entkommen können, besuchte im Jahr 1963 die Bundesrepublik. Und schrieb danach Sätze, die noch heute aktuell sind, beschreiben sie doch – statt der längst plakativ gewordenen »Unfähigkeit zu trauern« – eher »das kontaktlose Nebeneinander von Emotion und Ratio« als Hauptproblem der Deutschen.

Laut Torberg sorgt politische Gefühligkeit im Verbund mit seelischer Verkrümmung dafür, »dass selbst die ehrlichsten, intensivsten Versuche zur Gewissensforschung und Vergangenheitsaufarbeitung in ausweglose Sackgassen geraten und der leidenschaftliche Bekenner falscher Schuld zum störrischen Leugner der richtigen Schuld wird, selbst schon Teil der schizophrenen Situation, gegen die er ankämpft. Denn bei aller bohrenden Bereitschaft zur Selbstanalyse: Er bohrt von seiner dualistischen Wurzel weg, nicht auf sie zu. Er wird sich deshalb nie auf den Grund kommen, immer nur auf die Folgen«.

ANTIKOMMUNIST Im Falle Torbergs kam noch etwas hinzu: Der ehemalige Sportler, der 1928 als Tormann seiner jüdischen Mannschaft Hagibor-Prag zum tschechoslowakischen Meistertitel verholfen hatte (»Mannschaftssport ist die bislang einzig geglückte Anwendung des Kollektivprinzips«), war bereits in jungen Jahren ein beinharter Antikommunist. Mochte sein früher, mit gerade einmal 21 Jahren geschriebener Erfolgsroman Der Schüler Gerber, der Kurt Tucholsky und Robert Musil tief beeindruckt hatte, auch eine Anklage jener erzreaktionären Erziehungsmethoden gewesen sein, die einen sensiblen Gymnasiasten in den Selbstmord trieben – im Marxismus, geschweige denn im Leninismus/Stalinismus sah der libertäre Freigeist keineswegs eine Alternative.

Torberg, gefördert von Max Brod und Franz Werfel, im Zwischenkriegs-Wien dann mit Karl Kraus und Alfred Adler bekannt, formulierte es noch radikaler: »Nach und nach breche ich mit all diesen kostbaren Zeitgenossen, die für Stalin sind, weil er ›doch nichts gegen die Juden hat‹ (was auch nicht wahr ist) – und von denen ich infolgedessen annehmen muss, das sie auch für Hitler gewesen wären, wenn er nichts gegen die Juden gehabt hätte.«

Das dröhnende Schweigen maßgeblicher westdeutscher Intellektueller zur antisemitischen Ostblock-Propaganda nach dem Sechstagekrieg kommentierte Torberg so: »Deutsche Linksintellektuelle sind nur solang für die Juden, als die Kommunisten nichts dagegen haben.« Und zu jenen radikalisierten 68er-Studenten, die dem angeblich repressiven System »die Maske herunterreißen« wollten, um damit dessen »Faschismus« zu enthüllen, nur diese zwei Apercus: »Gewissermaßen: Und brauchst du nicht willig Gewalt, dann zwing’ ich dich dazu. Oder auch: Und willst du nicht faschistisch sein, dann schlag’ ich dir den Schädel ein.«

Dabei war Torberg weit mehr als ein publizistischer Tausendsassa, der sich mitunter auch verrannte (wie etwa in seinem Windmühlenflügelkampf gegen eine Aufführung von Brechts Dramen auf österreichischen Bühnen) oder als homme à femmes die Klatschspalten der bunten Blättchen füllte: im Cabrio mit Johanna von Koczian auf Spritztour oder mitsamt Exfrau und neuer Gefährtin auf Israelreise.

AMBIVALENZEN Torberg war nämlich auch jener, der bereits mit 30 Jahren – 1938 im Pariser Exil und angesichts des Münchner Abkommens, das carte blanche für Hitler bedeutete – diese frühen Bilanz-Verse geschrieben hatte: »Ich bin von großer Müdigkeit befallen,/ und alles, was ich weiß, ist mir zur Last./ Der Menschheit Jammer hat mich angefasst/ Und kommt in immer kürzern Intervallen.«

Ähnlich wie Joseph Roth dem »Übernationalen der österreichischen Kultur« als schönsten Bestandteil der duldsamen, multi-ethnischen k.u.k. Zeit nachtrauernd, harrt Torbergs Prosa einer Wiederentdeckung. Wie gescheit, wie spannend, wie klug strukturiert, wie bis heute eminent lesbar sind Romane und Novellen wie die im amerikanischen Exil geschriebenen Auch das war Wien, Mein ist die Rache oder Hier bin ich, mein Vater, die von den moralischen Ambivalenzen jüdischer Nazi-Opfer erzählen und von den infamen Fallen, die von den Tätern gestellt worden waren.

Torberg, selbstbewusster Jude, Verteidiger Israels und bekennender Österreicher, der auf seinem Grabstein ursprünglich das Bonmot »Essen war seine Lieblingsspeise« eingemeißelt haben wollte, hat sich im Laufe seines abenteuerlichen Lebens eine durchaus robuste Misch-Identität erarbeitet, die selbst im lyrischen Eingeständnis der erfolglosen Gottessuche ein ziemlich selbstbewusstes Angebot machte: »Versuch’s noch ein Mal, HERR, mit mir!«

Friedrich Torberg zu lesen, ist gerade heute ein ebenso effizientes wie vergnügliches Antidot gegen denkfaules Denken und schlampiges Formulieren. Kalkulierte Respektlosigkeit inklusive, denn natürlich wäre (nachzulesen in zahlreichen, noch immer antiquarisch erhältlichen Korrespondenz-Bänden) der eloquente Briefeschreiber gleichfalls wiederzuentdecken, der aus gutem Grund überzeugt war von seiner wohl einmaligen Kunst, Wiener Schmäh, Chuzpa und common sense auf bestrickende Weise zu verbinden: »Insgesamt tut es mir wieder einmal leid, dass ich nicht 150 Jahre eher auf die Welt gekommen bin. Wenn ich mir z.B. vorstell’, dass ich dem Hölderlin so einen Brief geschrieben hätte – und schon wär’s nix gewesen mit der geistigen Umnachtung …«