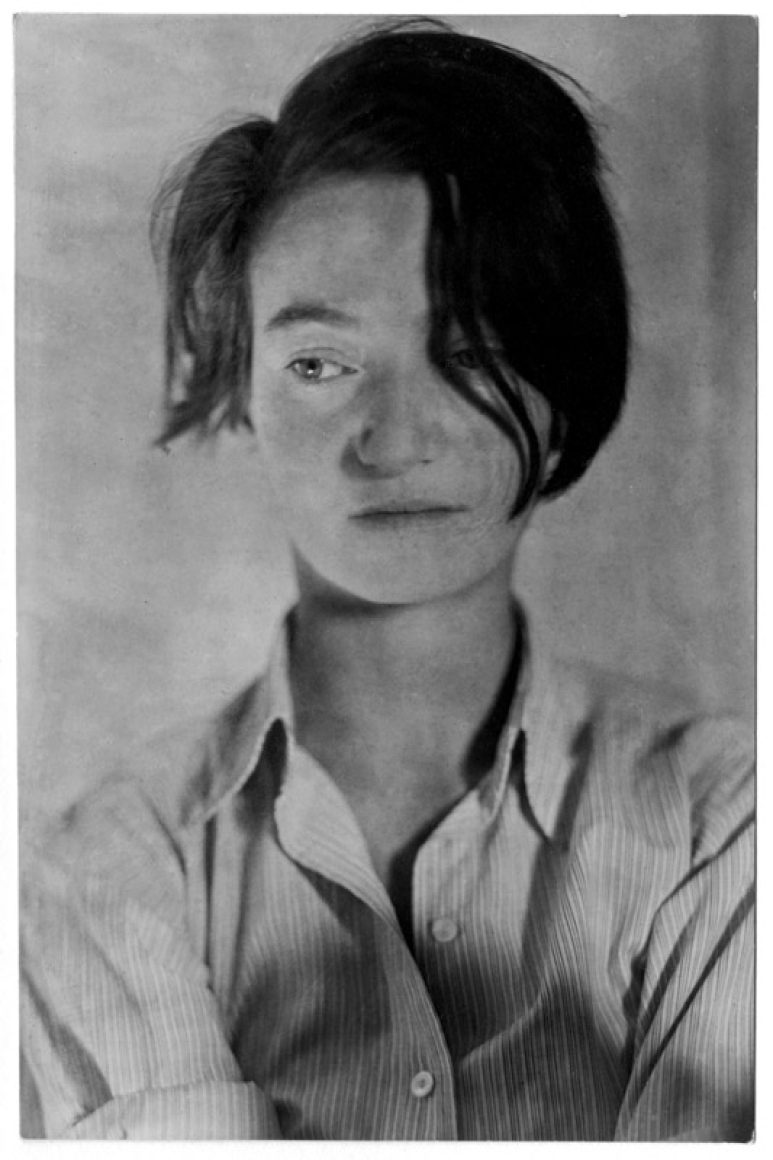

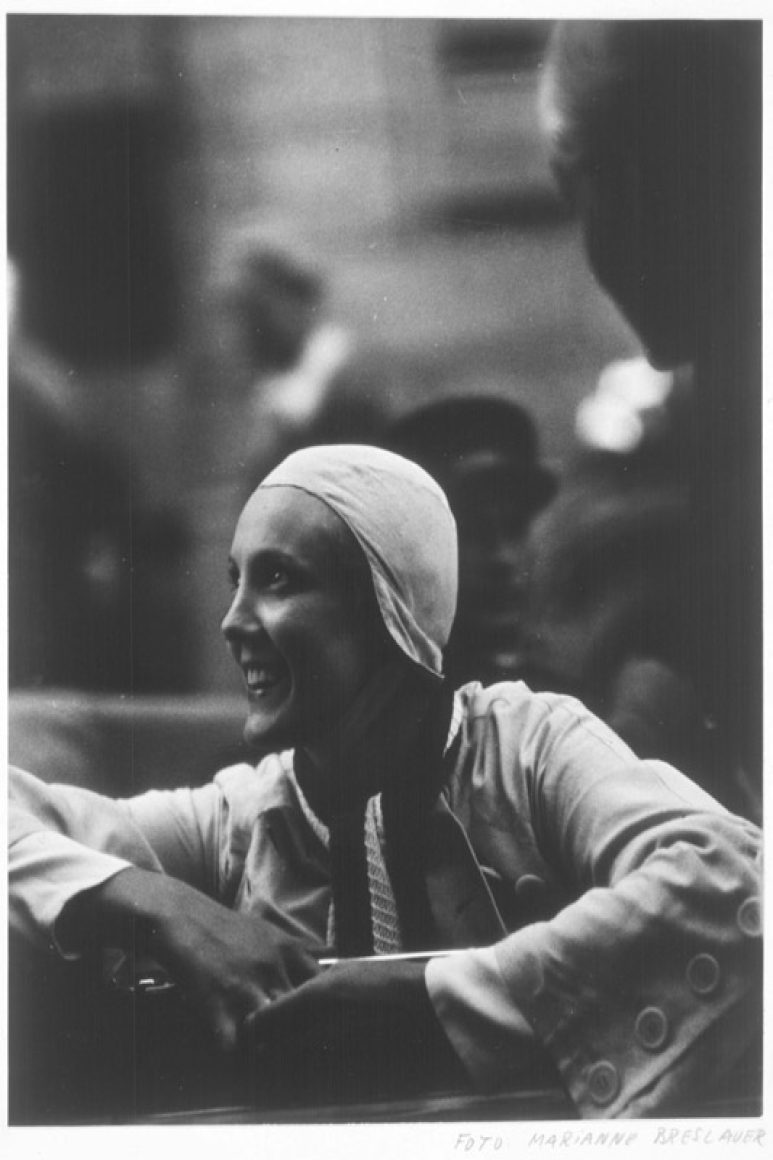

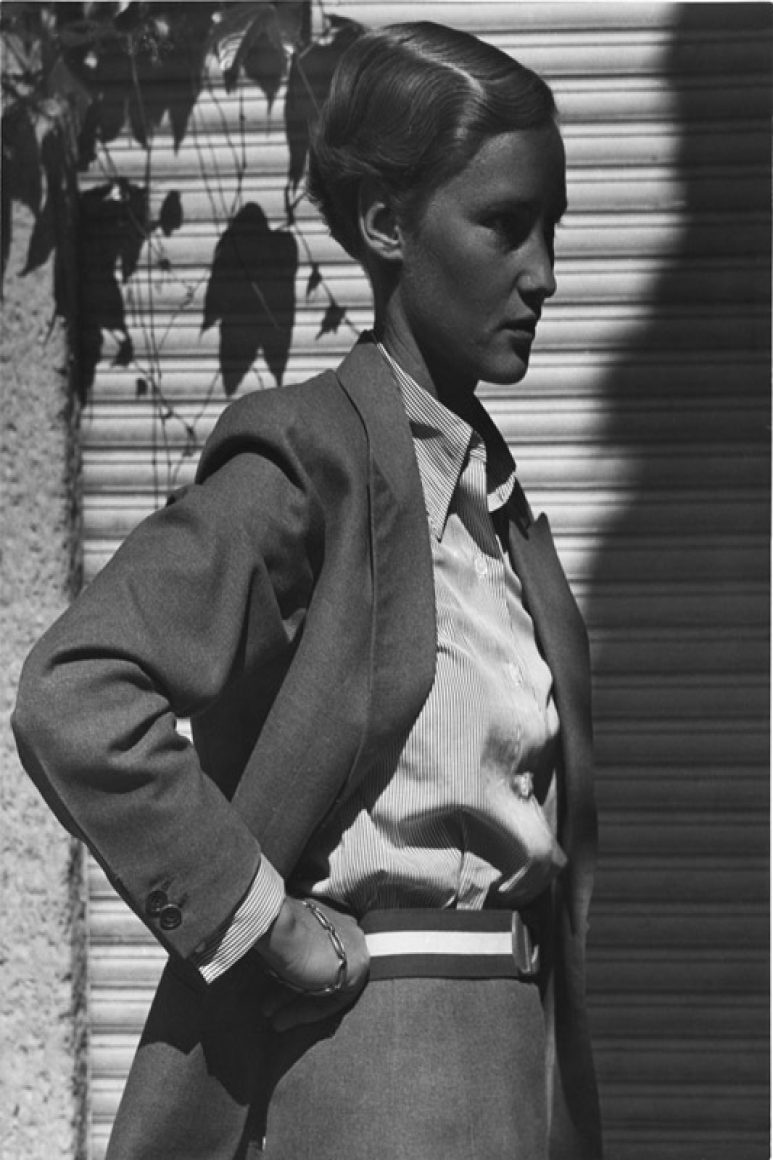

Das Plakat, das zum Besuch der Berliner Ausstellung Marianne Breslauer – Unbeachtete Momente einlädt, zeigt eine Porträtaufnahme, die die Fotografin Anfang der 30er-Jahre von ihrer Freundin Annemarie Schwarzenbach aufgenommen hat. Breslauer war überrascht, als die Schriftstellerin und enge Freundin von Klaus und Erika Mann in den 80er-Jahren wiederentdeckt wurde. Eine Wiederentdeckung, die einherging mit der ihrer Fotografien aus den 20er- und frühen 30er-Jahren, mit denen sie den Typus der burschikosen Frau berühmt gemacht hatte. 130 dieser Bilder sind jetzt in der Berlinischen Galerie in Berlin zu sehen: Porträts von Freundinnen, Bilder von Reisen durch Frankreich, Italien und Palästina.

privilegiert Marianne Breslauer und Annemarie Schwarzenbach waren emanzipierte junge Frauen mit Zigarettenspitze, Bubikopf und Führerschein. Ihre Freiheiten hatten sie sich nicht mühsam erkämpfen müssen. Schwarzenbach entstammte einer reichen Schweizer Industriellenfamilie. Breslauer, 1909 in Berlin geboren, war die Tochter des renommierten Architekten Alfred Breslauer und seiner Frau Dorothea Lessing und wuchs in einer Grunewaldvilla auf.

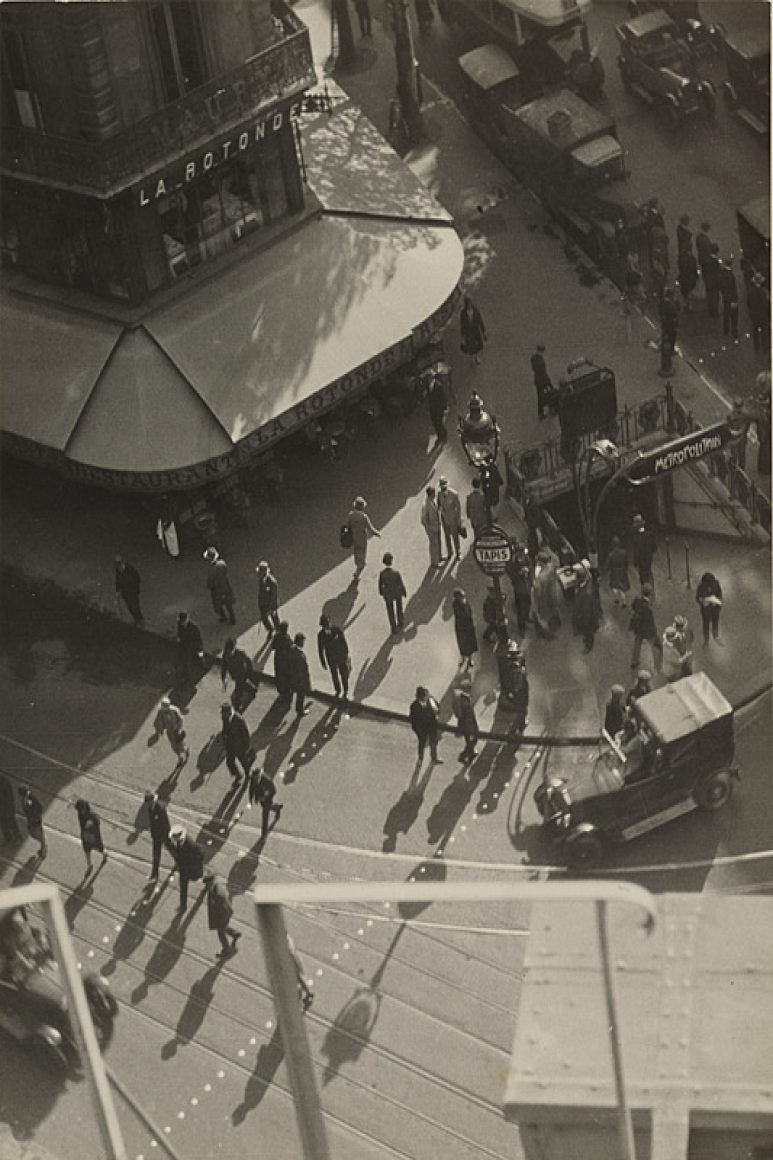

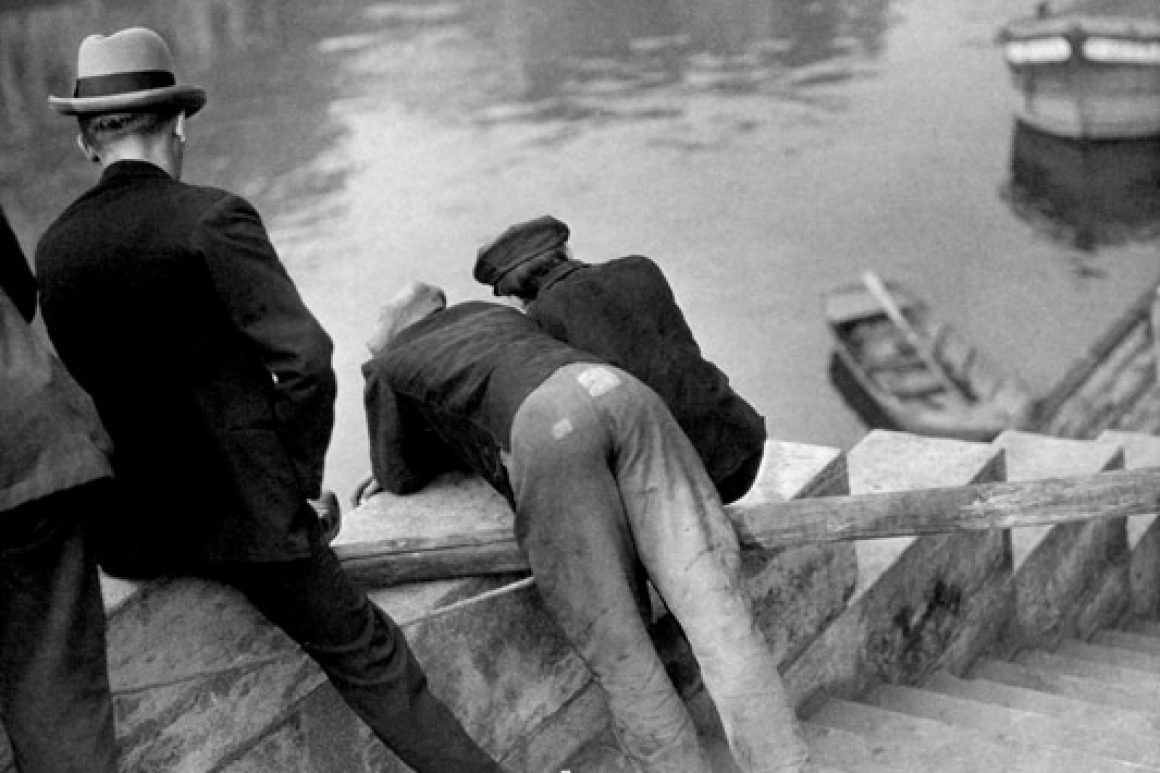

Die Tochter aus gutem Haus absolvierte eine Fotografie-Ausbildung an der »Lette-Schule für Frauenberufe« in Berlin. Schon während ihrer Ausbildung porträtierte sie ihren Freundeskreis und reiste 1931 mit einer Spiegelreflexkamera nach Palästina und immer wieder nach Paris. Dass sie ihre Ausbildung im von Elsbeth Heddenhausen geleiteten Fotoatelier beim Ullstein-Verlag perfektionieren konnte, lag an den Beziehungen, die ihr Vater hatte spielen lassen. Dass Man Ray sie in Paris zeitweilig als Schülerin akzeptierte, dafür hatte die Mutter gesorgt. So abgefedert war ihr Leben, dass Breslauer im Winter 1930/31 zwar die Armut bemerkte, die sie umgab, sich aber keine Sorgen wegen des aufkommenden Nationalsozialismus machte. Im Frühjahr 1933 fuhr sie mit Schwarzenbach nach Spanien und fand bei der Rückkehr veränderte Verhältnisse vor.

emigration Lange, fast zu lange, ging man in der Familie Breslauer davon aus, dass der »Hitler-Spuk« bald vorbeigehen würde. Zwar waren Mariannes Großeltern Juden gewesen, aber drei von ihnen hatten sich taufen lassen, und in der Familie wurden christliche Bräuche gepflegt. Dass sie dem NS-Regime dennoch als »Nichtarier« galten, das wurde den Eltern erst 1936 klar. Sie flohen in die Schweiz. Die Tochter meldete sich nach ihrer Eheschließung mit dem Verleger und Kunsthändler Walter Feilchenfeldt im selben Jahr ordnungsgemäß in Berlin ab, um ihrem Mann von nun ab vorerst in Amsterdam zur Seite zu stehen. Mehrere Jahre lebte das Paar ohne fes-ten Wohnsitz. Der Kunsthandel florierte, denn Kunstwerke waren oft der einzige Besitz, der exilierten Juden nach Abgeltung der »Reichsfluchtsteuer« geblieben war.

Als sie in den Kunsthandel einstieg, hängte Marianne Breslauer-Feilchenfeldt die Fotografie an den Nagel. Nach dem frühen Tod ihres Mannes 1953 übernahm sie dessen 1948 in Zürich gegründete Kunsthandlung und brach als erste Frau in der Schweiz in diese Männerdomäne ein.

Dankbarkeit für ihr Leben mit der Kunst und an der Seite von Walter Feilchenfeldt empfand die fast 90-Jährige beim Niederschreiben ihrer Autobiografie Bilder meines Lebens. Und großes Erstaunen darüber, dass ihre Fotografien seit den 80er-Jahren wieder Beachtung fanden. Die ihr jetzt gewidmete Ausstellung erlebte sie nicht mehr: Marianne Breslauer starb am 7. Februar 2001 in Zürich.

Marianne Breslauer – Unbeachtete Momente. Fotografien 1927-1936. Bis 6. September in der Berlinischen Galerie

www.berlinischegalerie.de