Wenn Zeitungen in Flammen aufgehen, tobt der Mob bereits auf der Straße. »L’Aurore« heißt das Blatt, das sich in der französischen Serie Paris Police 1900 in Rauch auflöst. In Frankreich kennt den Namen jedes Schulkind, denn die Zeitung spielte eine zentrale Rolle in der sogenannten Dreyfus-Affäre. Der jüdische Hauptmann Alfred Dreyfus war der Spionage zugunsten des Deutschen Reiches bezichtigt und zu lebenslanger Haft auf der Teufelsinsel in Französisch-Guayana verurteilt worden. Am 13. Januar 1898 veröffentlichte »L’Aurore« Émile Zolas berühmten Artikel »J’accuse«. Der Schriftsteller zeigte sich solidarisch mit Dreyfus und enthüllte ein antisemitisches Komplott in den Riegen ranghoher Offiziere, unterstützt von einer judenfeindlichen Presse.

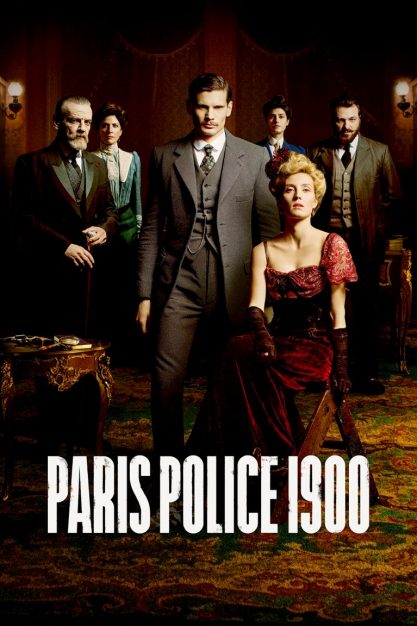

Vor diesem historischen Hintergrund ist die achtteilige, auf Sky gezeigte Serie angesiedelt, die am 14. Juli angelaufen ist. Im deutschen Feuilleton ist bereits die Rede von einer düsteren Version von Babylon Berlin (taz und SZ). Tatsächlich könnte man befürchten, dass Antisemitismus als schaurig-schöne Folie für einen Belle-Epoque-Krimi benutzt wird.

Der Plot legt die Vermutung nahe: Antoine Jouin, ein adretter Inspektor, plagt sich mit verschlagenen Kollegen und abscheulichen Mordfällen herum. In Koffern verstaute zerstückelte Frauenleichen lassen auf einen Mörder schließen, der sich mit scharfen Klingen auskennt. Ein Arzt? Ein Metzger? Die Trennlinie zwischen Wissenschaft und Schlachterei ist bisweilen dünn.

SCHNITTSTELLLE Das Dreierteam der Regisseure Julien Despaux, Frédéric Balekdjian und Fabien Nury aber operiert mit Finesse an dieser Schnittstelle. Die Frenchies sind weit mehr als Copycats eines babylonischen Historienschinkens. Vielmehr gelingt ihnen ein eigenwillig bestialisches Destillat aus Roman Polanskis Intrige (2019) und Georges Franjus Das Blut der Tiere (1949).

Den adretten Inspektor plagen verschlagene Kollegen und abscheuliche Mordfälle.

Polanski fokussierte sich auf den institutionellen Antisemitismus im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Er fragte sich, wie ein in Recht, Ordnung und Pflicht gründendes System Unmenschlichkeit hervorbringen kann. Dass Dreyfus trotz aller Ungerechtigkeit und Schmach dem Militär treu bleibt und verzeiht, ist der bedenkliche Schlussakkord in Intrige. An dieser Stelle docken die Regisseure von Paris Police 1900 an. Sie zeigen, wie ein instinktgetriebener Antisemitismus abgelöst wird von einem systemischen, in den staatlichen Institutionen verankerten.

WENDEPUNKT Auch die Transformation der Pariser Polizei durch den Präfekten Louis Lépine in eine hochmoderne, wissenschaftsbasierte Kriminalpolizei vermag das Grauen nicht zu verhindern. Das Jahr 1900 erweist sich als trügerischer Wendepunkt. Die Tendenz des Menschen zur Stigmatisierung gipfelt wenige Jahrzehnte später im Holocaust.

Antoine Jouin, der junge Inspektor, ist ein Symbol für diesen schwankenden Beginn des neuen Jahrhunderts. Sein moralisches Bewusstsein für gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und der unbedingte Glaube an die rettende Wissenschaft treiben ihn an in einem Kampf, dessen Aussichtslosigkeit bereits besiegelt scheint. Menschliche Klüngelei und die Bleischwere der Institutionen verhindern eine offene Auseinandersetzung mit Missständen. Jouin entscheidet sich für das Spiel über Bande.

So erweist sich Paris Police 1900 als ein Lehrstück in Subversion: Lässt man den Gegner sein Gesicht wahren, erzielt man die größeren Erfolge! Beispielhaft exerziert wird diese Lektion im Falle häuslicher Gewalt. Der von Spezis und Kumpanen gedeckte Ehemann wird am Schlafittchen der Ehre gepackt und so die untreue Gattin vom Kerker erlöst. Dass das Drama dennoch seinen Lauf nimmt, ist die untröstliche Schicksalslinie dieser Serie. Der Tod steht unweigerlich vor der Tür – bewaffnet mit Schaufel, Sichel, Messer und Skalpell.

GEWALT Dass Blut in Strömen fließt, ist absehbar. 1949 bereits zeigte der Widerstandskämpfer und Künstler Georges Franju in seinem Film über den Schlachthof »La Chapelle« die blutige Realität der menschlichen Natur. Der Zuschauer wird zum Zeugen einer routinierten, bis ins kleinste Detail ausgefeilten Tötung. Es überwiegt nicht Abscheu, sondern unhinterfragter Gehorsam gegenüber fein säuberlich exekutierter Gewalt. Der Weg vom Beobachter zum Mittäter ist nicht weit. Diese blutige Spur des Gehorsams und die Bannkraft der Perfektion ziehen sich wie ein roter Faden durch Paris Police 1900. Die Glieder werden fein säuberlich abgehackt, die toten Rümpfe gewogen und vermessen. Frisches Rinderblut wird als Almosen an die Armen ausgeschenkt, die mit den Tassen klappern und vampiresk die rote Flüssigkeit verschlingen.

»Paris Police 1900« schöpft aus Polanskis »Intrige« und Franjus »Das Blut der Tiere«.

Ein trostloses Schlaglicht auf die Conditio humana! Hoffnung lassen die Regisseure aber dennoch aufflackern: Eine anarchistische Truppe stürmt eine Veranstaltung der »Antisemitischen Liga«, deren Anführer Guérin sich brüstet, immer eine Klinge bei sich zu tragen, um den »jüdischen Schweinen« die Kehle aufzuschlitzen. »Lasst sie quieken«, schreit er, und »Tod den Juden«. Die Anarchisten vertreiben den Widerling von der Bühne. Jouin versucht, nach seiner Fasson dem Judenhetzer und dem Propagandablatt »L’Antijuif« den Garaus zu machen.

SZENARIO Während Jouin noch auf die Allianz mit linken Anarchisten hoffen durfte, bietet sich Frankreich heute ein anderes Szenario. Als Polanski für Intrige den César für die beste Regie erhielt, ergoss die islamfreundliche linke Schriftstellerin Virginie Despentes eine Hasstirade auf den Regisseur. Das Talent des Vergewaltigers werde nicht geliebt und bewundert, obwohl es sich um einen Vergewaltiger handele, sondern gerade weil es sich um einen Vergewaltiger handele. Ein Rundumschlag gegen Politiker, Gerichte, korrupte Medien und Polizeigewalt folgte. Im Ranking politischer Kämpfe der Linken rangiert Antisemitismus längst ganz unten.

»Mort aux juifs« (Tod den Juden) – diese Schmiererei sah Jérémie Laheurte, der Antoine Fouin darstellt, am ersten Drehtag an einer Hauswand stehen. Laheurtes Familie hatte unter den Nazis gelitten, Dreyfus’ Ururenkelin war mit dem Schauspieler in der Grundschule. Die Blutspur setzt sich fort, vom Film ins Leben und vice versa.

Der TV-Sender Sky Atlantic zeigt die neuen Episoden von »Paris Police 1900«.