Er hätte auswandern können, 1950. Ein Onkel in den USA hatte ihm, dem ehemals verfolgten jungen jüdischen Mann, den Weg geebnet. Stefan Moses, zu dieser Zeit Theaterfotograf in Weimar, entschied sich anders. Er ging nach München, wurde Fotoreporter – und hielt der jungen Bundesrepublik den Spiegel vor. Er befand: Das exotischste Land ist Deutschland.

Es ist immer ein Detail, das heraussticht und den Unterschied markiert. Ein jüdisches Altenheim in Würzburg, 1964. Eine Gruppe Senioren blickt in die Kamera. So verloren, so fragend, Fliege und Abendkleid. Das Detail: Moses fotografiert sie in einem Flur des Gebäudes. Als wüssten sie immer noch nicht wohin. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme wie ein Gemälde.

BLICKWINKEL Das exotische Land. Fotoreportagen von Stefan Moses im Deutschen Historischen Museum (DHM) möchte den Fotografen und Porträtisten anlässlich seines ersten Todestages unter einem neuen Blickwinkel vorstellen. Sie legt den Schwerpunkt auf den Fotoreporter. 1928 in Liegnitz in Niederschlesien geboren, musste Moses 1943 die Schule verlassen.

Deportiert in das Zwangsarbeiterlager Ostlinde, konnte er – gerade 16-jährig – fliehen. In Breslau absolvierte er eine Fotografenlehre. In der damals noch »SBZ« genannten DDR fotografierte er Alltagsszenen: In einem Hinterhof erklärt ein »Agitator« den Menschen den Sozialismus, entstanden in Leipzig 1948. Mit diesen Bildern im Gepäck entschied er sich also für München.

Es ist immer ein Detail, das heraussticht und den Unterschied markiert.

Dort traf er auf den Verleger Helmut Kindler. Für dessen Magazine »Revue« und »Das Schönste« machte er viele Künstlerporträts, aber sein Blick und seine Sympathie galten den einfachen Leuten. »Ich bin ein Menschenfotograf«, sagte er von sich selbst. 1960 ging er zum »Stern«. In New York fotografierte er einen farbigen Jungen, Schuhputzer in Manhattan. In Deutschland zeigt er Contergankinder in der kalten Sterilität einer Klinik auf dem Kachelboden spielend. Es ist dieser klare, soziale Blick, der ihn auszeichnet.

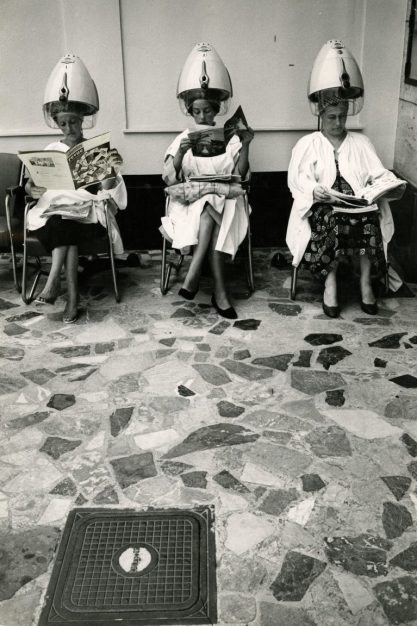

»Stefan Moses war einer der ganz Großen«, sagte DHM-Kuratorin Carola Jüllig vergangene Woche am Rande der Ausstellungseröffnung. »Charakteristisch für ihn ist immer wieder das Thema des Kindes.« Demgegenüber stehen Bilder der jungen und zu Wohlstand gekommenen Bundesrepublik: gierige Augen auf ein Buffet in feiner Gesellschaft. Gewichtige Männer an Stammtischen. Intime Einblicke in deutsches Vereinsleben. Er schaute den Menschen im Land der Täter sehr genau ins Gesicht. Jedoch ohne Bitterkeit. »Seine Bilder sind oft ironisch, aber nie bösartig«, so die Kuratorin. Moses selbst befand einmal im Bayerischen Rundfunk: »Und die Deutschen, die Leute sind auch wahnsinnig komisch.«

»Seine Bilder sind oft ironisch, aber nie bösartig«, sagt die Kuratorin.

Im Auftrag des Stern bereiste Moses Israel, wo auch Verwandte väterlicherseits lebten. 1961 hieß die Reportage »Ein gelobtes Land«. 1962 bereits »Ein kritischer Blick ins gelobte Land«. 1971 titelte der Stern zu seinen Bildern: »Festung Israel«. Einige dieser Fotos dokumentieren das Leben einer arabischen Familie in Nazareth.

Aber wie Stern-Chefredakteur Henry Nannen interessierte Moses immer wieder die »Exotik« der BRD. Wie gehen die Menschen mit Gott um?, fragte er sich und fotografierte Wallfahrten und Prozessionen. 1964 entstanden die berühmten Serien »Nachbarn« und »Die Deutschen«. Moses zog durchs Land und sprach Menschen auf der Straße an. Er breitete ein Tuch aus und stelle sie davor oder darauf: den »Losverkäufer« und die »Rollmopspackerinnen«, den »Wurstmaxe« und die »Zigarettenfrau« oder den »Beamtenanwärter«.

REVOLUTIONÄR Die Methode mit dem Tuch war von Irving Penn zuvor im Studio entwickelt worden. Aber Moses’ Umsetzung auf der Straße oder am Arbeitsplatz war zugleich revolutionär wie verblüffend. In der Wendezeit wiederholte er diese Technik noch einmal und reiste ein Jahr im Auftrag des Deutschen Historischen Museums durch die untergehende DDR.

»Reporter hatten damals Zeit und Geld«, sagt Kuratorin Jüllig. So konnten Geschichten besonderer Tiefe entstehen. Wie die Serie »Juden in Deutschland«, darunter das Bild aus dem Würzburger Altenheim, das die Kuratin so besonders bewegt. Gleich daneben ein jüdischer Verein in München, tanzende Jugend, Rachel Salamander als junge Frau. »Ein Kontrast zwischen Resignation und Aufbruch«, findet Jüllig.

Moses schaute den Menschen im Land der Täter genau ins Gesicht.

Natürlich zeigt die Schau auch die Porträts, die Moses berühmt machten. Die Serie »Emigranten« umfasst Bilder von 1949 bis 1998. Hans Habe, Theodor W. Adorno, der Philosoph Ernst Bloch, die sich selbst im Spiegel fotografieren. Willy Brandt, Oskar Maria Graf, der Schauspieler Curt Bois in einem Wald. Die Motive des Spiegels, des Waldes – Methoden, so innovativ wie treffend zugleich. »Niemand liebt den Wald mehr als die Franzosen und die Deutschen«, fand Moses.

»Er hat stundenlang mit den Menschen geredet. Erst als sie sich öffneten, fotografierte er zehn Minuten lang«, sagt Jüllig. Vielleicht ist das eines seiner Geheimnisse gewesen. 2018 starb Stefan Moses in München, seiner Wahlheimat, deren Menschen er so viele wunderbare Denkmäler setzte.

Stefan Moses: »Das exotische Land«. Deutsches Historisches Museum, Berlin. Bis 12. Mai