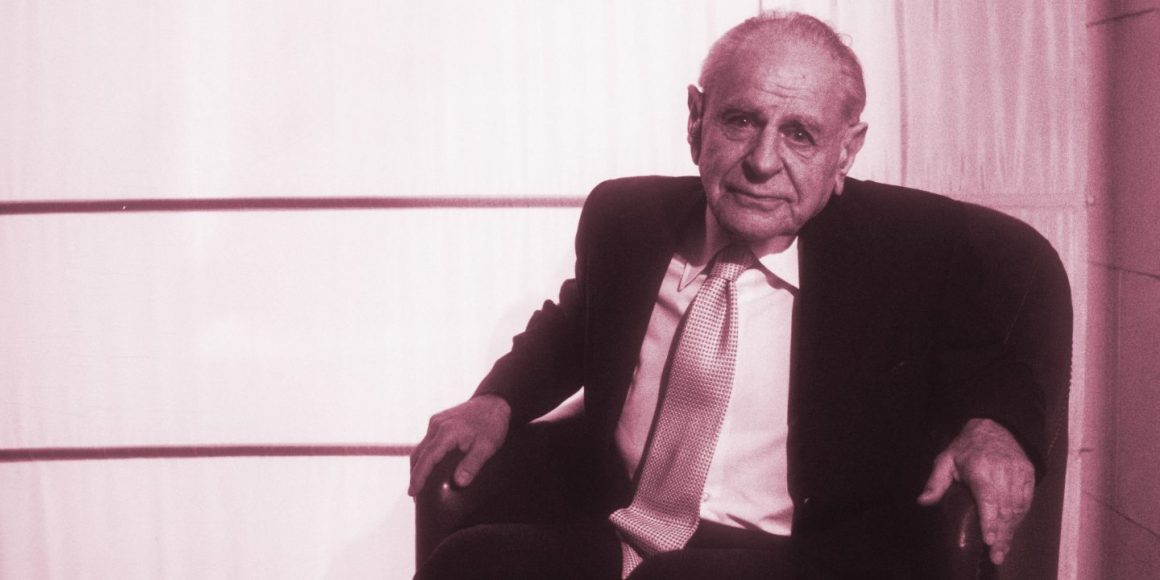

Als am 17. September 1994 der Philosoph Karl Popper im Alter von 92 Jahren starb, war das Kurzzeitgedächtnis der öffentlichen Meinung gerade wieder einmal damit beschäftigt, Wunden zu lecken, Krokodilstränen zu weinen und Plattitüden von sich zu geben.

»Nie wieder«, so der damalige Tenor, solle geschehen, was ein paar Monate zuvor im afrikanischen Ruanda passiert war, denn »unvorstellbar« sei jener Millionen-Genozid an den Tutsi sei gewesen, zu dem die Welt geschwiegen und Frankreich zuvor die Waffen geliefert hatte. Wieder einmal versicherte man einander, in einer Welt zu leben, in der – »wie nie zuvor« – alte Gewissheiten zerbrochen wären und deshalb ein »radikaler Neuanfang das Gebot der Stunde« sei.

SPRÜCHEKLOPFER Dass zur gleichen Zeit der großserbische Faschismus des Genossen Milosevic der bis dahin multi-ethnischen Stadtgesellschaft von Sarajewo den mörderischen Garaus machte, wollten die »Nie wieder«-Sprücheklopfer dagegen schon nicht mehr wahrnehmen.

Gerade aber Karl Popper, 1902 in einer assimilierten jüdischen Familie in Wien zur Welt gekommen, hatte zeitlebens gegen solches Geschwätz angeschrieben – im Wissen, dass derlei zu nichts verpflichtender Alarmismus völlig ahistorisch ist und darüber hinaus das Wegsehen vor kommenden Katastrophen bereits in sich birgt.

Aus dem gleichen Grund hatte er, der einst vor den Nazis ans andere Ende der Welt ins neuseeländische Exil geflüchtet war, auch jener Euphorie misstraut, die nach dem Epochenumbruch von 1989/90 mit dem Politologen Francis Fukuyama glauben machen wollte, nun sei das »Ende der Geschichte« erreicht und alle Länder und Staaten auf dem Weg in eine säkularisierte liberale Moderne.

Hand aufs Herz: Hat man Popper wirklich gelesen, oder wird nur der markante Titel von der »offenen Gesellschaft« zitiert?

Für Popper war jede Form von Vergöttlichung oder pseudo-rationaler Kausalisierung der Historie eine Vergewaltigung der Realität, ja mehr noch: ein Einfallstor zu einem unsäglichen Grauen, dem man sich dann in Ermangelung jeglicher Widerstandskräfte nur noch resigniert zu beugen habe.

Eine quasi unendliche Geschichte. Erinnert nämlich nicht das damalige Neunziger-Jahre-Wechselspiel aus hochgemuter Illusion und nachfolgendem Katzenjammer bedenklich an unsere heutige Gestimmtheit? Dem undifferenzierten Lobgesang auf die Segnungen der Globalisierung ist längst das apokalyptische Adieu auf die liberale Demokratie gefolgt. Paradoxerweise zitieren dabei jene, die wie das Kaninchen auf die autoritäre Schlange starren, weiterhin unverdrossen jenes Werk, das 1945 erschienen war und danach Karl Popper weltberühmt gemacht hatte: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde.

Doch Hand aufs Herz: Hat man es wirklich gelesen, oder wird stattdessen nur der markante Titel zitiert? Eine wirkliche Lektüre wäre jedenfalls Augen öffnend: Zu lernen wäre da etwa, wie bereits zum Athener Beginn der Demokratie auch das Gegenläufige wirkungsmächtig war – der Wunsch nämlich, aus dem oft ungemütlich Offenen wieder in die dumpfe Wärme der Höhlen und in das Überschaubare von hierarchischen Stammesgesellschaften zu schlüpfen. Und es waren keineswegs »frustriert Abgehängte«, die sich für solche Reglementierung aussprachen, sondern ein »Meisterdenker« wie Platon, dem dann im Lauf der Jahrhunderte Philosophen wie Hegel und Marx folgten.

BEWEGUNGSGESETZ Wobei auch deren Zurichtungsphantasien intellektuell begründet waren: Denn angeblich kannten diese Herren (in der Tat: ausschließlich Männer) das sogenannte »objektive Bewegungsgesetz der Geschichte« und glaubten zu wissen, was »ihrem« Volk, ja der gesamten Menschheit gut zu tun habe. Kein Zufall, dass Mitte der 70er-Jahre dann der französisch-jüdische Philosoph André Glucksmann auf eben diese Poppersche Perspektive zurückgriff, als er sein erstes großes Werk schrieb – seine Abrechnung Die Meisterdenker.

Inzwischen ist jener scheinbar progressive Kontrollwahn in Gestalt völkischer Westentaschen-Ideologen von Stephen Bannon über den Putin-Einflüsterer Alexander Dugin bis zum depravierten Geschichtslehrer Bernd «Björn« Höcke und den Hetzern im Umfeld des Antaios-Verlages als selbstgewiss reaktionäre Travestie zurückgekehrt. Die Feinde der offenen Gesellschaft – die Segregations-Fans einer linkssektiererischen Political Correctness wären dazu zu zählen – mögen ihre Namen ändern, gleich geblieben jedoch ist der anti-emanzipatorische Impuls: Scholle statt Agora. Eine erneute Lektüre Karl Poppers verschafft dabei jedoch mehr als lediglich ein Déjà-vu, sondern schärft die intellektuellen Abwehrkräfte und heilt von der unguten Vorstellung, das jetzige Geschehen sei präzedenzlos und träfe uns quasi als die Ersten und Letzten.

Gerade in Zeiten hochtönender Slogans, falscher Versprechungen und selbsternannter Untergangspropheten ist Poppers begründetes Vertrauen in einen humanen Pragmatismus wichtiger denn je.

AKTUALITÄT Dennoch erschöpft sich Poppers Aktualität nicht darin, ein konziser Warner zu sein vor jenen Regressionswünschen, die seit jeher wuchern. Denn der im Nachkriegs-Großbritannien zu höchsten akademischen Ehren gelangte Philosoph hatte nicht nur Ideengebäude beschrieben, sondern seinen lebenslangen Liberalismus ganz konkret akzentuiert.

Salopp gesagt: Für mantra-artig wiederholte FDP-Sprüche von der angeblichen Selbstheilkraft der Märkte taugt Popper ebenso wenig wie für rechts-linke Phantasmen von der allmächtigen Güte eines Umverteilungsstaates. Im Gegenteil: Mit seiner Erkenntnis, dass »ökonomische Macht fast ebenso gefährlich sein kann wie physische Gewaltanwendung«, beschreibt er präzise auch jene Gefahren, die immer dann drohen, wenn sich die Wirtschaft nur in einer Hand befindet – sei es in derjenigen von internationalen Monopolen oder verstaatlichten Großkonzernen.

Ein Patentrezept hat freilich auch Karl Popper nicht: »All unser Wissen ist Vermutungswissen.« Was er stattdessen anbietet, ist die Skepsis vor Ideologien und die Erinnerung daran, dass es eher darum geht, Einsichten einer Falsifizierung zu unterziehen, anstatt sie unhinterfragt wie eine Monstranz vor sich her zu tragen.

Vor allem aber ist es jenes von Großideologen seit jeher verachtete – von Popper dagegen als Instrument menschlichen Fortschritts erkannte – »piecemeal approach«, das tapfere, alltägliche Engagement fürs »Stückwerk«, will heißen für die emsige Schritt-für-Schritt-Verbesserung unserer Gesellschaften. Gerade in Zeiten hochtönender Slogans, falscher Versprechungen und selbsternannter Untergangspropheten ist Karl Poppers begründetes Vertrauen in einen humanen Pragmatismus wichtiger denn je.