Im Digitalen Münzkabinett der Universität Tübingen sind seit Kurzem Hunderte antiker jüdischer Münzen zu sehen. »Die Sammlung umfasst 394 Münzen aller Epochen des Judentums und ist in ihrem Umfang und ihrer historischen Bandbreite deutschlandweit besonders«, sagt Stefan Krmnicek, Professor für antike Numismatik.

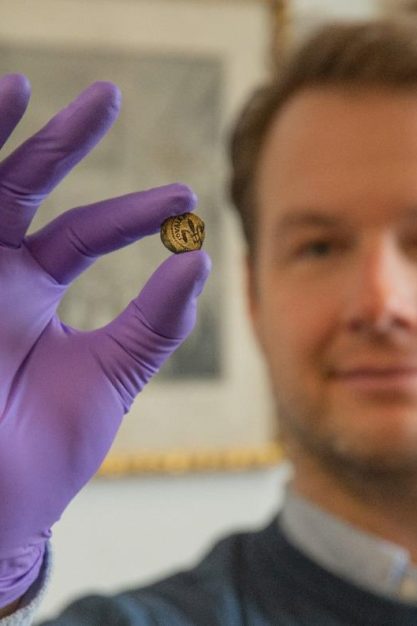

Klein und leicht liegt sie auf der Hand. Eine zarte, nur 17 Millimeter große Bronzemünze aus der Zeit der Hasmonäer, eines der ältesten Objekte aus dem Konvolut. Mattglänzend hebt sich das Relief hervor: Auf der Vorderseite wurde ein Anker eingebracht, auf der Rückseite sonnenartige Strahlen. Um beide Symbole ranken Buchstaben, um den Anker griechische, um die »Sonne« hebräische. Krmnicek nennt sie »Legenden«. Sie erzählen Geschichten, die er als klassischer Archäologe zu deuten weiß.

SYMBOLIK Auf einer anderen Bronzemünze, eine Prägung des römischen Statthalters Pontius Pilatus, wurde auf der Vorderseite eine Schöpfkelle durch Hammerschläge in den erhitzten Schrötling geprägt, auf der Rückseite drei Kornähren. »Die Schöpfkelle hatte im römischen Kult eine rituelle Bedeutung«, sagt Krmnicek. Als »bewusste Provokation« würde er diese römische Symbolik auf einer jüdischen Münze nicht werten. Auf anderen Münzen sind es Palmen, Kornähren, Schilde, Speere.

Den Wert einer antiken jüdischen Münze bestimmten Material und Gewicht.

Der Dynastie der Hasmonäer folgte die der Herodianer, der Nachkommen von Herodes dem Großen. Ein Baldachin als Symbol der Herrschaft des Königs, Kornähren auf der Rückseite, dazu die Buchstabenprägung »Basileos Agrippa« sind ein Beispiel aus der Münzsammlung dieser historischen Epoche. »Ich finde es spannend, wie sich die jüdische Herrschaftsrepräsentation auf Münzen manifestiert«, sagt Krmnicek und spricht auch über das haptische Gefühl, das Menschen der Gegenwart mit Menschen aus der klassischen Antike verbindet.

Den Wert einer antiken jüdischen Münze bestimmten Material und Gewicht. Die Münzen für den Alltag waren aus Buntmetall, Münzen für den Tempel aus Silber. Sogenannte Wechsler tauschten die bronzenen Münzen der Tempelbesucher in Silbermünzen, Schekel.

SAMMLER Zusammengetragen hat die Sammlung Arthur Müller, 1889 in Lenzkirch im Schwarzwald geboren. Er war Bäcker und Konditor, später Schiffskoch auf Luxusdampfern. Sein Beruf führte ihn quer durch Europa in den Vorderen Orient und weiter bis nach Japan und ab 1925 nach Palästina. Dort legte er eine etwa 1500 Stück umfassende Münzsammlung an, darunter die Spezialsammlung der 394 antiken jüdischen Münzen.

Die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg hat die Patenschaft über die Sammlung übernommen.

»Ganz starke Nachrichten« für das Team um Stefan Krmnicek hatten Münzen aus der Zeit vom Ende des Ersten Jüdischen Krieges, der in der Zerstörung des Tempels durch die Römer gipfelte. Bald prägten die Aufständischen Münzen in Silber – »ein handfester Bruch«, sagt Krmnicek, da nur der römische Kaiser Münzen aus Silber oder Gold prägen durfte.

Mit dem zweiten Aufstand, angeführt von Schimon Bar Kochba, wurde die bisher einzige Münzprägung in Jerusalem ins Umland verlegt. Die rabbinische Bedeutung des Judentums nahm an Bedeutung zu: Münzen mit Palmzweigen als Siegessymbol und Lorbeerkranz kamen in Umlauf. Andere Münzen zeigen die Lyra als Musikinstrument mit religiöser Bedeutung.

PORTRÄT Und dann präsentiert Stefan Krmnicek noch eine sehr besondere Münze aus dem Konvolut. »Aus Materialmangel, aber sicher auch als politisches Symbol haben die Aufständischen auf dieser Münze das Porträt des römischen Kaisers Hadrian mit dem eigenen Münzbild überprägt«, sagt der Archäologe.

»Durch die wissenschaftliche Erschließung und öffentliche Ausstellung dieser Münzen aus den historischen Landschaften des heutigen Israel« werde »unsere langjährige Geschichte« jetzt auch für Bürgerinnen und Bürger in Deutschland noch anschaulicher, sagt Barbara Traub, Vorstandsprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW). Die IRGW hat die Patenschaft über die Sammlung übernommen.