Jetzt sei nicht die richtige Zeit für Literatur, erklärte mir kürzlich eine Kollegin aus der Ukraine, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt und ihre Bücher auf Deutsch schreibt. Heute müsse man kämpfen, anstatt schöngeistige Texte zu verfassen. Es gehe darum, die Ukraine mit allen Mitteln zu unterstützen, Flüchtlingen zu helfen, Spendengelder zu sammeln, sich dafür einzusetzen, dass Putins Eroberungsfeldzug scheitert, die Wahrheit zu verkünden, aufklärerisch zu wirken.

Meine Einstellung ist eine andere, auch wenn ich zugeben muss, dass ich nach dem 24. Februar dieses Jahres selbst monatelang nur Essays und Berichte verfassen konnte und das Romanmanuskript, an dem ich davor intensiv gearbeitet hatte, beiseitelegen musste. Als in Russland Geborener mit Wurzeln dort wie auch in Belarus und der Ukraine fühlte ich mich persönlich betroffen, empfand ich Wut, Scham, vor allem aber Fassungslosigkeit und Ohnmacht.

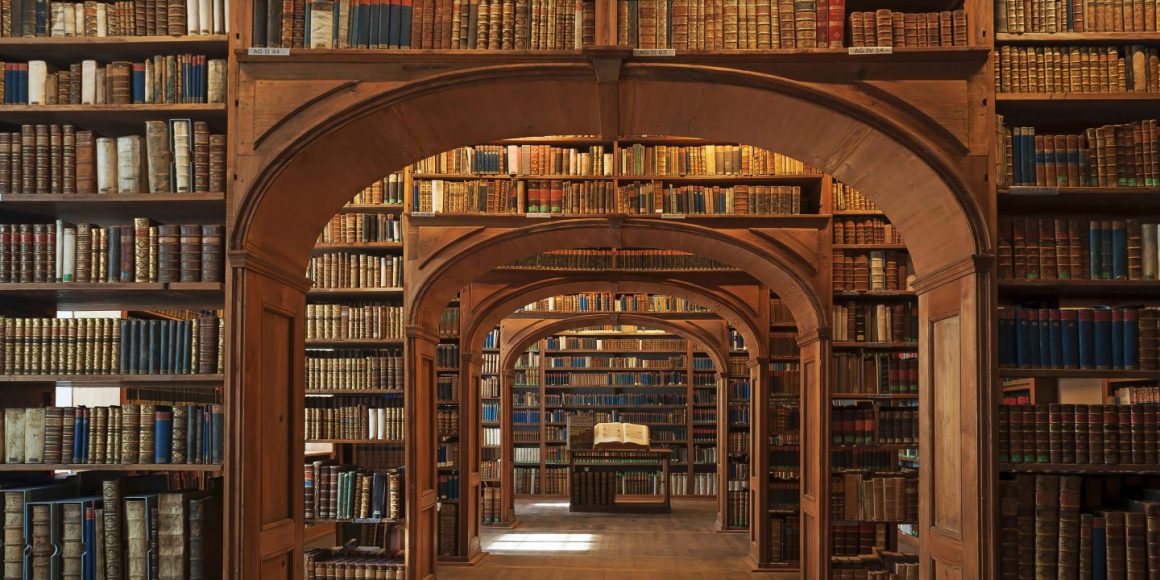

klassiker Ich konnte kaum etwas lesen, das nicht mit diesem Krieg zu tun hatte, und doch spendeten mir, als ich doch wieder nach einem Buch griff, vor allem die Gedichte jener russischen Klassiker Trost, die heute in der Ukraine verpönt und von manchen sogar als Wegbereiter oder Verkünder des russischen Chauvinismus angesehen werden. Ich spreche von Alexander Puschkin und Michail Lermontow, von Osip Mandelstam und Joseph Brodsky, von Wladimir Wyssozki, Bulat Okudschawa und Alexander Galitsch, von Anna Achmatowa und Marina Zwetajewa und vielen anderen, die mich in diesen Kriegszeiten begleiten, mir Trost spenden und Kraft geben oder das Leben schlichtweg erträglicher machen.

Ich lese diese längst lieb gewonnenen und vertrauten Texte, aber ich lese sie anders als früher.

Ich lese diese längst lieb gewonnenen und vertrauten Texte, aber ich lese sie anders als früher, achte auf Nuancen, die mir bislang verborgen blieben, oder ordne Wörtern, Motiven und Bildern eine neue Bedeutung zu.

Literatur ist für mich – wie für viele andere auch – eine Form des Überlebens. Dies gilt für die Lektüre von Gedichten und Prosa genauso wie für die eigene Produktion. Die vielen Autorinnen und Autoren – darunter auch mir – oft gestellte Frage, wie wir auf Putins Angriffskrieg in der Ukraine reagieren und ob wir dagegen »anschreiben« wollen, beantworte ich meist mit dem Satz, der Krieg habe sich bei mir längst selbst eingeschrieben und schreibe mit mir mit.

leitmotiv Der 24. Februar war ein fundamentaler Einschnitt. Bei allem, was ich ab nun schreiben werde, wird unabhängig von Inhalt und Form dieser Krieg als Motiv im Hintergrund laufen – das eine Mal als Leitmotiv, das andere Mal als Refrain, als leise Begleitmelodie, manchmal als Pause zwischen den Zeilen, still, scheinbar abwesend und dennoch stets präsent. Wer als Literatin und Literat sensibel und empathisch genug ist, die Welt auf sich wirken zu lassen, braucht sich keine Gedanken darüber zu machen, wie er oder sie auf Katastrophen zu reagieren hat.

Bei allem, was ich jetzt schreiben werde, wird dieser Krieg als Motiv im Hintergrund laufen.

Aus den bisher genannten Gründen glaube ich nicht, dass Literatinnen und Literaten den Krisen ihrer Zeit, seien es Kriege oder andere humanitäre Katastrophen, programmatisch begegnen müssen. Dass sie ihr Renommee, ihre Möglichkeiten und Beziehungen nützen sollten, um Menschen zu helfen, versteht sich von selbst. Dass sie durch Reportagen, Interviews und Berichte auf das Leiden der Opfer hinweisen und den Verfolgten eine Stimme geben, wäre lobenswert.

Von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und dabei Sprache zu handhaben vermögen wie Musikerinnen und Musiker ihre Instrumente, kann man dies erwarten, genauso wie eine klare Haltung – eine Positionierung aufseiten der Humanität. Was man hingegen weder erwarten muss noch einfordern darf, ist eine Flut von Kriegs- und Friedensromanen, von Pamphleten und Empörungsliteratur, von literarisch verkleideten Urteilen und Hinrichtungen, von Worten, die in Blut und Tränen untergehen.

wahrhaftigkeit Die Kraft, Wahrhaftigkeit und der Sinn von Literatur, ja von Kunst überhaupt, entfaltet sich auf Umwegen. Keine noch so gut verfasste Reportage kann mir die Tragik und den Aberwitz eines Krieges atmosphärisch und emotional so nahebringen wie zum Beispiel die Gedichte von Olga Bergholz (1910–1975), die wie meine Eltern die Leningrader Blockade überlebt und durch das Vortragen ihrer Gedichte im Radio den Überlebenswillen und den Widerstand der Bevölkerung gestärkt hat.

Gute Literatur ist eines der besten Mittel gegen die Verdrängung.

Andeutungen, Metaphern, Umschreibungen, Symbole: Sind sie letztlich nachhaltiger als Sterbeziffern oder Berichte von Vertreibung und Flucht, von Mord und Folter? Vielleicht. Gute Literatur ist eines der besten Mittel gegen die Verdrängung. So dichtete Olga Bergholz schon vor mehr als 80 Jahren: »Heute noch schlägt wie an Gitter es ans Leben ausgebrannt, ausgemergelt, ausgewittert – so schlägt nur die Zitterhand. Und ich hör bei diesem Pochen, eine Stimme, die nie schweigt. ›Denk daran!‹ – ›Ununterbrochen!‹ Denn: Was war, ist wahr – und bleibt.«

Um an das eigentlich Undenkbare, weil Unfassbare, zu denken, braucht es die Kraft des literarischen Wortes – den Opfern zum Trost und zum Überleben, den Außenstehenden zum besseren Verständnis und zur Mahnung, den Tätern als Spiegel, der sie so zeigt, wie sie wirklich sind.

Der Autor, geboren 1966 in Leningrad, lebt als freier Schriftsteller in Salzburg. Zuletzt erschien von ihm der Roman »Zebra im Krieg«.