Zwischen einem dreistöckigen Backsteinhaus mit Giebel, in dem bis 1860 der Dichter George MacDonald lebte, und einem grau-weißen Wohnblock aus den 50er-Jahren befindet sich ein schmaler Durchgang, durch den man einen Hinterhof erspähen kann.

An der Fassade ist eine hölzerne Tafel angebracht, auf der mit weißer Farbe »To the Studios« geschrieben steht, mit einem nach unten weisenden Pfeil. In einem der Studios in Nordlondon arbeitet und wohnt seit 1954 der heute 84-jährige Maler Frank Auerbach, der seine kulturelle Identität als englisch beschreibt und seinen Namen selbst inzwischen »Auerbak« ausspricht, auch wenn er aus Deutschland stammt.

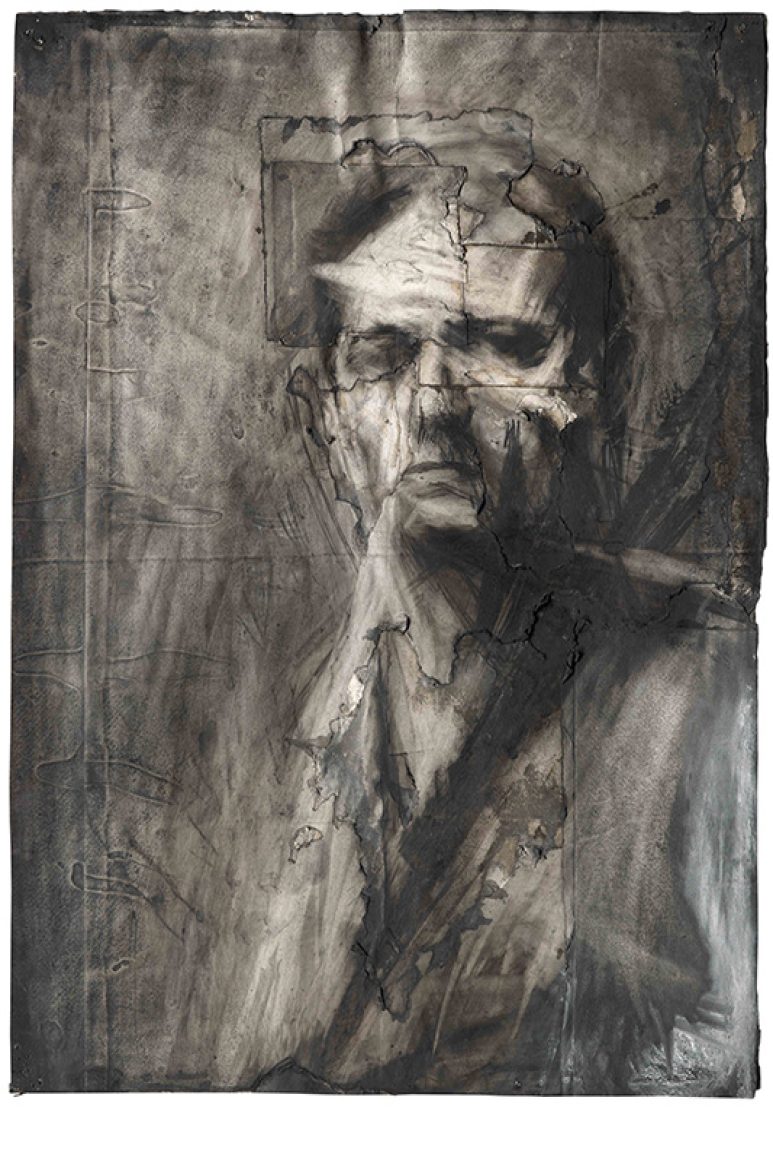

Groß gewachsen, früher von kräftiger Statur und mit immer kurzen schwarzen Haaren, sind seine Haare heute etwas länger und inzwischen ergraut. Im Begleitkatalog zur großen Auerbach-Retrospektive, die noch bis zum 13. September im Bonner Kunstmuseum zu sehen ist, sieht man Auerbach auf einem Schwarz-Weiß-Foto vom September 2014, müde und ernst dreinblickend: Die Summe eines Lebens mit vielen Überraschungen, manche der bittersten Art, spiegelt sich in seinem Gesicht wider.

NS-Zeit Frank Auerbach war sieben Jahre alt, als seine Eltern Charlotte und Max ihn 1939 mit dem Schiff allein nach Großbritannien schickten. Dort besuchte er zunächst ein Internat für jüdisch-deutsche Schüler. Auf einem Foto aus dieser Zeit sieht man ihn lächelnd mit kariertem Hemd und Hosenträgern im Pausenhof posieren. Nach mehreren Jahren der Korrespondenz mit seinen Eltern endete ihr Briefwechsel plötzlich. 1943 wurden sie im KZ Auschwitz ermordet.

Auerbach sagt rückblickend, dass seine Flucht nach England dennoch ein glücklicher Zufall gewesen ist. Obwohl er zugibt, dass er vielleicht einiges verdrängt, vergleicht er den Tod seiner Eltern mit der Erfahrung eines jeden Kindes, dass das Böse existiert. »Es war nicht schlimmer als die Entdeckung der bösen Stiefmutter von Schneewittchen und die Bekanntschaft aller Menschen mit dem Tod.«

Auerbach zählt heute zu den wichtigsten und kreativsten lebenden Malern Großbritanniens. Er, Leon Kossoff, Lucian Freud und R.B. Kitaj, die alle jüdisch sind, sowie der in Nordirland geborene Engländer Francis Bacon gehören zu einer Generation von miteinander befreundeten Künstlern, die seit den 40er-Jahren die Malerei neu definierten.

Jüdischkeit Der Maler William Turner war es, der Auerbachs Interesse an der Kunst weckte, als er noch vor seiner Schulzeit in einem Kinderlexikon dessen Fighting Temeraire (1838) sah. Auerbach nennt als seinen Einfluss auch den jüdischen Maler David Bomberg, unter dessen Anleitung er einige Jahre arbeitete. Doch es war Lucian Freud, der nicht nur einer seiner engsten Freunde, sondern auch einer seiner größten Anhänger und Käufer vieler seiner Bilder wurde.

Trotz seiner Jüdischkeit und der vieler Bekannter erklärte Auerbach 2008, er glaube weder, dass er einer jüdischen Schule angehöre, noch, dass es so etwas gibt. Dies steht im Kontrast zu der Überzeugung seines elf Jahre älteren Cousins Marcel Reich-Ranicki. Über die Begegnungen zwischen beiden erfährt man viel in Marcel Reich-Ranickis Autobiografie Mein Leben. So war der spätere Literaturkritiker oft Babysitter für Frank Auerbach, denn dessen Eltern wohnten nur zwei Häuser weiter in der Berliner Güntzelstraße.

Reich-Ranicki war von der Bibliothek seines Onkels – einer »Goldmine«, wie er schrieb – besonders angetan. Auerbachs Vater, den Reich-Ranicki als stets gut gelaunten Patentanwalt beschreibt, war davon überzeugt, dass die Naziherrschaft bald kollabieren würde. Fünf von Reich-Ranickis Cousins konnten wie Auerbach nach London flüchten. 1949 zog es schließlich auch Reich-Ranicki vorübergehend nach London. Seine Schwester Gerda verbrachte den Rest ihres Lebens in der britischen Hauptstadt. Sie nahm Auerbach nach dessen Schulausbildung für kurze Zeit bei sich auf.

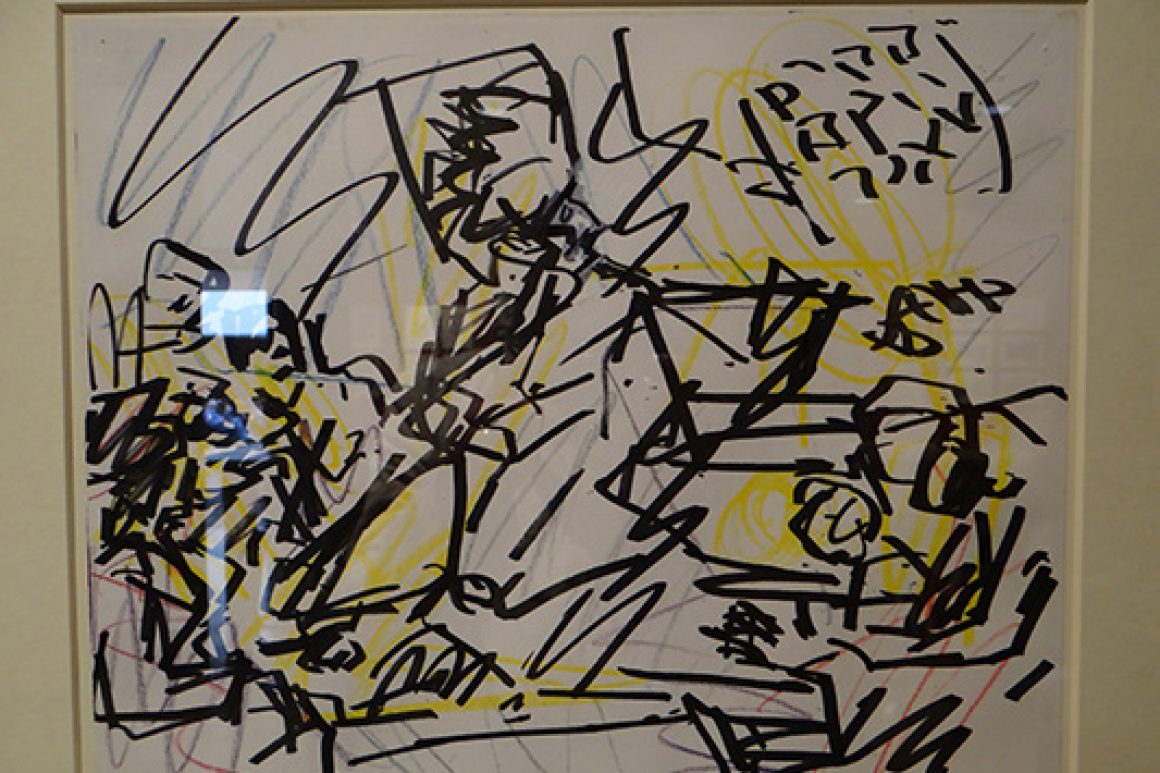

inspiration Zehn Minuten entfernt von Auerbachs Atelier, das er nur selten verlässt, befindet sich einer seiner Lieblingsorte, die Gegend rund um den 108 Jahre alten Londoner U-Bahnhof Mornington Crescent. Sie lockte den Künstler früher oft aus seinem Atelier, in den 50er-Jahren begann er, Baustellen im Westen des zerbombten Nachkriegslondon zu malen. »Das war damals eine wundervolle Landschaft voller Berge und Klippen und Dramatik, im Gegensatz zu den eher langweiligen funktionellen vier- und rechteckigen Formen der Stadt«, sagte Auerbach einmal.

Mit seiner langjährigen Geliebten Estella Olive West begann 1952 Auerbach auch andere, ihn besonders auszeichnende Werke: Porträts von Menschen. Hierbei malte er über Jahre hinweg immer wieder dieselben Personen, stets mit der Herausforderung, sich nicht zu wiederholen.

Legte er am Anfang stets mehrere Farbschichten übereinander, kratzt und schabt er seit den 60er-Jahren fast jeden Tag nahezu die gesamte Farbe von einem Gemälde wieder ab. Woche für Woche versucht er es von Neuem auf den übrig gebliebenen Spuren der Leinwand, bis er es eines Tages, er weiß nie wann, »richtig hinbekommt«, wie er sagt. Am Ende, nach vielen arbeitsintensiven Monaten, ist es schließlich immer ein schneller Prozess der Vollendung, eine Art kreative Ekstase des Zorns.

panik Obwohl Auerbachs Bilder auf dem Kunstmarkt inzwischen horrende Preise erzielen, führt der Maler ein einfaches Leben. Er sei am glücklichsten in seinem Atelier, bekannte er einmal in einem Interview. Er habe sich selbst gewissermaßen die Pflicht auferlegt, keine Zeit zu verschwenden, da das Leben begrenzt sei. »Auerbachs Gefühl, dass ihm die Zeit wegläuft, ist jetzt im Alter noch stärker«, erklärt sein Agent auf Anfrage. Dennoch, sagte einst seine Geliebte Estella West über ihn, besitze er den »Stolz des Teufels«.

Seine Beziehung zu ihr und seiner ersten Frau Julia, die er 1958 heiratete, war unkonventionell. Auerbach trennte sich bereits zwei Jahre nach der Heirat und Geburt des ersten Sohnes Jake von Julia und war bis 1973 mit West zusammen. Erst 1976, sein Sohn war bereits 18 Jahre alt, versöhnte er sich mit dessen Mutter. Sie und Jake gehören seitdem zu Auerbachs bevorzugten Modellen.

Die Auerbach-Ausstellung im Kunstmuseum Bonn wurde von seinem anderen langjährigen Modell, der Kuratorin Catherine Lampert, zusammengestellt. Zugleich ist die Britin auch seine Biografin: Ihr Buch Frank Auerbach. Sprechen und Malen erschien fast zeitgleich mit der Ausstellung und gibt zum ersten Mal Einzelheiten aus dem Leben des sehr scheuen Malers preis. Von Oktober bis März 2016 wird die Schau dann im Museum Tate Britain in London zu sehen sein.

abstrakt Penelope Curtis, Direktorin der Tate, und Stephan Berg, Direktor des Kunstmuseums Bonn, wollen den Besuchern zeigen, wie Auerbachs Arbeit sich trotz der geringen Anzahl von Modellen über die Jahre hinweg weiterentwickelt hat. Denn obwohl sich in seinen Gemälden immer wieder Spuren der klassischen Meister abzeichnen, ist es schwierig, Auerbach durch Farbwahl oder Akzentuierung mit einem bestimmten Stil in Verbindung zu bringen. Die schnelle Vollendung im letzten Akt seiner Bilder führt oft zu groben Abstrahierungen. Es soll indes Kunstkritiker in London geben, die bereits eine – nichtprominente – von Auerbach porträtierte Person auf der Straße wiedererkannt haben wollen.

Frank Auerbach selbst ist dem Äußeren nach in Großbritannien gänzlich unbekannt, selbst in der Gegend, in der sein Atelier liegt. Im Lyttelton Arms, einem Pub in London, weiß jedenfalls niemand, wer er ist. Nur ein älterer Mann in einem kleinen Friseurladen kennt ihn: »Er kommt einmal im Monat hier vorbei, aber ich verstehe nichts von Kunst.« Dort, wo man etwas davon versteht, wird viel Geld für seine Werke gezahlt – Geld, das dem als bescheiden geltenden Auerbach selbst nicht viel zu bedeuten scheint: Ein Haarschnitt bei seinem Friseur um die Ecke kostet gerade einmal 15 Euro.

»Frank Auerbach«: Bis 13. September im Kunstmuseum Bonn

www.kunstmuseum-bonn.de