Das Buch Die Mosse-Frauen. Deutsch-Jüdische Lebensgeschichten von Elisabeth Wagner hat eine bemerkenswerte Vorgeschichte. Die Autorin, eine promovierte Kunsthistorikerin, arbeitete an der Berliner Humboldt-Universität jahrelang an den Schnittstellen zwischen Kunstgeschichte, Kunst und Literatur. 1997 sollte sie dann Mitbegründerin der Mosse Lectures am Institut für deutsche Literatur werden. Dieses war inzwischen in das einstige Mosse-Pressehaus eingezogen, weshalb die Idee entstand, an die Historie der Immobilie zu erinnern.

Gleich zum Start konnte George L. Mosse, selbst arrivierter Historiker sowie Enkel des Zeitungsverlegers Rudolf Mosse (1843–1920), dazu bewogen werden, eigens aus den USA in seine Geburtsstadt Berlin zu reisen. Von Anfang an hatte man sich bemüht, bei den Mosse Lectures einen aktuellen politischen Bezug herzustellen. Dabei sollte durch die Einladung von Wissenschaftlern aus Israel oder den USA stets auch eine jüdische Perspektive integriert werden.

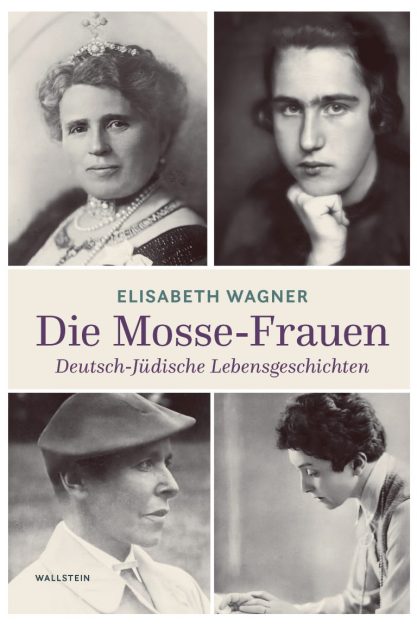

Im Verlauf dieser Aktivitäten entdeckte Wagner vier Frauen aus drei Generationen, die allesamt nicht prominent, schon gar nicht intellektuell waren und doch zu Schlüsselfiguren der Familie Mosse wurden. Lange standen sie im Schatten der Männer. Selbst aktuell erfährt man im Wikipedia-Eintrag zu Rudolf Mosse, dass dieser »fünf Schwestern und sieben Brüder« hatte. Namentlich tauchen aber nur die männlichen Geschwister auf.

Jede von ihnen brach auf ihre Weise mit gesellschaftlichen Konventionen

Mosses Ehefrau Emilie, seine Enkelin Hilde, die aus einer außerehelichen Beziehung stammt, und die Nichten Martha und Dora haben neben dem Familiennamen nur die Gemeinsamkeit, dass jede von ihnen auf ihre Weise mit gesellschaftlichen Konventionen brach. Da ist die kinderlose Emilie als Patronin einer »Erziehungsanstalt für Knaben und Mädchen«, die für ihr umfangreiches soziales Engagement vom Kaiser den Wilhelmsorden verliehen bekam.

Die beiden Schwestern Martha und Dora vollziehen den Schritt nach einer gemeinsamen Kinder- und Jugendzeit in Japan anders. Martha promoviert in Jura, ist lesbisch und wird als erste Frau und Jüdin zum preußischen Polizeirat ernannt. Nach 1933 arbeitet sie in der Verwaltung der Jüdischen Gemeinde – eine Tätigkeit, die sie auch in Theresienstadt fortsetzt.

Dora dagegen studiert Archäologie und Kunstgeschichte, heiratet einen sieben Jahre jüngeren Mann und zeigt keinerlei Interesse an Hausarbeit. Viel lieber widmet sie sich kunstgeschichtlichen Studien, die ihr später im amerikanischen Exil zu angesehenen Publikationen verhelfen. Dort lebt mittlerweile auch Hilde, die erst durch Adoption ihrer Mutter zum Namen Mosse gekommen war. Die sozialistisch eingestellte Frau wird Psychiaterin und gründet in Harlem die erste sozialpsychiatrische Einrichtung für die schwarze Community.

Das, was Wagner in Archiven, Tagebüchern oder auf Fotos gefunden hat, hätte das Potenzial zu einer großen Familiensaga. Die Wissenschaftlerin aber legt, wie sie selbst auf der Buchpremiere in einem Hörsaal der Humboldt-Uni erklärte, »keine kohärente Erzählung, sondern eher Momentaufnahmen« vor. Stilistisch bewegt sich das Ganze eher in einem akademischen Duktus mit einer literarischen Ambition. Das dürfte zwar einerseits dem Anspruch des Wissenschaftsverlages entsprechen, sich andererseits aber einer breiten Leserschaft verschließen – wozu auch der Preis beiträgt.

Das zumindest möchte Wagner gern ändern. Sie sei gewillt, erzählt sie im Gespräch mit der »Jüdischen Allgemeinen«, die durch die Verrentung gewonnene Zeit zu nutzen, den vier Mosse-Frauen auch eine etwas populärere Literaturform zu widmen – und das hoffentlich zu einem eher erschwinglicheren Preis.

Elisabeth Wagner: »Die Mosse-Frauen. Deutsch-Jüdische Lebensgeschichten«. Wallstein, Göttingen 2024, 438 S., 48 €