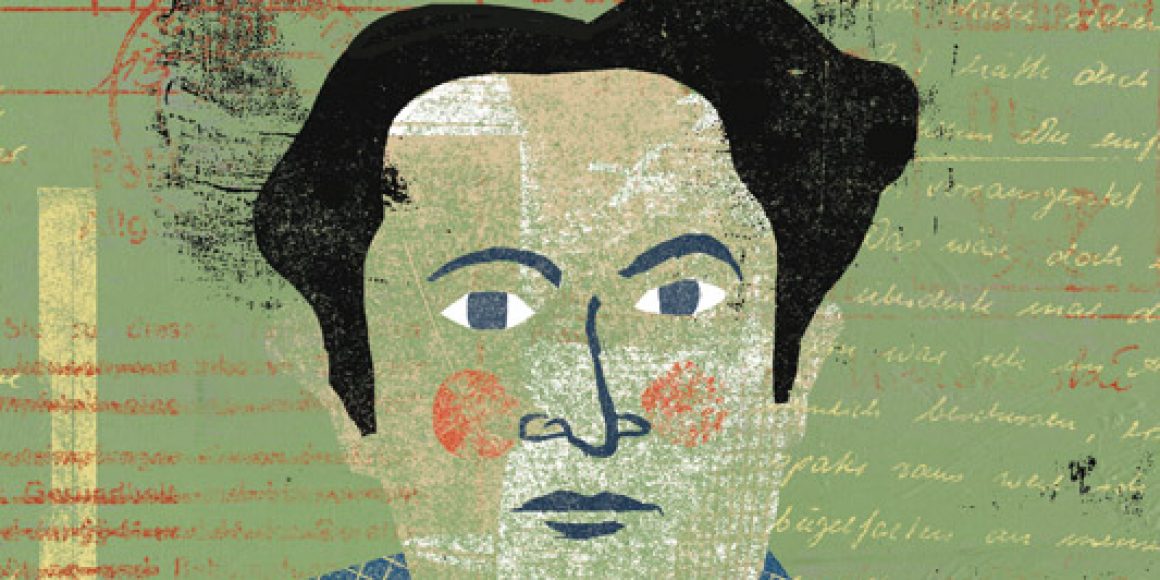

Herr Hosfeld, jeder kennt Kurt Tucholsky. Der Mann ist ein moderner Klassiker. Braucht es da eine neue Biografie?

Ich denke, ja. Tucholsky ist in der Nachkriegsrezeption vereinfacht worden: Mal als jemand, der mit Berliner Chansons in den Unterhaltungsbereich gehört; oder man hat ihn überpolitisiert in einer, wie ich finde, einseitigen Weise, als Pazifisten, sogar als Sympathisanten der Kommunisten. Ich glaube, dass Tucholsky eine wesentlich vielschichtigere Figur war, ein Künstler, der auch in der leichten Muse philosophische Tiefe entdecken konnte, ein Wertkonservativer mit linken Zügen, interessant gerade in seiner Hilflosigkeit in der Zeit zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus.

Was meinen Sie mit Hilflosigkeit?

Tucholsky war in gewisser Hinsicht ein Wahrheitsfanatiker, der sich vor unangenehmen Fragen nie drückte. Er war schon Ende der 20er-Jahre zu der Überzeugung gelangt, dass nicht nur die Weimarer Republik völlig gescheitert war, sondern, dass auch diejenigen, die ihr Überleben hätten garantieren können, total versagt hatten. Das hat ihn in einen Zustand depressiver Hilflosigkeit versetzt.

Zu denen, die versagt hatten, zählte für Tucholsky auch die deutsche Judenheit. Kurz vor seinem Tod 1935 hat er einen Brief an Arnold Zweig geschrieben. Da liest man: »Der Jude ist feige. Er duckt sich.« Tucholsky hatte offenbar einen ziemlichen Abscheu vor den deutschen Juden.

Nicht unbedingt vor den deutschen Juden. Aber vor einem bestimmten Typus des jüdischen Spießers, ja.

Vor Herrn Wendriner.

Herr Wendriner zum Beispiel, ja. Tucholsky hatte eine enorme Abneigung gegen den damals verbreiteten Typus des deutschnationalen Juden. Etwa, wenn Herr Wendriner den SA-Mann vor seinem Geschäft hofiert. Bei Wendriner spielen aber noch andere Aspekte hinein. In seinem ungeordneten Weltbild hat er auch sympathische Züge. Die Wendriner-Geschichten sollten übrigens als Buch erscheinen. Tucholsky unterhielt sich mit Edith Jacobson darüber, wer sie illustrieren könnte. George Grosz wollte Tucholsky nicht, der war ihm zu karikaturenhaft; andere vorgeschlagene Zeichner waren ihm zu antisemitisch.

Nun ist Wendriner nicht der einzige unangenehme Vertreter der jüdischen Bourgeoisie bei Tucholsky. Reflektieren solche Figuren Erfahrungen aus der eigenen Familie oder dem privaten Umfeld?

Das kann man so nicht sagen, nein. Tucholsky hatte große Zuneigung und Verehrung für seinen Vater. Der war leitender Angestellter einer Bank, ein durchaus gut situierter Mann, und gleichzeitig das, was man einen vollkommenen Zivilisten nennen könnte, ein Anhänger der Pazifistin Bertha von Suttner. Einen ähnlichen Typus wie seinen Vater, nur in weit intellektuellerer Ausprägung, verkörperte für ihn auch sein Freund Siegfried Jacobson, in dessen »Weltbühne« er viel schrieb. Tucholsky bewunderte Jacobson für seine sprachlichen Fähigkeiten, die Schärfe seiner Formulierungen sowie die Genauigkeit und den »Schuss Judentum«, mit denen er seine Gedanken formulierte. Und wie sein Vater war auch Jacobson für Tucholsky der perfekte Zivilist. Denn alles, was mit Gewalt in der Politik zu tun hatte, mit Unterordnung, mit opportunistischer Anpassung, war ihm zutiefst zuwider. Womit wir wieder bei Herrn Wendriner wären.

Vielleicht steht der ja für Kurt Tucholskys ambivalentes Verhältnis zum Judentum schlechthin. »Ich bin 1911 aus dem Judentum ausgetreten«, hat er in dem schon erwähnten Brief an Arnold Zweig geschrieben. Und hinzugefügt: »Und ich weiß, dass man das gar nicht kann.«

Tucholsky war zutiefst säkular. Sein Judentum hat ihn nicht interessiert. Allerdings, der Antisemitismus hat ihn immer beschäftigt, und das schon sehr früh. Nicht so sehr, weil er sich persönlich betroffen fühlte. Er hat nicht sehr viele antisemitische Erfahrungen in seinem Leben gemacht. Aber der Antisemitismus war natürlich in Deutschland präsent, in Gestalt diverser Vereinigungen und Parteien, in Form von Stammtischgerede. Oder wenn er an die Ostsee fuhr, war in Zinnowitz der Strand offiziell »judenfrei«. Davon fühlte Tucholsky sich nicht als Privatperson betroffen. Aber es stand für eine Kultur, in der er sich nicht wohlfühlte: eine Kultur der Menschenverachtung, eine Kultur der Gewalt, eine Kultur des dumpfen Spießertums, von der er befürchtete, dass sie das zivile Leben zerstören würde.

Was dann ja auch geschehen ist.

In der Tat. Tucholsky war ein äußerst klarsichtiger Mensch. Das Problem war, dass er als Resultat dieser Klarsicht am Ende keinen Platz mehr für sich auf der Welt gesehen hat. Er hat diesen Platz weder, wie Arnold Zweig, in Palästina gesehen, noch, wie andere Emigranten, in der Bewegung des »anderen Deutschland«. Er hatte eine völlig pessimistische Sicht der Zukunft. Das war nicht nur persönliche Depression. Das war auch eine völlige Enttäuschung über die Entwicklung in Deutschland und in ganz Europa.

Die Konsequenz war sein Suizid 1935.

Ob es Suizid war, lässt sich nicht eindeutig sagen. Die Diagnose bei der Leichenschau lautete »Überdosis Veronal mit Alkohol«. Ob er das in Todesabsicht eingenommen hat, wird sich nie klären lassen. Dass das aber innerhalb eines selbstzerstörerischen Lebensabschnitts geschah, das steht völlig fest.

Ihr Tucholsky-Buch ist diese Woche herausgekommen. Sie sitzen derweil schon an der nächsten Biografie eines berühmten deutsch-jüdischen Schriftstellers.

Ja, Heinrich Heine. Bei ihm werden die jüdischen Aspekte eine viel größere Rolle spielen. Natürlich war auch Heine kein gläubiger Jude. Aber er war jemand, der sich seiner Verwurzelung in der jüdischen Tradition und Geschichte bewusst war, in ganz anderer Weise als Kurt Tucholsky.

Wann kommt das Buch heraus?

Im Herbst nächsten Jahres.

Dann sprechen wir uns wieder.

Das Gespräch führte Michael Wuliger.

Rolf Hosfeld: »Tucholsky. Ein deutsches Leben«. Siedler, Berlin 2012, 320 S., 21,99 €