Die Deportation zurück nach Deutschland war für uns sehr grausam und traumatisch», berichtete Mordechai Rosman. Er war einer der Gründer der jüdischen Fluchthilfeorganisation Bricha und Organisator des Unternehmens Exodus 1947. «Aber es hat unseren Willen gestärkt, wieder nach Eretz Israel zu kommen. Wir haben uns nicht einschüchtern lassen.»

In der unmittelbaren Nachkriegszeit lebten in Deutschland rund 200.000 Schoa-Überlebende. Sie waren aus Polen, Russland und anderen osteuropäischen Ländern gekommen und hatten in den Camps für «Displaced Persons» (DPs) in Deutschland ungeduldig auf ihre Weiterreise nach Eretz Israel gewartet. Doch der jüdische Staat war noch nicht gegründet, Palästina wurde seit dem Untergang des Osmanischen Reiches von den Briten verwaltet. Da London an guten Beziehungen zu den arabischen Staaten interessiert war, sollte eine verstärkte Einreise von Juden nach Palästina unter allen Umständen verhindert werden.

Trotzdem wurden im Sommer 1947 in den DP-Lagern Transporte zusammengestellt. Zu Fuß, mit dem Zug oder mit Lastwagen machten sich die Juden auf den Weg. Wie etwa auch 60 Kinder aus dem DP Children’s Center «Jehuda Makkabi» in Bayerisch Gmain. Der damals 15-jährige David Gutman erinnert sich noch gut an den Tag seiner Abreise: «Eines frühen Morgens fuhren Armeetrucks vor, die uns fortbringen würden. Aber wohin? Das blieb ein Geheimnis!»

US-Ausflugsdampfer Das vorläufige Ziel war, wie David später erfuhr, die Region um Marseille, die kleine südfranzösische Hafenstadt Sète, wo die «Exodus» vor Anker lag. Die Jewish Agency hatte den für etwa 500 Passagiere gebauten US-Ausflugsdampfer «President Warfield» gekauft und für ihre Zwecke umgebaut.

«Das kann nicht sein, so klein, so zerbrechlich», dachte David Gutman, als er die Exodus zum ersten Mal sah. «Wie sollte dieses Schiff uns nach Eretz Israel bringen, den Weg übers Mittelmeer schaffen?» Dennoch ging David am 10. Juli 1947 an Bord der Exodus, und mit ihm Tausende: «Sie pressten 4500 Menschen in dieses Schiff, es war wie in einem Hühnerkäfig!»

Die Exodus nahm am 11. Juli 1947 Kurs auf Palästina. Obwohl das Schiff hoffnungslos überfüllt war, verhielten sich alle diszipliniert und solidarisch, wie Mordechai Rosman berichtete: «Ich für die Allgemeinheit, alle für unser Ziel, war unser Motto!» Als die Exodus das offene Meer erreicht hatte, wurde die blau-weiße Fahne mit dem Davidstern gehisst, und Tausende stimmten die Hatikwa an, das Lied der Hoffnung, das die Hymne des Staates Israel werden sollte.

Den Gesang müssten auch die Besatzungen auf den englischen Kriegsschiffen gehört haben; denn die Exodus wurde von Zerstörern der britischen Marine begleitet, die eine Anlandung in Palästina auf jeden Fall verhindern sollten. Kurz vor der Küste forderten die Briten den Kapitän der Exodus ultimativ auf, das Schiff zu stoppen. Erfolglos. Daraufhin gingen die britischen Soldaten zum Entern über und rammten die Exodus.

Mit dem Mut der Verzweiflung wehrten sich die Passagiere. Erst als Schusswaffeneinsatz angedroht wurde und es bereits Tote zu beklagen gab, kapitulierte die Exodus; das Schiff nahm Kurs auf Haifa. Im Hafen wurden die Passagiere auf drei Schiffe verfrachtet, die sie nach Frankreich zurücktransportierten. Nachdem die Juden sich geweigert hatten, dort von Bord zu gehen, entschied die Regierung in London, sie nach Deutschland zu bringen – zurück ins Land der Täter!

Konvoi Nach einer zweimonatigen Odyssee erreichte der Schiffskonvoi Anfang September 1947 den Hamburger Hafen. Dort prügelten britische Soldaten die Juden von Bord und brachten sie mit Zügen nach Lübeck. Die Fenster der Waggons waren mit Stacheldraht versperrt. Am Bahnhof standen Armeelastwagen zum Abtransport der Menschen in die nahe gelegenen Internierungslager Pöppendorf und Am Stau.

«Das Gelände war mit drei Meter hohem Stacheldraht umzäunt», erinnert sich David Gutman. «Britische Soldaten mit Maschinengewehren sicherten die Anlage.» Als die Internierten den ersten Schock überwunden hatten, bildete sich eine jüdische Lagerverwaltung, die eigene Identitätspapiere ausstellte. Den Vorsitz des Komitees übernahm Mordechai Rosman.

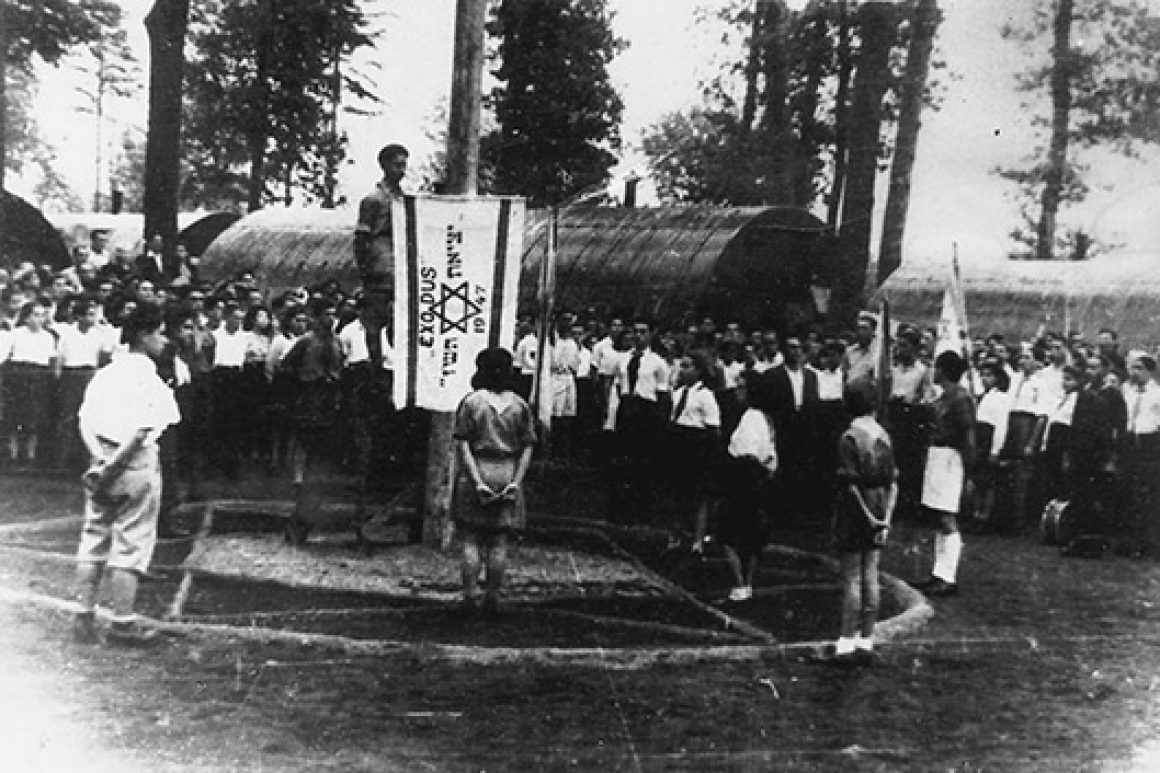

In allen DP-Camps gab es Protestkundgebungen, viele Juden traten in den Hungerstreik. Weltweit wurde das Vorgehen der Briten in der Exodus-Affäre verurteilt, es brachte das «Palästinaproblem» erneut auf die internationale politische Agenda. Das Ergebnis war, dass London erklärte, das Mandat für Palästina nicht weiter wahrnehmen zu wollen.

UN-Teilungsplan Am 29. November 1947 entschied die UN-Vollversammlung die Teilung Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Staat. Schon bevor David Ben Gurion am 14. Mai 1948 den Staat Israel proklamierte, war es gelungen, Insassen aus den Exodus-Lagern nach Palästina zu bringen.

David Gutman kam mit einem offiziellen Zertifikat der britischen Regierung bereits am 12. April 1948 im Hafen von Tel Aviv an. Mordechai Rosman erreichte Israel am Tag der Staatsgründung. Das Unternehmen Exodus 1947 trug nicht unwesentlich zur Etablierung des jüdischen Staates bei.

«Die Briten haben praktisch nichts erreicht», freute sich Mordechai Rosman noch Jahrzehnte später. Er starb 2014 im Alter vom 97 Jahren im Kibbuz Haogen. David Gutman lebt heute als emeritierter Universitätsprofessor in Haifa.