Die Pause ist gleich zu Ende, dann wird es ernst. »In fünf Minuten geht’s weiter«, ruft Samuel Goldberg, greift sich die Heißluftpistole und macht sich an die letzte Inspektion der Backstraße. Routiniert, doch mit kritischer Miene untersucht er die Stanzanlage. Er richtet das Gebläse darauf. Kein noch so kleiner Krümel darf dort kleben bleiben, wenn gleich der nächste Durchgang beginnt. Kurz reibt er den Aluminiumschwamm über eine kritische Stelle, nickt und lässt Wasser in den Mixbehälter fließen, dann setzt das Stampfen der Maschinen wieder ein.

export Es ist Ausnahmezustand im Hause Hollandia, der einzigen Mazzot-Fabrik in den Niederlanden. In Enschede, einem Städtchen an der deutschen Grenze, hat die Pessach-Produktion begonnen. Millionen von Mazzot werden eigens für Pessach gebacken. Gegessen werden sie nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Belgien, Deutschland, Frankreich und Skandinavien. Die normale Mazzot-Produktion ruht dann, und der Alltag in dem Traditionsbetrieb gehorcht vier Wochen lang eigenen Gesetzen.

Die beiden Stimmen dieser Gesetze sind Samuel Goldberg und Joseph Tucker. Goldberg, Anfang 30, ist Vorsitzender einer Antwerpener Synagoge; Tucker, etwa doppelt so alt, lehrt an einer Jeschiwa in Jerusalem. Die beiden Maschgichim sind vom Amsterdamer Oberrabbinat in die Fabrik entsandt worden. Mit weißen Kitteln und Bartschutz sind sie die Personifizierung des Ausnahmezustands. Ihre Mission: Sicherstellen, dass alles gemäß der Kaschrut abläuft.

Länger als 18 Minuten darf der Teig nicht stehen, sonst geht er auf. Das ist Standard, doch vor Pessach bekommt die religiöse Vorschrift eine neue Dimension. »Alle 55 Minuten machen wir die Maschinen sauber«, erläutert Joseph Tucker, der in diesem Jahr zum zwanzigsten Mal nach Enschede gekommen ist. »Und alle zwei Stunden gibt es eine längere Pause für eine gründliche Reinigung.« Ein kleiner Krümel könnte die Backstraße verunreinigen.

Chametz Goldberg, trotz seines jungen Alters auch schon zum dreizehnten Mal dabei, bringt es auf den Punkt: »Die Sache ist klar: Entweder die Menschen essen Mazzot oder Chametz.« Goldberg sagt, am ersten Tag seien sie überhaupt nicht zum Essen gekommen, so beschäftigt waren sie und die Mitarbeiter von Hollandia.

Heute ist der vierte Tag, eine Panne gab es noch nicht. Die Beats aus dem Radio vermischen sich mit den Maschinengeräuschen. Goldberg sieht dem bauchigen Eimer nach, in dem 40 Kilo Mehl und 13 Liter Wasser eine Masse bilden. In einem Fahrstuhl fährt er nach oben zum Beginn der Anlage und steigt die vier Stufen empor, um zu sehen, wie der Teig zäh und dick aufs Band fällt.

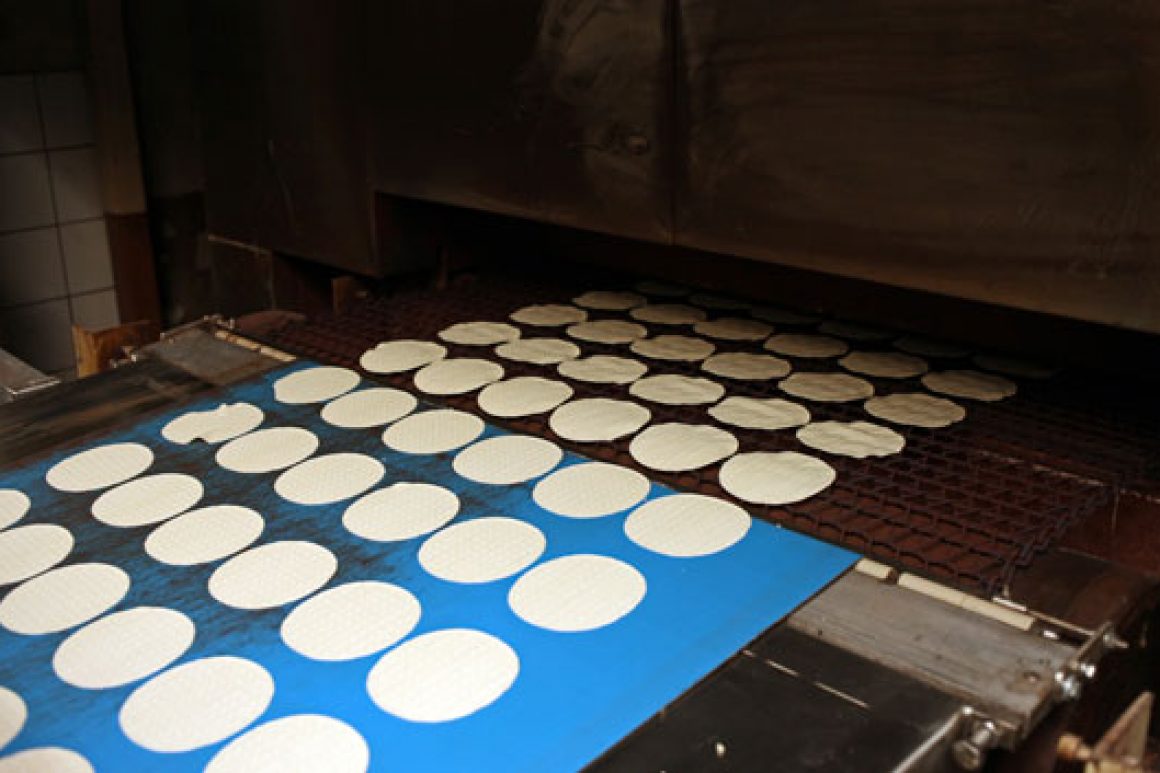

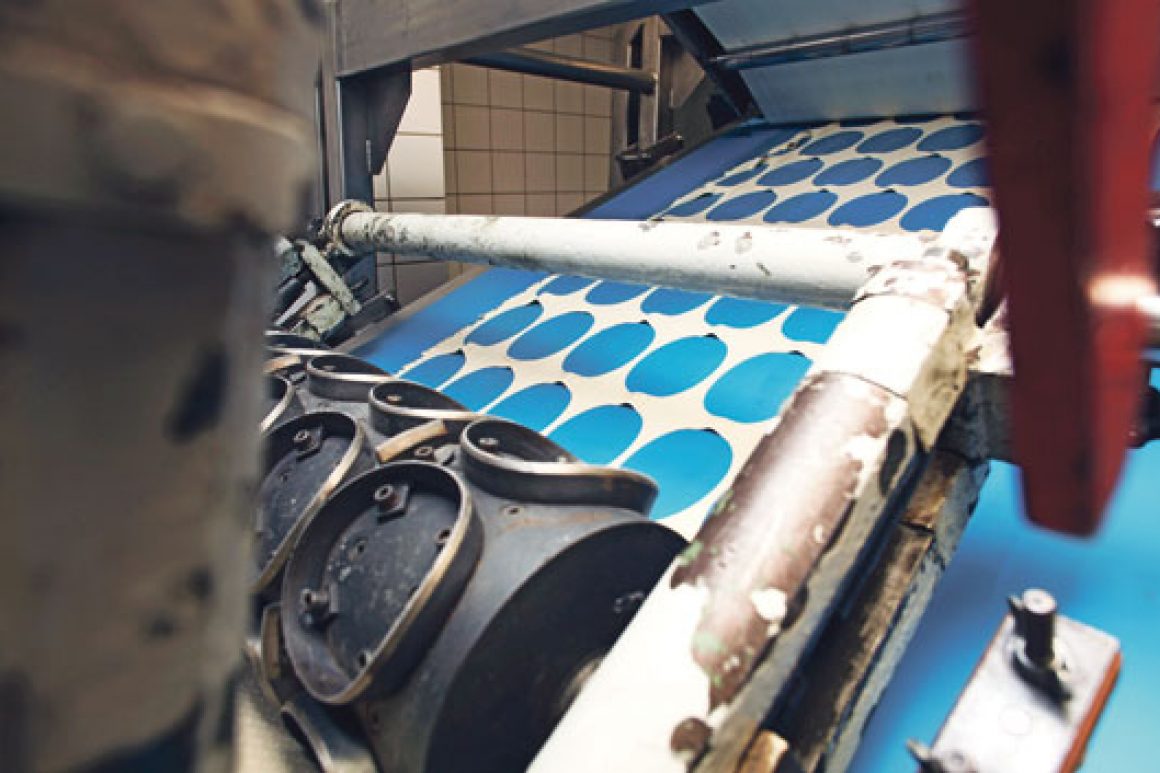

Drei Doppelwalzen bringen ihn auf das Format eines hauchdünnen Viertelzentimeters. Es folgt das gusseiserne Herzstück der Backstraße, die Stanzanlage, die schon seit Betriebsgründung 1933 benutzt wird und, wie jeder hier weiß, noch nie kaputt war. Dahinter fahren die runden Fladen in Sechserreihen weiter in den Ofen, während die Teigabfälle eine Etage höher zurücklaufen. 441 Grad zeigt die Anzeige am Ofen, eine Hitze, die den Mazzot alle Feuchtigkeit entzieht und ihnen ihre charakteristische Maserung verpasst. Ein gigantischer Greifarm saugt sie anschließend an und dreht sie um 90 Grad auf ein anderes Band, wo sie der Verpackung entgegenrollen.

Humor Mit der Technik sind die Maschgichim hochzufrieden – »mit der Hygiene und den Mitarbeitern auch«, sagt Samuel Goldberg. Der Umgang untereinander ist freundschaftlich, man zieht sich auf, wie Arbeitskollegen das tun. Dass Goldberg viel Zeit dem Studium heiliger Schriften widmet, weiß die Belegschaft. Doch das hält niemanden davon ab, dem Gemeindevorsitzenden eine fröhliche Frage zuzuwerfen, als er im Kontrollraum der Backstube vor einem Computerbildschirm sitzt: »Samy, guckst du wieder Pornos?« Goldberg lächelt. Gequält sieht er dabei nicht aus.

Vielleicht ist es das Wesen dieses Verhältnisses, dass die Rollen nur auf dem Papier bestehen. Das Personal macht sauber, und die rabbinischen Aufseher kontrollieren, so ist es vorgesehen. Doch in der Praxis greifen die Maschgichim ständig selbst zu Bürste und Schwamm. »Das ist besser fürs Teamwork«, sagt Goldberg. Im Gegenzug beschwert sich niemand, dass die Arbeitszeiten ganz anders sind als sonst. »Von Montag bis Donnerstag arbeiten wir länger. Dafür machen wir Freitagmittag Schluss«, sagt Michel Meis, der technische Leiter der Fabrik. Er weiß, wovon er spricht. Früher arbeitete er in einem koscheren Schlachthof.

Joseph Tucker, auch in Israel schon in gleicher Funktion für das Oberrabbinat tätig, nickt anerkennend: »Diese Mazzen gehören zu den besten der Welt.« Eine Etage höher hört man das gern. Zumal der jährliche Ausnahmezustand für Udo Karsemeijer und Pieter Heijs, die Direktoren, zuerst einiger Gewöhnung bedurfte, denn beide sind keine Juden. 2004 kauften sie ihrem Vorgänger Herjo Woudstra die Fabrik ab, die davor drei Generationen in Familienbesitz war.

umsatz Für Woudstra, der 2011 starb, war das keine leichte Entscheidung. Können zwei Nichtjuden die einzige Mazzenfabrik des Landes übernehmen? »Wir fuhren zusammen zum Oberrabbinat nach Amsterdam«, erinnert sich Udo Karsemeijer. Dort befand man den Plan für gut. Und Woudstra vertraute ihnen: »Er wusste, dass wir hier nicht alles über Bord werfen werden.« Wirtschaftlich gesehen, sagt Heijs, seien die Pessach-Mazzot »vollkommen unbedeutend«. Sie machen gerade einmal fünf bis sechs Prozent der Jahresproduktion aus. Die aufwendige Reinigung zuvor und die langen Pausen stehen kaum im Verhältnis zum relativ geringen Umsatz.

Doch stand für die Direktoren außer Frage, an dem festzuhalten, was sie »die Seele des Betriebes« oder »unser Aushängeschild« nennen. Also beantragten sie beim Oberrabbinat einen Aufseher. »Aber wir bekamen zwei!«, sagt Karsemeijer und lacht. »Das heißt: doppelte Kosten für Gehalt und Hotel.« Nicht umsonst kosten Pessach-Mazzot beinahe doppelt so viel wie die Standardvariante. Letztere hat in den Niederlanden das ganze Jahr Saison. »Wir sind das einzige Land, in dem die nichtjüdische Bevölkerung mehr Mazzen isst als die Juden«, so der Direktor. »Menschen, die abnehmen wollen, mögen sie pur, Kinder mit Käse oder Saucen, und in calvinistischen Kreisen gehören sie zu Ostern dazu.«

Keiner der beiden Direktoren kannte sich zuvor mit dem Judentum aus. Die Kaschrutregeln schienen ihnen undeutlich, »oder wir hatten das Gefühl, sie änderten sich ständig«, erinnert sich Heijs und lacht. So hätte die Feinabstimmung am Anfang einige Zeit gebraucht. »Aber das Verhältnis war immer freundschaftlich«, sagt er.

Tucker und Goldberg ist ihr Gastspiel in Enschede eine lieb gewordene Routine. »Wir freuen uns, hierherzukommen«, sagt der junge Maschgiach. Und der alte lächelt, als er von seinen Talmudschülern in Jerusalem erzählt. »Schon nach Sukkot fragen sie mich, wann ich wieder zum Backen fahre.«

Weil die Schichten lang sind, wechseln sich die beiden ab. Wenn Tucker pausiert, übersetzt er Bücher über die Kaschrut ins Englische. Oder er nimmt die Gehhilfe, die er seit seiner Hüftoperation braucht, und begibt sich in eine einsame Ecke, um seine Gebete zu verrichten.

vorräte Es ist Nachmittag geworden. Später, wenn die Sonne untergegangen ist, wird einer der Aufseher den grünen Knopf an der Wand drücken, um die Wassertanks auf dem Speicher wieder aufzufüllen. Für die letzten Stunden der Schicht aber wird noch ein neuer Mehlsack gebraucht. Also steigt Samuel Goldberg eine lange Treppe hinauf in den Vorratsraum unterm Dach. Begleitet wird er von Produktionschef Ronny Hendriks und Michel Meis, dem technischen Leiter. »Okay, Rabbi, jetzt kommt harte Arbeit«, frotzeln sie.

Goldberg grinst. 750 Kilo, sagt die Aufschrift unter dem Kaschrutlabel. Zu dritt befestigen sie einen der riesigen weißen Säcke am Haken, und unter den Anfeuerungsrufen seiner zeitweiligen Kollegen hängt sich der Gemeindevorsitzende in die Kette und zieht und zieht, bis der Sack über dem dafür vorgesehenen Behälter hängt.

Goldberg wirft einen Blick über den halbdunklen Speicher. Anfang der Woche standen hier noch 46 Säcke. 35.000 Kilo Mehl. Er weiß, das ergibt dasselbe Gewicht an Mazzot. Aufmunternd klopfen ihm Hendriks und Meis auf die Schulter. »Noch 30 Säcke, Samy, dann kannst du nach Hause.«

www.hollandiamatzes.nl/de