Für viele kam der Friedensnobelpreis für die EU überraschend, Bulgariens früheren Außenminister Solomon Passy brachte er auf eine Idee: Die nunmehr zu Nominierungen berechtigte EU möge Bulgarien für den Friedensnobelpreis vorschlagen, als Anerkennung dafür, dass es vor 70 Jahren seine Juden vor der Deportation in die faschistischen Vernichtungslager bewahrte. »Die Rettung der bulgarischen Juden ist ein einzigartiger Fakt, der nicht genügend bekannt ist«, begründet Passy seinen Vorschlag.

Tatsächlich gilt Bulgarien als einziges Land in Europa, dessen jüdische Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg größer war als davor. Die Frage aber, wie es dazu kam, dass die rund 48.000 jüdischen Bulgaren im Frühjahr 1943 nicht deportiert wurden, ist heute mehr denn je Gegenstand kontroverser Diskussionen.

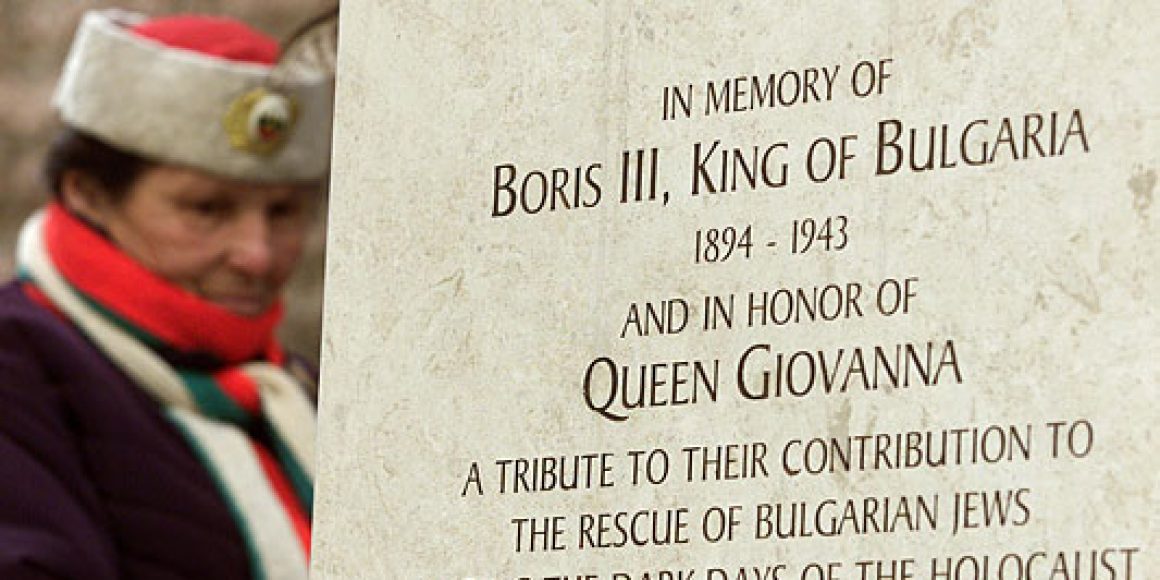

versionen Verdankten die Juden ihr Überleben etwa der Fürsprache orthodoxer Kirchenfürsten oder dem mutigen Einsatz von Persönlichkeiten wie dem stellvertretenden Parlamentspräsidenten Dimitar Peschev, der in der Bulgarischen Volksversammlung gegen die drohende Verschleppung der bulgarischen Juden protestierte? Oder führten Solidaritätsbekundungen vieler Bulgaren dazu, dass Zar Boris III. und das Kabinett Filov die mit dem Bündnispartner Nazideutschland vereinbarte Deportation der Juden nicht zuließ? All diese Versionen haben ihre Anhänger und Gegner, eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte, die Fakten von Mythen zu unterscheiden vermag, steht aber noch aus.

Würde die EU Passys Vorschlag aufgreifen und Bulgarien für den Nobelpreis nominieren, dürfte dies die historische Auseinandersetzung um das Thema im Land weiter entfachen, vermutlich aber auch den Unmut von Bulgariens Nachbarn Mazedonien und Griechenland erregen. Denn auch wenn die Juden aus dem sogenannten bulgarischen »Altreich« überlebten, kamen doch die Juden in den seit April 1941 von Bulgarien besetzten Gebieten Vardar-Mazedonien und Ägäisch-Thrakien fast alle in der Schoa ums Leben. Mehr als 11.000 Juden aus Bulgariens »neuen Gebieten« wurden mit Zügen nach Treblinka verbracht und in den Gaskammern ermordet.

Thrakien Inwiefern Bulgarien dafür Verantwortung trägt, ist umstritten. Im Frühjahr 2012 erschienen zwei historische Studien, die die Extreme der Interpretationsbreite der Geschehnisse um die Deportation der mazedonischen und thrakischen Juden markieren. Der Demograf Spass Taschev stützt in seinem Buch Die Deportation der Juden aus Vardar-Mazedonien und vom Weißen Meer. Fakten und Mythen die bisher in Bulgarien dominierende Sichtweise. Demnach habe der bulgarische Staat in Mazedonien und Thrakien nur begrenzte Souveränität gehabt und deshalb die von den Deutschen organisierte Festnahme und Deportation der Juden nicht verhindern können.

Dies bestreitet der Wirtschaftshistoriker Rumen Avramov in seinem Buch Rettung und Fall. Mikroökonomie des staatlichen Antisemitismus in Bulgarien 1940–1944. Er behauptet eine klare Mittäterschaft bulgarischer Soldaten und Beamter an der Deportation der Juden aus den »neuen Gebieten« und hält die bulgarischen Machthaber für mitschuldig am Holocaust.

Mazedonien Wie heikel das Thema für die bilateralen Beziehungen Bulgariens und Mazedoniens ist, hat sich zuletzt an dem Streit um den im September 2012 herausgekommenen Film Die dritte Halbzeit des mazedonischen Regisseurs Darko Mitrewski gezeigt. Anhand des Schicksals der Fußballmannschaft »Makedonia« und ihres jüdischen Trainers thematisiert Mitrewski die Zeit der bulgarischen Besatzung Mazedoniens und die Deportation der mazedonischen Juden. Obwohl sie den Film noch gar nicht gesehen haben konnten, protestierten bulgarische EU-Parlamentarier bereits im Oktober 2011 fraktionsübergreifend gegen ihn. Er manipuliere Balkangeschichte und säe Hass, schrieben sie in einem Brief an EU-Erweiterungs-Kommissar Stefan Füle.

Der Streit um den Film veranlasste das Bulgarische Helsinki-Komitee, im Oktober 2012 in Sofia eine Konferenz mit dem Titel »Erkennen wir unsere Vergangenheit an« zu veranstalten. Bulgarische Nationalisten hielten sie für ein Element »einer im Ganzen gut geplanten anti-bulgarischen Kampagne Mazedoniens«. Obwohl bei der Konferenz ausdrücklich auch das fatale Schick- sal der mazedonischen und thrakischen Juden Thema war, erwähnte die bulgarische Parlamentspräsidentin Tsetska Tsatscheva diese in ihrer Grußbotschaft mit keinem Wort. Sie beschränkte sich darauf, »die Rettung der bulgarischen Juden« als »mächtiges Beispiel des Triumphs von Humanismus und Toleranz« zu loben.

verantwortung Zusammen mit Rumen Avramov bereitet die Historikerin Nadia Danova derzeit die Herausgabe eines Sammelbands mit Dokumenten staatlicher Institutionen vor, darunter auch Akten aus dem Archiv des bulgarischen »Kommissars für Judenfragen« Alexander Belev. »Die zu veröffentlichenden Dokumente werden ein neues Licht auf die Deportation der mazedonischen und thrakischen Juden werfen«, glaubt sie. Mit Avramov teilt Danova die Überzeugung, der bulgarische Staat trage Verantwortung für das Schicksal der Juden in den von Sofia okkupierten Gebieten. »Dies ist ein Teil unserer Geschichte, den wir als solchen annehmen müssen«, sagt Nadia Danova. Die Publikation der Akten, so hofft sie, werde dazu beitragen, dass historische Aufklärung an die Stelle des nationalen Stereotyps von der »ewigen Toleranz der Bulgaren« treten wird.

Mitte Februar hat sich auch »Schalom«, die Vereinigung der 6000 Juden in Bulgarien, mit dem Appell an die Regierung zu Wort gemeldet, der bulgarische Staat solle die moralische Verantwortung für das Schicksal der Juden aus Mazedonien und Thrakien übernehmen: »Schuld an den Deportationen der Juden aus diesen Gebieten tragen die Deutschen zusammen mit der pro-nazistischen bulgarischen Regierung und dem ausbleibenden Widerstand der lokalen Bevölkerung«, heißt es in dem offenen Brief von »Schalom«. Bereits Anfang Februar informierten bulgarische Filmemacher, ein an die Rettung der bulgarischen Juden erinnerndes Denkmal in Tel Aviv sei geschändet worden.