Anbei erlauben wir uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir auch auf das bevorstehende Pessachfest Mazzen und alle anderen Pessachartikel liefern. Die prompte Ausführung Ihres Auftrages zu den möglichst billigen Preisen werden wir uns angelegen sein lassen.»

Ein solches Angebot könnte man in diesen Wochen per Mail oder SMS bekommen haben – wäre da nicht die antiquierte Sprache, die etwas stutzig macht. Und tatsächlich: Diese Sätze stammen nicht aus unseren Tagen, sondern man liest sie auf einer Postkarte aus dem Jahr 1885. Als Absender steht da: «Samuel Daniel Guggenheim, Mazzenbäcker in Lengnau».

Samuel Guggenheim verschickte auch Feiertagsgrüße zu anderen Gelegenheiten, etwa gute Wünsche zu Rosch Haschana an offensichtlich langjährige Kunden im In- und Ausland.

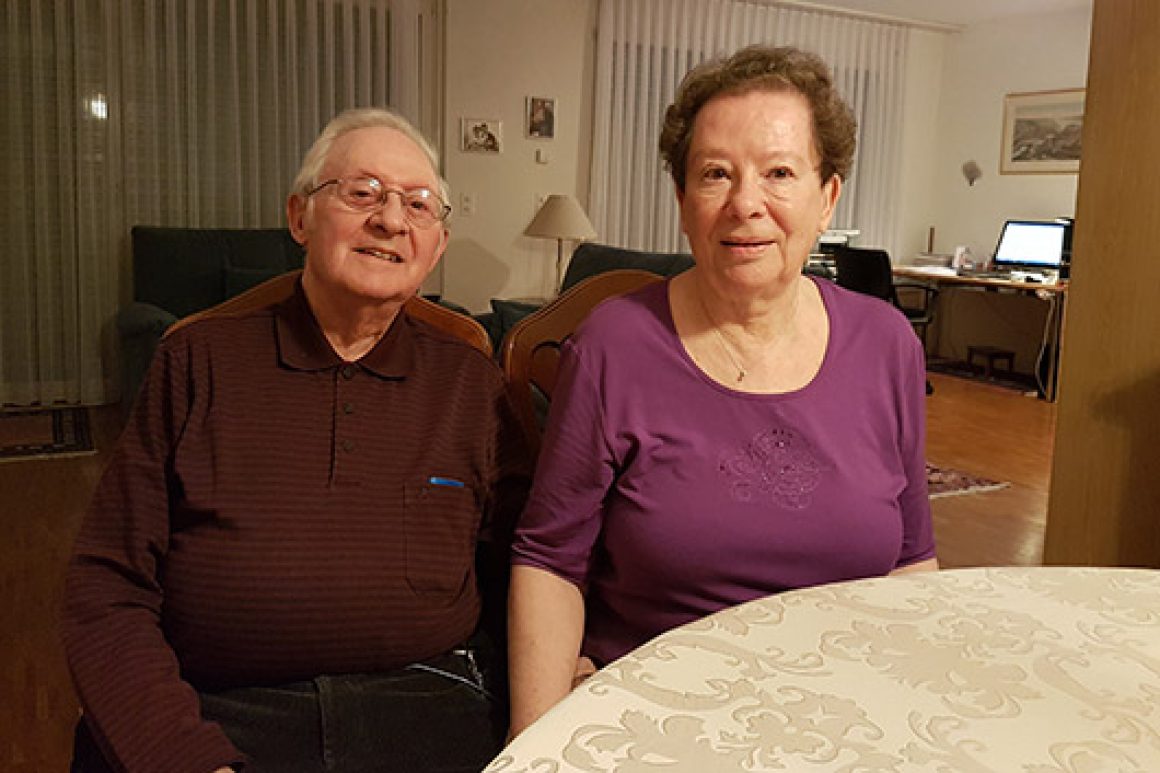

«Judendörfer» Dass solche und andere Perlen jüdisch-schweizerischer Geschichte möglicherweise bald einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, ist dem Zürcher Ehepaar Heinz und Nelly Marksitzer zu verdanken. Der heute 85-jährige Marksitzer ist der Urenkel jenes Samuel Guggenheim, der von 1829 bis 1910 in Lengnau, einem der beiden ehemaligen sogenannten Judendörfer im Schweizer Kanton Aargau lebte.

Diese wertvollen Funde bestehen neben Post- und Ansichtskarten mit Bestellangeboten für Mazzot, die Guggenheim im gesamten deutschsprachigen Raum herumschickte, auch noch aus wertvollen jüdischen Kultgegenständen, zum Beispiel einer Sederschüssel aus Zinn oder einem Toramantel. Wie das Ehepaar Marksitzer sie gefunden hat, ist eine spannende Geschichte.

Nach dem Tod des Mazzebäckers Guggenheim kurz vor dem Ersten Weltkrieg war niemand bereit, seine lukrative, aber anstrengende Tätigkeit weiter auszuüben. Guggenheim und seine Frau Adele hatten nur eine Tochter, die zu damaliger Zeit dafür nicht infrage kam. So blieb die Mazzenbäckerei in Lengnau unbenutzt und verfiel im Laufe der Zeit. Und in den 80er-Jahren, nach dem Tod eines noch im Dorf wohnenden Onkels, entschlossen sich die Marksitzers schweren Herzens, das Haus vollständig zu räumen.

«Das war alles andere als eine leichte Aufgabe», erzählt die 77-jährige Nelly Marksitzer, «denn das Haus war kaum mehr begehbar, im Dachgeschoss waren jahrelang Tauben ein- und ausgeflogen, alles war voller Vogelkot und Fliegendreck – keine angenehme Arbeit.»

So versuchte das Ehepaar, das Ganze so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, was auch gelang. Eine große Kiste mit «Papieren» nahmen sie nach Zürich mit, wo sie irgendwo in ihrer Wohnung landete und man sie vergaß.

Erst durch einen Zeitungsartikel über die ehemalige Mazzenbäckerei wurden die Marksitzers vor einem Jahr wieder auf ihren Besitz aufmerksam.

Gedenkstätte Inzwischen allerdings existiert auch das Haus, ein wichtiges Denkmal jüdischer Geschichte in dem Aargauer Dorf, nicht mehr. Nachdem sich eine Erbengemeinschaft nicht hatte einigen können und gewisse Pläne für eine Art Gedenkstätte oder Museum in dem Ort sich zerschlagen hatten, wurde das Haus 2013 abgerissen und durch ein Wohnhaus ersetzt. Dabei war das genau 200 Jahre zuvor erbaute Haus nicht nur eine Mazzenbäckerei gewesen, sondern auch ein Versammlungslokal der jüdischen Gemeinde. Im Keller des Gebäudes hatte man einige Jahre lang sogar eine Mikwe betrieben.

Nun erst wurde dem Ehepaar bewusst, dass es offenbar auf einem kleinen Schatz gesessen hatte, ohne es zu wissen. Anhand der Postkarten und einiger Zeitungsausschnitte aus jenen Jahren vor dem Ersten Weltkrieg lässt sich rekonstruieren, wie sich das Landjudentum gerade vor Pessach organisierte. So lässt sich etwa die Aufregung erahnen, die geherrscht haben muss, als ein Rabbiner aus der Gegend die Guggenheimschen Mazzot wenige Tage vor Pessach aus unerfindlichen Gründen für «nicht koscher le-Pessach» erklärte.

Ob jener Vorfall dann doch zu einem guten Ende führte, wissen die Marksitzers nicht. Sie möchten ihren Besitz auf jeden Fall dem Aargauer Staatsarchiv oder dem Projekt «Doppeltür» übergeben (vgl. Jüdische Allgemeine vom 2. Februar). «Wichtig ist uns, dass etwas Sinnvolles damit gemacht wird», sagt Nelly Marksitzer.