Als Sonja Grudka-Silberstein zu Beginn dieses Jahres mit 91 Jahren verstarb, war bei ihrer Beerdigung in Tel Aviv die Anteilnahme sehr groß. Die Holocaust-Überlebende wurde 1928 im polnischen Sokolow, einem kleinen Dorf 80 Kilometer östlich von Warschau, geboren. Seit ihrer Ankunft 1947 im britischen Mandatsgebiet Palästina lebte sie in der »Weißen Stadt«.

Als der Rabbiner das Totengebet sprach, trat plötzlich ein etwas älterer, asiatisch aussehender Mann an das Grab und zollte der Verstorbenen seinen Respekt. Dies sorgte für viele verwunderte Blicke unter den Anwesenden.

HITLER-STALIN-PAKT Die mysteriöse Person hieß Abai Mussabajew und kam aus Kasachstan, um an der Zeremonie teilzunehmen. Sonja hatte Abai während des Zweiten Weltkriegs in seinem Heimatland kennen- und lieben gelernt. Als sie 13 Jahre alt war, floh sie mit ihrer Familie in die asiatische Steppe und überlebte dort mit weiteren Tausenden polnischen Juden den Holocaust.

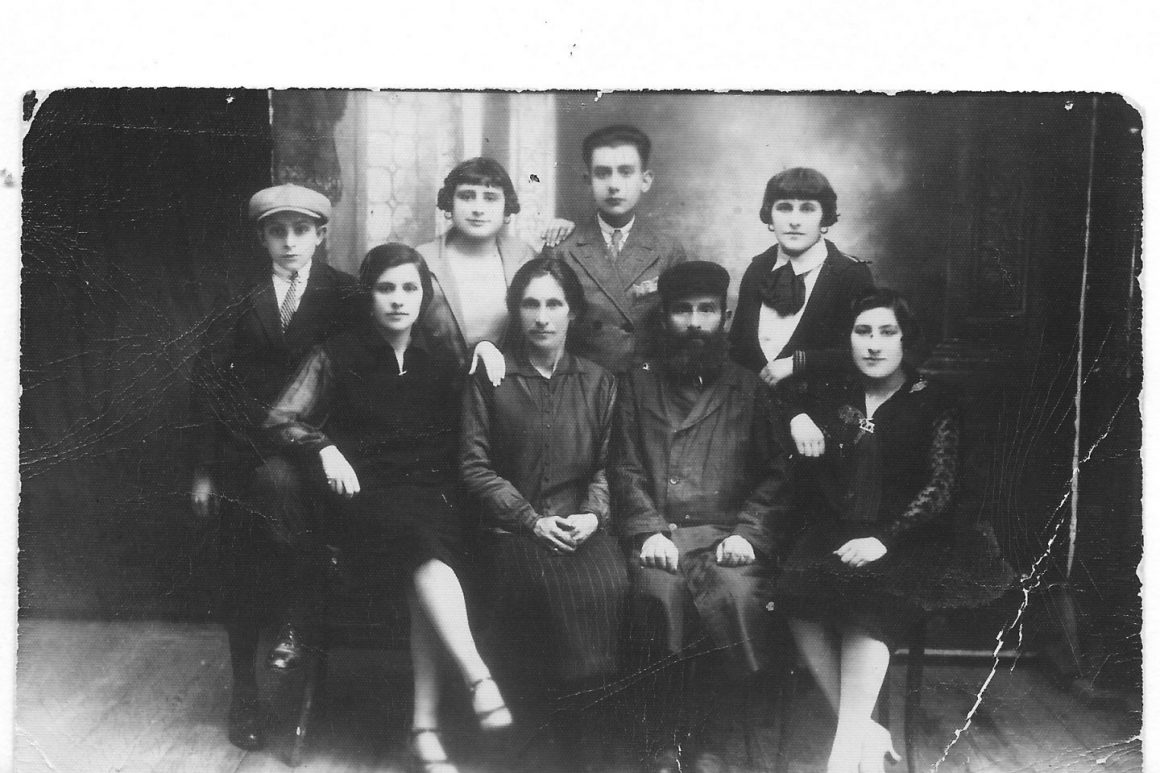

Sonja entstammte einer religiösen jüdischen Familie und wuchs mit ihren zwei Brüdern Zvi und Chaim Grudka in Sokolow auf. Ihr Vater Israel war der stadtbekannte Schuhmacher. »Das Leben dort war einfach und die Beziehungen zu den Nichtjuden unterschiedlich«, erzählt Zvi. Trotzdem erinnert sich der inzwischen 94-Jährige nicht so gerne daran. »In Polen herrschte ein starker Antisemitismus, der allgegenwärtig war.«

Die »asiatische Erfahrung« war für die Flüchtlinge nicht einfach.

Nach dem Hitler-Stalin-Pakt und dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 flohen knapp 300.000 Juden aus den westlichen in die östlichen Regionen des Landes. Mit dem »Unternehmen Barbarossa« im Sommer 1941 – dem Angriff Nazideutschlands auf die Sowjetunion – und der dadurch kompletten Besatzung Polens schien das Schicksal des Landes besiegelt zu sein. Wieder waren Tausende Menschen vor den Nazis auf der Flucht, davon ein Großteil in Richtung Asien.

»Als die Juden Sokolow verließen, versammelte sich das ganze Dorf auf dem Marktplatz. Sie warfen Steine, bespuckten uns und schrien Parolen wie ›Juden nach Palästina‹«, erzählt Zvi verbittert. »Natürlich gab es auch Polen, mit denen wir befreundet waren und die uns halfen, doch ein großer Teil kollaborierte sogar später mit den Nazis.«

Ungefähr 1,1 Millionen Polen, darunter über 250.000 Juden, flohen oder wurden von der Roten Armee tief in die damalige Sowjetunion, bis nach Zentralasien – nach Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadschikistan – deportiert, darunter auch die Familie Grudka, die in Kasachstan landete.

Die »asiatische Erfahrung« war für die Flüchtlinge alles andere als einfach, und ungefähr zehn Prozent sollten es nicht überleben. Die meisten polnischen Juden waren die schwierigen Lebensbedingungen in Kasachstan nicht gewohnt, insbesondere das extreme Klima mit seinem harten Winter und heißen Sommer. Aber auch schwere Epidemien, insbesondere Typhus und Malaria, setzten ihnen zu, sowie der tägliche Kampf gegen Läuse.

»Obwohl es Arbeit gab – etwa in der sowjetischen Rüstungsindustrie –, reichte die Bezahlung nicht aus, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen, vor allem, wenn einige Familienmitglieder kein Einkommen erzielten«, sagt Zvi. »Es war zwar nicht das Paradies, doch wir sind dankbar, dass wir dadurch die Nazibarbarei überlebt haben. Die Menschen waren gastfreundlich, und anders als in Polen spürten wir in Kasachstan keinen Antisemitismus.«

Tatsächlich gibt es keine Berichte von judenfeindlichen Übergriffen der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung. Sie hatten nichts gegen Juden, hassten nur die russischen Besatzer.

KULTUR Sonja Grudka war von der asiatischen Steppe und der Kultur begeistert, und diese Liebe blieb bis zu ihrem Tod. »Kasachstan ist schön«, erzählte sie zeitlebens. »Die Berge und vor allem die Herzlichkeit der Menschen.«

Im muslimischen Kasachstan erlebten die Grudkas keinen Antisemitismus.

Da die Juden Schwierigkeiten hatten, unter den Sowjets ihre religiöse Kultur aufrechtzuerhalten, bekamen sie Hilfe von den Kasachen. Als Muslime hatten sie Respekt vor der jüdischen Religion, wie die Familie von Abai Mussabajew. »Sie waren wunderbare Menschen«, schwärmte Sonja.

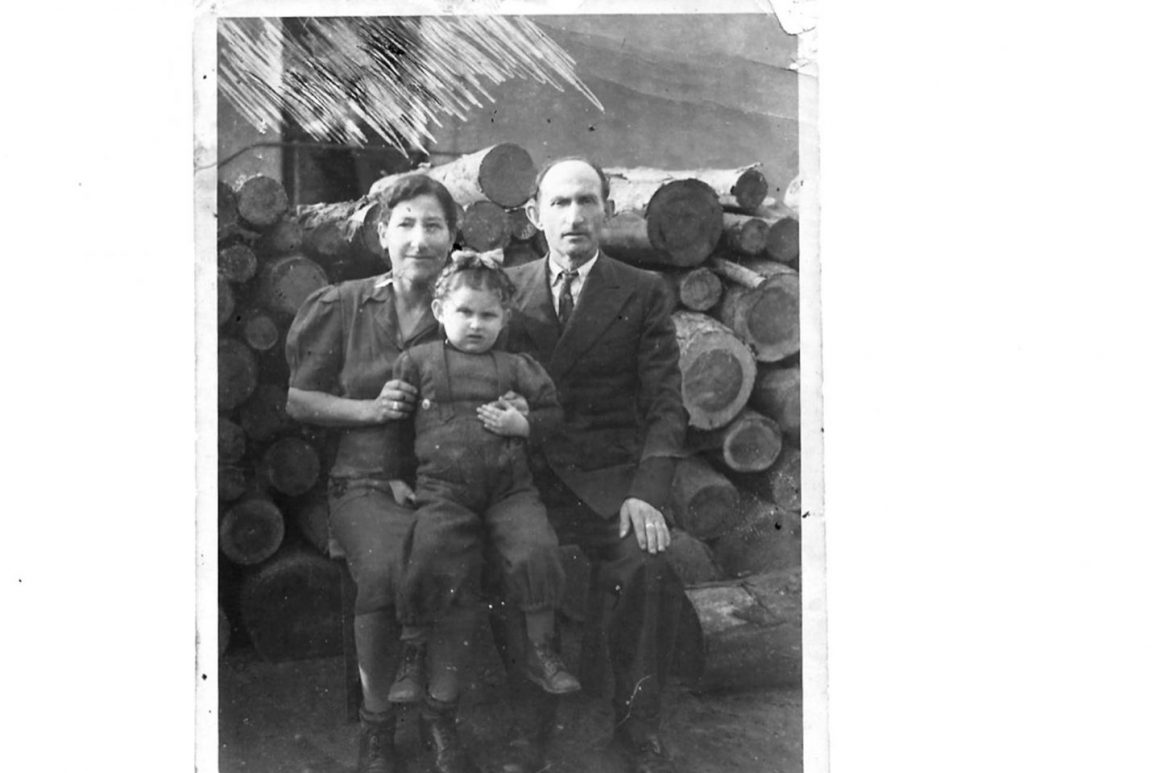

»Sie hatten selbst nicht viel und teilten ihr Essen mit uns. Außerdem sammelten sie Milch für meine kleine Schwester Haya, die in Kasachstan geboren wurde.« Weiter erzählte sie: »Abai brachte mir das Reiten auf Pferden bei und das Spielen auf der Dombra, ein weit verbreitetes Zupfinstrument.«

PALÄSTINA Mit der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Trotzdem blieben viele Juden noch in der Sowjetunion. Die meisten von ihnen – darunter auch die Grudkas – kehrten erst zu Beginn des Jahres 1946 nach Polen zurück. Nachdem sich in Zentralasien schon Geschichten über das Ausmaß des Holocaust verbreitet hatten, konnten sich die Überlebenden selbst ein Bild von der Verwüstung Polens machen. »In unserer alten Heimat waren wir nicht willkommen«, erzählt Zvi. »Der Antisemitismus war trotz des Holocaust nicht ausgestorben.« Tatsächlich gab es nach Kriegsende dort weitere Pogrome an Juden mit bis zu 2000 Toten.

Ab 1946 kamen mehr als 150 jüdische Sondergesandte aus Palästina nach Polen, um die Schoa-Überlebenden in die Displaced-Persons-Lager der US-Armee nach Deutschland, Österreich oder Italien zu lotsen. »Unsere Familie landete in Frankfurt«, sagt Zvi. »Wir hätten in Deutschland bleiben können, doch für unseren Vater gab es nur die Auswanderung ins Heilige Land, und nach einer Odyssee erreichten wir über Süditalien im Sommer 1947 unser Ziel.«

Vergeblich versuchte Sonja, Kontakt zu Abai aufzunehmen. Erst mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Unabhängigkeit Kasachstans am 16. Dezember 1991 war dies möglich, und zu Beginn des neuen Jahrtausends war die Wiedervereinigung perfekt. Beide hatten inzwischen Familien gegründet und waren schon im hohen Alter, doch die Vertrautheit und Freundschaft war allgegenwärtig. Auf die Frage, was Kasachstan für sie bedeute, antwortete Sonja stets augenzwinkernd: »Das ist wie mit der ersten Liebe. Die vergisst man nie.«