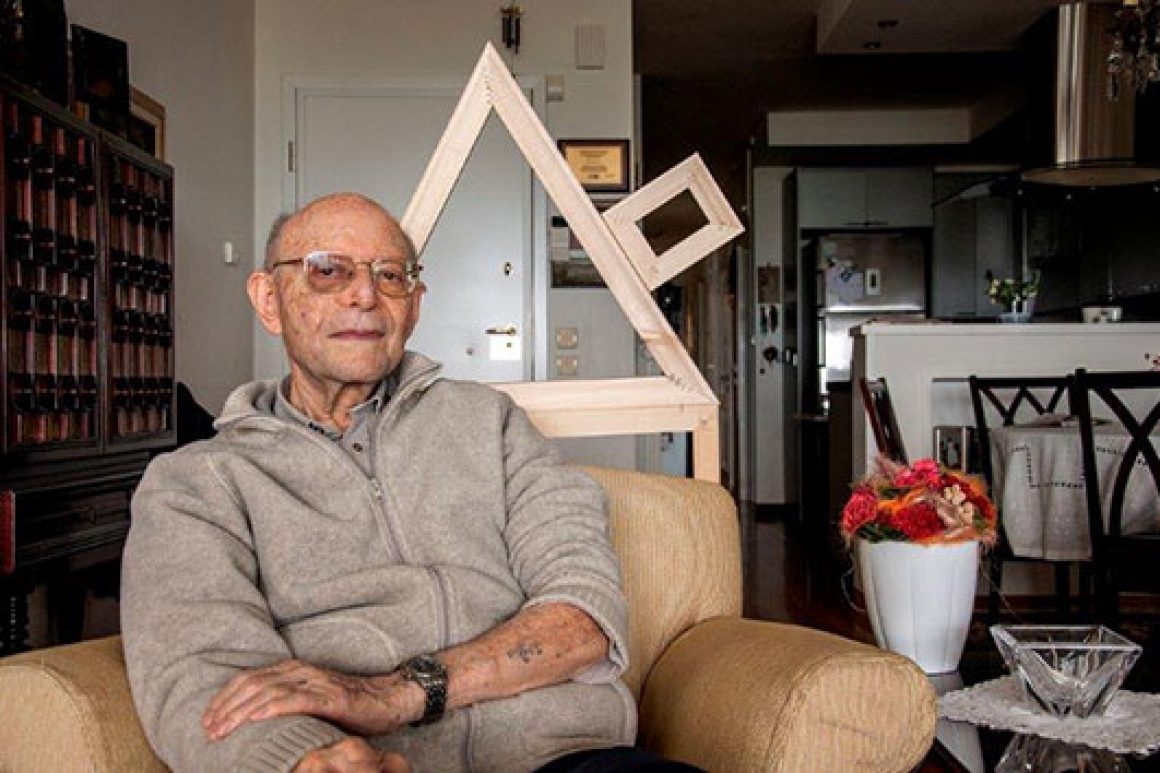

Heinz Kounio aus Thessaloniki sitzt in einem großen, weißen Sessel. Neben ihm, auf einem kleinen Glastisch, steht eine Vase mit einem bunten Strauß Blumen darin. Im Hintergrund öffnet sich die moderne Küche. Heinz Kounio hat die Ärmel seiner Trainingsjacke lässig hochgekrempelt. Beim genaueren, zweiten Blick auf das Foto, das die griechische Künstlerin Artemis Alcalay von Kounio gemacht hat, erkennt man noch viel mehr. Die eintätowierte Nummer auf seinem linken Arm dokumentiert das. Heinz Kounio war Häftling in Auschwitz.

Aber da ist noch etwas. Das seltsam anmutende Modell eines kleinen Hauses lehnt da ziemlich prominent hinter Kounios’ Rücken. Was hat das zu bedeuten? »Wer seine Heimat verlassen muss, weil dort Krieg herrscht, weil er flüchten muss oder deportiert wird, der verliert immer als Erstes sein Haus. Diese Symbolik des Hauses wird in allen Kulturen verstanden. Und deshalb sind auf allen meinen Fotos in dieser Serie die Häuser zu sehen«, löst Alcalay dieses Rätsel.

fotoprojekt Seit nunmehr fünf Jahren fotografiert die Athener Künstlerin Schoa-Überlebende aus Griechenland. Angefangen hat sie in ihrer eigenen Familie. Die Alcalays, Nachkommen der im 15. Jahrhundert aus Spanien nach Griechenland geflüchteten Sefarden, haben selbst zahllose Opfer während der deutschen Besatzungszeit zu beklagen. Drei Jahre lang, von 1941 bis 1944, wüteten die deutschen Okkupanten in Hellas und deportierten über 58.000 griechische Juden.

Die meisten, rund 46.000, wohnten in der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki. Dort wurde sie in Züge gesteckt und durch halb Europa deportiert. Fast immer hieß die Endstation Auschwitz. Alcalays Großvater war einer von ihnen. Er kam am 24. März 1944 in Auschwitz um. Heute leben in Griechenland noch circa 5000 Juden.

»Eine Erzählung ohne Worte« nennt die 60-jährige Künstlerin ihr dokumentarisches Fotoprojekt. Ihre Protagonisten findet sie über die kleine jüdische Community in Griechenland, über Freunde und Bekannte. »Das hatte sich schnell herumgesprochen. Jede jüdische Familie in Griechenland hat ja jemanden, der in der deutschen Besatzungszeit deportiert und ermordet wurde. Aber jede Familie hat auch ein Mitglied, das diese Zeit überlebt hat«, berichtet Alcalay. Diese Überlebenden, heute sind sie zwischen 84 und 104 Jahre alt, wohnen in ganz Griechenland verstreut. Auf der Insel Korfu zum Beispiel, in Athen, in Alcalays Geburtsstadt Ioannina, in Thessaloniki oder anderswo.

zoll Aber nicht nur in Hellas. Viele hat es nach dem Kriegsende 1945 in die weite Welt gezogen. In andere europäische Länder (außer nach Deutschland), nach Südafrika, ins heutige Israel, nach Brasilien und Argentinien. Alcalays Reisen werden länger, aufwendiger und teurer. Denn wann immer sie an die Türen der weit verstreuten griechischen Schoa-Überlebenden klopft, hat sie eine kleine Auswahl ihrer selbst entworfenen Hausmodelle unter dem Arm. Und die müssen verzollt werden.

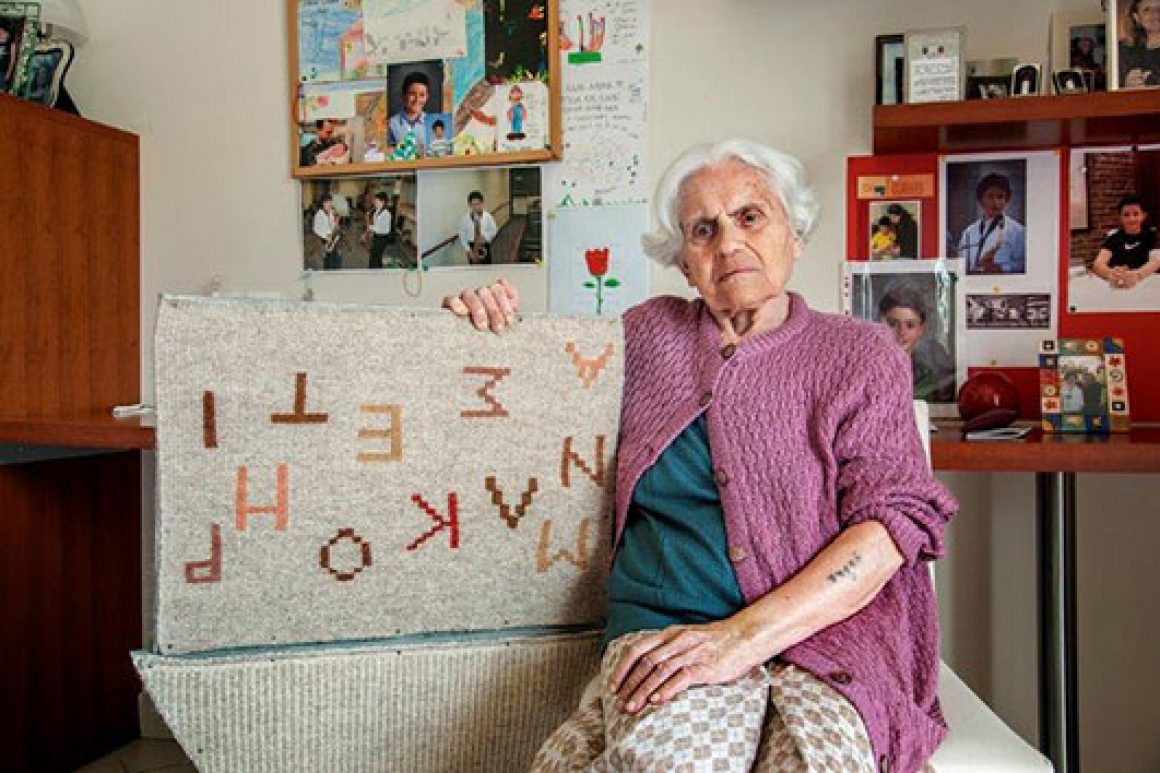

Diese Häuschen sind aus den unterschiedlichsten Materialien gefertigt. Mal aus Holz, Wolle, Filz, Pappe oder aus Metall. Ihre Hausmodelle sind ein wichtiger Teil der fotografischen Inszenierung. Aber genauso ein Hilfsmittel, eine Art Eintrittskarte. »Durch die kleinen Häuser komme ich mit den Menschen schneller ins Gespräch. Sie fördern den Dialog und öffnen die Herzen. Die Überlebenden suchen sich eines von der kleinen Sammlung aus, nehmen es mit auf das Foto und erzählen ihre Geschichte«, sagt Alcalay.

Schöner Nebeneffekt: Die Angst vor der Kamera wird zur Nebensache. Das Lieblingshaus von Heinz Kounio steht dann eben halb verdeckt hinter seinem Sessel. Bei anderen hängt es an der Wand, liegt auf dem Sofa, auf dem Schoß oder wird mit beiden Händen festgehalten. Jeder positioniert es anders. Wohl auch deshalb wirken die fotografischen Arbeiten weder klinisch-steril noch formal. Im Gegenteil, sie sind höchst lebendig.

Zudem hat die Künstlerin ihre Protagonisten ausschließlich an Orten fotografiert, an denen sie sich wohlfühlen. »Ich richte mich immer nach den Wünschen dieser Menschen und natürlich ein wenig nach den Lichtverhältnissen«, so Alcalay. Auf dem Sessel im Wohnzimmer, in der Küche auf einer Bank oder im Aufenthaltsraum eines Altersheims haben sich die Überlebenden für die Fotoshootings niedergelassen. Andere sind mit der Fotografin lieber aus dem Haus gegangen. Zu einem Gedenkort etwa. Auf einem Bild ist im Hintergrund eine Tafel mit den Namen ermordeter griechischer Juden zu erkennen.

alltag Manche haben ihre Kinder oder Enkelkinder mit auf das Foto genommen. Andere schließen Verwandte, Pfleger, die Krankenschwester oder Freunde in ihre Arme. Mal schauen sie ernst und stolz in das Objektiv, mal lachen sie fröhlich in die Kamera. Sie sind reich oder arm und unterschiedlich gebildet. Manche Frauen haben sich extra schick gemacht, sind sorgsam geschminkt und tragen eine feine Perlenkette. Andere posieren in einer einfachen Küchenschürze, in einem abgetragenen Anzug oder in einer coolen Trainingsjacke.

Bevor die Kamera klickt, reden die Holocaust-Überlebenden über ihren Alltag. Über Dinge, die ihnen wichtig sind im Hier und Jetzt. Über das Essen, über Sport und Gott und die Welt. Dabei hat es Alcalay erstaunt, wie selten die persönliche Vergangenheit thematisiert wird.

In Griechenland hat Alcalay ihre Arbeit vor einem Jahr beendet. Sie hat alle Überlebenden, die 2012, zum Beginn ihres Projektes, in Hellas lebten, fotografiert. Es waren 65 Menschen. Einige davon sind mittlerweile gestorben. Alcalays Arbeit »Eine Erzählung ohne Worte« wird regelmäßig in Griechenland und Israel ausgestellt.