Herr Turski, was haben Sie gefühlt, als Willy Brandt am 7. Dezember 1970 vor dem Denkmal für die Helden des Warschauer Ghettoaufstands kniete?

Für mich war dieses Schuldbekenntnis eine ungeheure Genugtuung. Die Atmosphäre in Polen war noch immer durchdrungen von der antisemitischen Hetze der kommunistischen Partei im März 1968 und vom Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei. Es war großartig, diese Geste bei uns in Warschau zu erleben – kurz nach dem Ende des Prager Frühlings.

War es nicht so, dass die Zensur nur abgeschnittene Bilder zum Druck freigab?

Ja. Mit dieser Bildmanipulation sollte der Eindruck erweckt werden, dass Brandt vor dem Denkmal stand. Eine einzige Zeitung, die auf Jiddisch erscheinende »Fołksztyme«, durfte das Bild des knienden Kanzlers drucken.

Wozu dieses Bilderverbot?

Brandt kniete kurz nach der antisemitischen Parteihetze vor dem Denkmal. Damit maß er dem Leid der Juden einen sehr hohen Rang zu, anders als es die Kommunisten taten. Diese stellten in ihrer Geschichtspolitik vor allem das polnische Leid heraus. Außerdem wollte die Partei am Bild der westdeutschen Revisionisten festhalten, die trotz der neuen Ostpolitik der SPD und der Anerkennung der deutsch-polnischen Grenze »gefährlich« bleiben sollten.

Lässt sich der Kniefall mit der Versöhnungsmesse 1989 in Kreisau vergleichen, bei der sich Kanzler Helmut Kohl und Premier Tadeusz Mazowiecki umarmten?

Die beiden Versöhnungsgesten haben jeweils eine ganz andere Vorgeschichte. Durch die Jugendrevolten 1968 änderte sich die Mentalität der Menschen. Die jungen Leute fragten nach der Schuld und Verantwortung ihrer Väter und Großväter. In diesem Sinne war Brandt die Emanation einer neuen Sicht auf die Geschichte. Ganz anders die deutsch-polnische Versöhnungsmesse in Kreisau. Sie stand in der Tradition der deutsch-französischen Versöhnung.

Heute gibt es in Warschau ein Willy-Brandt-Denkmal. Wie kam es dazu?

1999 bat mich Außenminister Geremek um Hilfe. Ich war damals Vorsitzender des Vereins, der das Geschichtsmuseum der Polnischen Juden POLIN plante. Die Stadt Warschau hatte uns bereits das Gelände im ehemaligen Ghetto übereignet, an dessen Rand nun ein Denkmal zu Ehren der Geste Willy Brandts errichtet werden sollte. Noch am selben Tag berief ich den Vorstand ein, der dann auch geschlossen zustimmte.

Was bedeutet Willy Brandts Kniefall für Sie heute – 50 Jahre später?

Für mich ist es ein bis heute gültiger Aufruf, sich mit den dunklen Seiten der eigenen Nationalgeschichte auseinanderzusetzen und sie für sich anzuerkennen. Denn es gibt keine Nation, die sich in ihrer Geschichte nur engelsgleich und gut verhalten hätte.

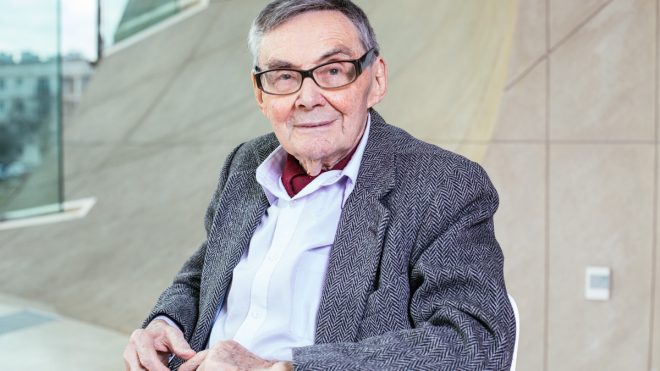

Mit dem Schoa-Überlebenden und Redakteur des polnischen Nachrichtenmagazins »Polityka« sprach Gabriele Lesser.