Leiser Gesang erfüllt den Raum. Die Historikerin und Turkologin Elke Hartmann sitzt vor ihrem Computer in Berlin-Pankow, scrollt ein Stück auf der Webseite herunter und dreht den Ton lauter. Im Hintergrund rauscht es. Man hört der Aufnahme ihr Alter an. »Anush knig achern arer«, rezitiert eine männliche Stimme auf Armenisch. Ausdrucksstark, wehmütig. »Süßer Schlaf nahm die Augen meines Kindes«, übersetzt die Turkologin.

Es ist ein Wiegenlied, und die Stimme gehört Hovhannes Cherishian, einem Schuster aus Marash, einer der vielen Städte in Südanatolien, in der bis 1915 viele Armenier lebten, Seite an Seite mit Türken und Kurden – bevor sie 1915 deportiert und ermordet wurden.

Kinderlied Cherishian hat das Lied als Kind von seiner Mutter gelernt. »Es bringt uralte Erinnerungen hoch und soll nie vergessen werden«, sagt der alte Mann, der das Band als 80-Jähriger bespielt hat, 1966, ein Jahr vor seinem Tod. Eine Stunde lang erzählt der Schuster aus Marash alles, was ihm in den Sinn kommt, spielt Mandoline und singt dazu. Es ist sein Vermächtnis an die Nachgeborenen. Doch sie können kein Armenisch mehr.

Hovhannes Cherishian hat den Völkermord überlebt. Am 24. April 1915, dem Tag, an dem heute Armenier in aller Welt des Völkermordes gedenken, weil er symbolisch als Auftakt für den systematischen Genozid der Jungtürken gilt, ist Hovhannes 29 Jahre alt. Später, nach Deportation, Massakern, Flucht, Rückkehr und neuerlicher Flucht, wandert er in die USA aus.

Nach den Massakern ist den Überlebenden klar: Es gibt kein Zurück. Überall, wo sie stranden, tragen sie Fragmente des verlorenen Lebens zusammen.

Überall, wo Überlebende wie er stranden – Frankreich, Uruguay, Australien, USA –, halten sie die Erinnerung an die verlorene Heimat wach. Heimat, das ist das Osmanische Reich. Nach den Massakern dieses Ausmaßes ist ihnen klar: Es gibt kein Zurück.

So gründen sie in der Fremde armenische Zeitungen, Schulen, Kulturvereine, treffen sich in Klubs, benannt nach den Orten, aus denen sie kommen. Kharpert. Sassun. Marash. Sie versuchen, Fragmente des früheren Lebens zusammenzutragen: Wer sind die großen Söhne unserer Ortschaft? Welche lokalen Besonderheiten, Traditionen, Dialekte haben wir? Was ist unsere Geschichte?

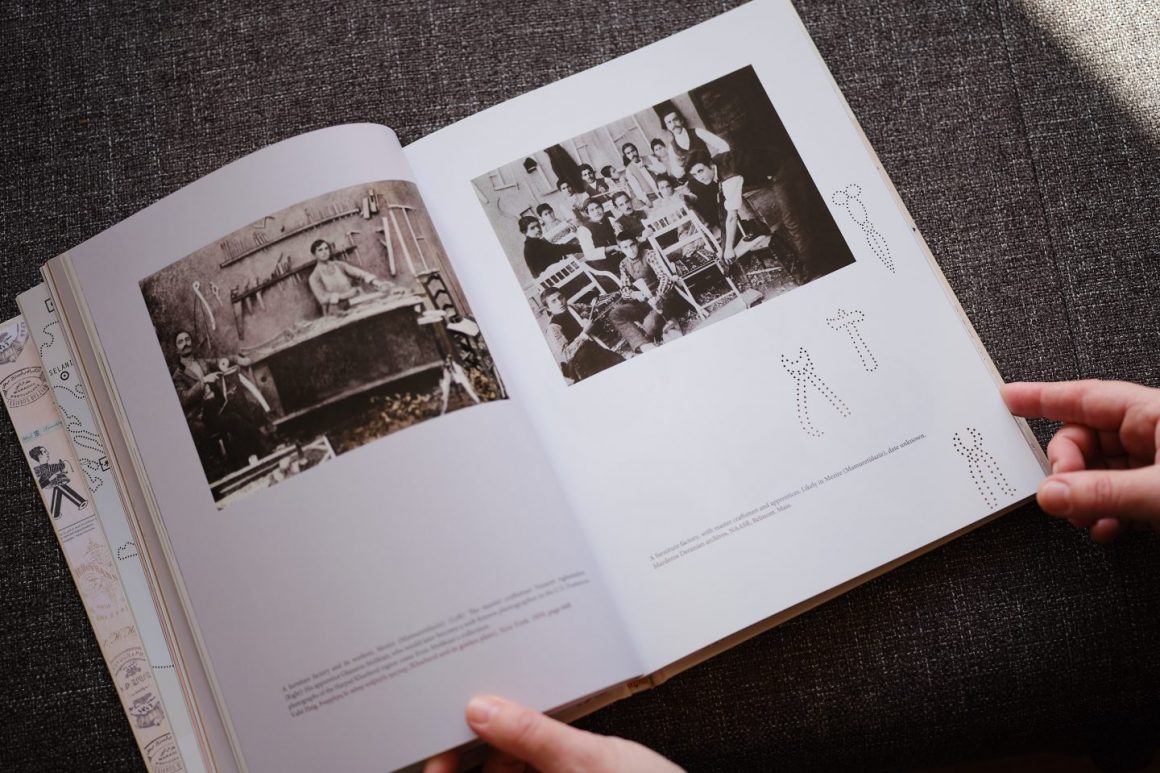

KLEID Auf diese Weise entstehen Erinnerungsbücher, auf Armenisch: Houshamadyan. Nach ihnen benennen Elke Hartmann, ihr Mann, der Historiker Vahé Tachjian, und die Künstlerin Silvina Der Meguerditchian das Projekt, das sie 2010 gemeinsam gründen: Houshamadyan – ein digitales Erinnerungsbuch, das armenisches Leben vor 1915 aufdecken, sichtbar machen und zurückbringen will und dazu die ursprünglichen Erinnerungsbücher zusammenführt, einordnet und auswertet. 2014 erschienen erste Forschungsergebnisse auch in Buchform, ein zweiter Band ist in Arbeit.

Erinnerungsbücher gibt es für Städte, aber auch für einzelne Dörfer und Regionen. Mehrere Hundert hat das Historiker-Paar in seiner Berliner Wohnung gesammelt. Rasch begreifen sie: Die historischen Houshamadyans sind zwar zu Beginn ihre Hauptquelle. Doch ganz viel liegt noch brach in den Familien: Erinnerungsstücke, Reliquien der eigenen Geschichte, die irgendwo in Anatolien ihren Ursprung hat.

Vor Ort scannt das Team Bilder und Tagebücher – sodass die kostbaren Erinnerungsstücke am Ende dort bleiben können, wo sie hingehören: in den Familien.

So überstand manches Kleidungsstück die Deportation, und auch mehr Holzlöffel, Schöpfkellen, Fotos und Briefe als vermutet. Um sie in das virtuelle Erinnerungsbuch aufzunehmen, reist das Team überall dorthin, wo heute Armenier leben – Athen, London, Los Angeles. Die Dokumente und Dinge, die die Menschen zu diesen lange angekündigten und sorgfältig vorbereiteten »Houshamadyan-Events« bringen, fotografieren die Mitarbeiter vor Ort, scannen Bilder und Tagebücher – sodass die kostbaren Erinnerungsstücke am Ende dort bleiben können, wo sie hingehören: in den Familien.

Beirut Einmal, in Beirut, habe eine Frau einen ganzen Schrankkoffer voller Kleider angeschleppt, erzählt Elke Hartmann. Seiden- und Brokatstoffe in bunten Farben, leuchtend-lila, darunter das Hochzeitskleid der Mutter. »Eine unserer Mitarbeiterinnen zog es über, sodass wir es fotografieren konnten.«

Ein anderes Mal übergab ein Altenheimbewohner dem Team eine Plastiktüte voller Teppichknüpfmuster: Zu Hause in Anatolien hatte ihm eine Teppichmanufaktur gehört; als er die Stadt verlassen musste, nahm er die Muster mit. »Er hat nie wieder in diesem Beruf gearbeitet, aber immer diese Tüte mit den Mustern aufbewahrt«, erzählt Elke Hartmann. Es sind Gegenstände, die ganze Geschichten aufrollen. Geschichten vom Überleben, vor allem aber vom Leben. Auch dem des Schusters aus Marash.

Es gibt viele Parallelen zur jüdischen Erinnerungskultur.

Die Arbeit ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn die armenische Auseinandersetzung mit Erinnerungskultur beginnt zu einem Zeitpunkt, an dem die unmittelbare Zeugenschaft schon längst der Vergangenheit angehört, die Sprache zur Hürde wird, weil sie nicht weitergegeben wurde – und den Historikern für eine umfassende armenische Geschichtsschreibung nun auch bereits die zweite Generation entgleitet.

Türkei »Das, womit sich jüdische Erinnerungskultur jetzt konfrontiert sieht – dass die letzten Zeitzeugen sterben und man neue Formen des Erinnerns finden muss –, ist für uns längst Realität«, sagt die Historikerin. Natürlich habe es Interviewprojekte gegeben. Aber sie zeugen von großer Hilflosigkeit. Denn die Türkei erkennt den Völkermord bis heute nicht an.

Und auch andere Länder und ihre Institutionen, darunter Deutschland und Israel, haben sich dem geschichtsrelativierenden Kurs des strategisch wichtigen politischen Partners jahrzehntelang gebeugt. So erfuhren die Überlebenden ihr Erinnern als prekär. Dementsprechend trage die zweite Generation eine umso schwerere Bürde, sagt Hartmann: die Erinnerung weitertragen zu müssen.

Vereinzelte Interviewprojekte zeugen von großer Hilflosigkeit. Denn die Türkei erkennt den Völkermord bis heute nicht an.

Doch Erinnerung braucht Räume. Mit Wehmut würden Armenier auf all die Stolpersteine in Deutschland blicken. Darauf, dass hier überall an die Schoa und das verlorene jüdische Leben erinnert wird.

»Wir hatten überhaupt nicht die Möglichkeit, ein Erinnern mit Zeitzeugen – oder überhaupt irgendeine Form des Erinnerns – zu betreiben. Das war genau das, was uns nicht zugestanden wurde. Wenn man sich selbst verleugnen muss, kann man nicht erinnern«, sagt die Turkologin, deren Vorfahren aus Marash und Jerusalem stammen.

Und welche Erinnerung soll das überhaupt sein, wenn da nichts ist als eine große Leerstelle? Und es so noch nicht einmal eine historische Auseinandersetzung gibt, die den Zugang zur eigenen Geschichte erlaubt? »Dass wir dieses Projekt machen, ist natürlich eine Folge des Völkermordes«, betont Hartmann.

Enkel Alle Armenier, die an dem Projekt mitwirken, sind Enkel von Überlebenden. Doch mit dem Erinnerungsprojekt wollen sie weniger den Völkermord in den Mittelpunkt rücken als die persönlichen, individuellen Geschichten – eine mühsame Puzzlearbeit auf der Mikroebene, die bislang vor allem eine Erkenntnis zutage förderte: »Das Leben der Armenier im Osmanischen Reich ist ein historisches Erbe, das Teil der Familiengeschichte ist – was es überhaupt erst möglich macht, die Familiengeschichte als lebendige Geschichte anzunehmen.«

Jüdische Erinnerungskultur steht vor der Herausforderung, dass die letzten Zeitzeugen sterben. Das ist für Armenier längst Realität.

Erinnerung funktioniere über diese Art von persönlichen Zugängen – aber auch über positive Anknüpfungspunkte. Auch deswegen machen sie Houshamadyan. »Das ist keine Seite über den Völkermord, sondern eine Seite über das Leben; wir wollen das Vermächtnis des Verlorenen annehmen und in unser Leben eingliedern. Ja, wir müssen trauern, und es muss auch den Raum geben zu trauern. Aber es geht über die Trauer hinaus auch darum, nicht nur die Wunden aufzureißen, sondern für die nächsten Generationen auch positive Bezugspunkte zu schaffen.« Deshalb ist Houshamadyan auch explizit ein Projekt für die Rekonstruktion armenischen Lebens – in all seinen Facetten.

REAKTIONEN Das virtuelle Archiv ist mittlerweile eine feste Größe – in der akademischen Welt, aber auch in der Kunst. Die Schriftstellerin Katerina Poladjan hat sich für ihren Roman Hier sind Löwen von Houshamadyan beraten lassen, und auch der Regisseur Fatih Akin informierte sich hier für The Cut, seinen Film über den Völkermord an den Armeniern.

Gerade in der Türkei wird die Webseite aufmerksam gelesen, besonders seit es sie auch auf Türkisch gibt. »Natürlich sind da die Nationalisten, denen es nicht gefällt, was wir machen. Aber viele Menschen denken anders und wollen das Schweigen in ihren Familien durchbrechen«, sagt Elke Hartmann.

Es ist vor allem die türkische Zivilgesellschaft, die sich für das armenische Thema und auch für den Völkermord an den Armeniern interessiert.

Diese Entwicklung ist noch jung. Sie hat auch mit den Veränderungen in der Türkei zu tun. Es ist vor allem die türkische Zivilgesellschaft, die sich für das armenische Thema und auch für den Völkermord an den Armeniern interessiert. »Denn sie sehen: Wenn man sich diesem Thema nicht zuwendet, kann man auch den Demokratisierungsprozess in der Türkei nicht voranbringen«, so Hartmanns Einschätzung.

Gewalt Die Leute hätten verstanden, »dass die undemokratischen Zustände in ihrem Land und auch die Gewalt, die von staatlicher Seite ausgeht, ihre Wurzel immer wieder im Völkermord an den Armeniern finden und dass das, was heute dort an Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen passiert, eine Verlängerung dieser genozidalen Politik ist«.

Im Umkehrschluss sei dieser neuen Generation von Türken klar: »Eine Anerkennung muss Konsequenzen haben; Demokratisierung gelingt nur dann, wenn wir auch diese Geburtsstunde der nationalen Republik Türkei anpacken: den Völkermord an den Armeniern.«

BRÜCHE Die Tonbandaufnahme läuft immer noch. Elke Hartmann hält kurz inne. Denn plötzlich bricht die Stimme von Hovhannes Cherishian ab. Ein anderer Mann beginnt zu sprechen. Nicht mehr auf Armenisch. Auf Englisch. »Ich weiß, dass ihr Armenisch nicht versteht, aber zumindest werdet ihr Opas Stimme und einige der alten Lieder und Wiegenlieder hören und in Verbindung bleiben«, sagt der Mann. Es ist nun Stephen Cherishian, Hovhannes’ Sohn, der die mündliche Überlieferung seines Vaters nachträglich ergänzt.

Das Projekt will die individuellen Geschichten in den Fokus rücken – eine mühsame Puzzlearbeit auf der Mikroebene.

Diesem Muster begegnet das Houshamadyan-Team immer wieder. »Die Überlebenden können noch erzählen, aber sie tun es oft nicht, weil sie traumatisiert sind«, sagt Elke Hartmann. Das Schweigen habe dann zur Folge, dass die nächste Generation nichts mehr weiß und auch die Sprache nicht mehr kann.

Diese Brüche in der Überlieferungskette aufzuheben, auch dafür steht Houshamadyan. Bei Cherishians Urenkelin ist das gelungen. Die junge Amerikanerin stieß eines Tages auf die Aufnahmen, ließ sie digitalisieren und schickte sie nach Berlin. »Im Laufe der Zeit fing sie an, Armenisch zu lernen und sich mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen; diesen Effekt erleben wir oft.«

VERMITTLUNG Das ist es, meint Hartmann, was auch in der Holocaust-Vermittlung ohne Zeitzeugen eine Rolle spielen wird: Die Konfrontation mit Schockbildern funktioniere in der neuen Generation nicht mehr. Man müsse etwas anbieten, womit sie sich identifizieren kann, interaktiv und multimedial. Und das sind persönliche Geschichten.

Der Völkermord – und der offizielle Umgang damit – schnitt die Armenier ab: von ihrer eigenen jahrhundertelangen Vergangenheit, ihrer kulturellen Leistung, ihrer Identität.

Dabei ist das Houshamadyan-Team mit einer »doppelten Lücke« konfrontiert, die es zu füllen gilt: Die türkische Seite erinnert nicht an die Armenier, die armenische Seite ist gefangen in der Hilflosigkeit der Nicht-Anerkennung. Infolgedessen erinnert sie nur an den Genozid – aber eben nicht an die Armenier als Osmanen. Der Völkermord – und der offizielle Umgang damit – schnitt die Armenier ab: von ihrer eigenen jahrhundertelangen Vergangenheit, ihrer kulturellen Leistung, ihrer Identität.

SCHOA Hier sieht die Historikerin eine Parallele zu vielen Schoa-Überlebenden. »Die Armenier im Osmanischen Reich waren eine distinkte Gruppe mit eigenen Gruppenrechten und dennoch auch Osmanen, auch die Juden, die vor der Schoa in Deutschland lebten, waren Deutsche – und auf einmal sind sie nicht mehr willkommen und werden ermordet. Das schneidet sie ab von allem, was vorher ihre Identität ausmachte – kein Deutsch mehr zu sprechen, weil es die Sprache der Mörder ist.«

Bei den Armeniern war das nicht anders. Sie waren ein integraler Bestandteil der osmanischen Gesellschaft, haben sich signifikant für sie eingesetzt. Sie sprachen und schrieben Türkisch und Osmanisch, sangen türkische Lieder. »Das ist ein Teil von uns, aber wir verdrängen ihn oft, weil das Türkische nicht mehr sein durfte – und damit auch alles andere, was die Armenier in dieses Osmanische Reich eingetragen haben«, sagt Elke Hartmann.

Houshamadyan möchte diesen Diskurs umdrehen. »Wenn wir sagen: ›Das Osmanische Reich war auch unseres‹, können damit auch sehr viele armenische Familien etwas anfangen, weil sie auf der Suche sind nach den letzten Rudimenten, den letzten Fragmenten ihrer Familiengeschichte.«

Houshamadyan baut Brücken – auch zwischen Türken und Armeniern.

Denn es geht Houshamadyan auch um armenisches Leben heute. »Wir schlagen eine Brücke in die Gegenwart, indem wir fragen: Was hat das mit meinem Leben zu tun?« Natürlich gehe es auch darum, die Armenier »wieder in diese Lücke hineinzuschreiben. Aber wenn wir die Dimension des Völkermordes verstehen wollen, im Hannah Ahrendtschen Sinn, geht es weniger um diese abstrakte Zahl von 1,5 Millionen Toten, sondern darum, Individuen greifbar zu machen«.

Nicht zuletzt gehe es auch darum, denen die Hand auszustrecken, die heute noch in der Türkei leben. Insofern versteht sich Houshamadyan auch als Versöhnungsprojekt. »Das Land hat seine Geschichte. Das war früher einmal eine geteilte Geschichte, in der auch die Armenier eine Rolle spielten, jetzt ist es ein versehrtes Land, in dem die Armenier fehlen – in dem es aber eine Erinnerung gibt an die Menschen, die nicht mehr da sind.« Menschen wie Hovhannes Cherishian.