Was für eine Szene! Als im Dezember 1970 bei einem Prozess gegen den jüdischen Oppositionellen und langjährigen politischen Lagerhäftling Eduard Kusnezow die Todesstrafe verhängt wird und das Publikum lautstark Beifall spendet, ruft eine Frau wütend in den Gerichtssaal: »Schämt euch! Nur Faschisten freuen sich über Todesurteile!« Jelena Bonner, geboren am 15. Februar 1923 in einer gesichtslosen Stadt in der turkmenischen Wüste, wusste genau, was sie sagte.

1938 war ihr Adoptivvater, ein armenischer Kommunist, in der Nähe Moskaus vom sowjetischen Geheimdienst NKWD ermordet worden, während ihre jüdische Mutter in ein »Speziallager für Verwandte von Vaterlandsverrätern« nach Kasachstan deportiert wurde und erst acht Jahre später wieder freikam.

krankenschwester Die geliebte Großmutter Tatiana starb indessen 1942 während der Leningrader Blockade an Hunger. Jelena Bonner selbst war zu dieser Zeit Krankenschwester in den Sanitätszügen der Roten Armee; bei einem der deutschen Angriffe verlor sie beinahe ihr Augenlicht.

Als ihr Mann 1975 nicht zur Preisverleihung nach Oslo reisen darf, hält sie die Dankesrede.

Was brachte diese Frau, die 1945 im Rang eines Leutnants ehrenhaft aus der Armee entlassen wurde und Medizin studieren durfte, dazu, sich später aktiv gegen das Regime zu wenden und ihm sogar »Faschismus« vorzuwerfen? War es der diskriminierende Eintrag »Jüdin« im Ausweis und die traumatische Familiengeschichte, die es ihr unmöglich machte, wie gefordert zum »Sowjetmensch« zu werden?

Vor allem war es wohl ihr universelles und gleichzeitig konkretes Gerechtigkeitsempfinden, das sie schließlich revoltieren ließ. Der Antisemitismus des Regimes hatte doch keineswegs mit Stalin geendet, der noch kurz vor seinem Tod 1953 eine »Ärzte-Verschwörung« konstruiert hatte und jüdische Mediziner hinrichten ließ.

schikanen Da waren ab den 60er-Jahren auch all die beruflichen und juristischen Schikanen gegen sowjetische Juden, denen eine Ausreise in die USA oder nach Israel verweigert wurde – und nicht zuletzt die offene Feindseligkeit des Kreml nach dem Sechstagekrieg 1967.

Und dann traf Jelena Bonner im Jahre 1970 einen Akademiker namens Andrej Dmitrijewitsch Sacharow. Der »Vater der sowjetischen Wasserstoffbombe« hatte zu dieser Zeit längst mit dem Regime gebrochen und war zu einem der berühmtesten (und am stärksten angefeindeten) Dissidenten der UdSSR geworden. Als er schließlich im Gerichtsaal die damals 47-jährige Frau lautstark rufen hört, ist er nicht nur aus politischen Gründen geradezu überwältigt: Zwischen den beiden beginnt eine Lebensliebe und gleichzeitig eine aufopfernde Arbeitspartnerschaft, die bis zu Sacharows Tod im Dezember 1989 dauern wird.

Dies zum Zorn des KGB, dem es nicht gelingt, das Ehepaar zu »zersetzen«, aber auch zur Verblüffung westlicher und bundesdeutscher Moskau-Korrespondenten, darunter Klaus Bednarz oder Fritz Pleitgen: Jelena Bonner war keineswegs lediglich »die Frau an Sacharows Seite«. Als er 1975 den Friedensnobelpreis erhalten hatte und nicht ausreisen durfte, hielt sie in Oslo die Dankesrede. (Ihr Mann befand sich zu dieser Zeit in Vilnius, um bei einem Prozess an der Seite des angeklagten Dissidentenfreundes Sergej Kowaljow zu sein.)

Als Andrej Sacharow 1980 wegen seiner Kritik am sowjetischen Einmarsch in Afghanistan vom Breschnew-Regime in die von der Außenwelt isolierte Stadt Gorki verbannt wird, folgt sie ihrem Mann – und organisiert gleichzeitig den klandestinen Kontakt zu westlichen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten.

SOWJET-Antisemitismus In der Bundesrepublik sind es in jener Zeit vor allem Schriftsteller wie Heinrich Böll und der aus der DDR ausgebürgerte Jürgen Fuchs, die unermüdlich den Mut des Ehepaars Sacharow-Bonner ins öffentliche Bewusstsein rufen.

Auch Grüne wie Petra Kelly und Eva Quistorp sind engagiert, und im Jahre 1984 ist es der grüne Abgeordnete Milan Horacek, der im Bundestag aus den antisemitischen Infamien in der sowjetischen Presse zitiert, in der Jelena Bonner »als kleine verbitterte und habgierige Person« karikiert ist: »Das kann von uns nur als wirklich reaktionäre, rassistische und sexistische Kampagne begriffen werden. Frau Bonner ist Jüdin, und wir möchten hier noch einmal besonders unsere Solidarität mit Jelena Bonner zum Ausdruck bringen.«

Ihr 2010 veröffentlichtes Oppositions-Manifest »Putin muss gehen« ist auch heute noch aktuell.

All das wäre längst vergessen, hätte nicht die unermüdliche Archivarbeit des Publizisten Michael Hänel auch diese Erinnerung an Jelena Bonner geborgen. Ihre beiden ins Deutsche übersetzten Bücher Mütter und Töchter und In Einsamkeit vereint sind derweil nur noch antiquarisch erhältlich – und zeugen dennoch ebenso von fortgesetzter Aktualität wie das 2010 veröffentlichte Oppositions-Manifest Putin muss gehen, das die seit 2004 bei ihren Kindern in den Vereinigten Staaten lebende Jahrhundertzeugin mit unterzeichnet hatte.

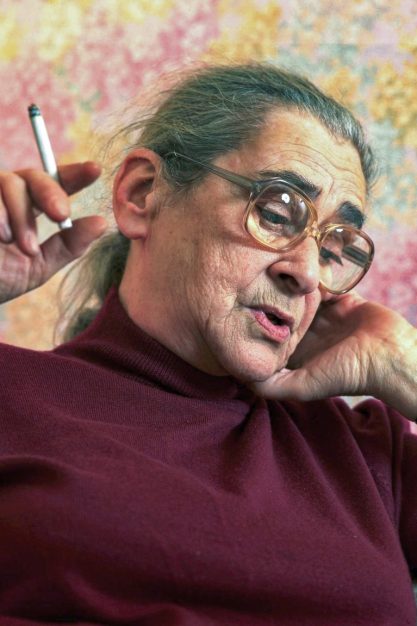

aufarbeitung Der Autor dieser Zeilen traf Jelena Bonner zweimal: 1990 in Moskau und zwei Jahre später in Berlin. »Sie müssen entschuldigen, dass ich hinter den dicken Brillengläsern so grimmig zu blicken scheine. Aber das ist die Augenverletzung aus dem Krieg …« Worauf eine kristalline Rede folgte über die fortgesetzte Gefahr, die in Russland von der mangelnden Aufarbeitung der kommunistischen Verbrechen ausging. »Was nicht aufgearbeitet wird, droht irgendwann mit einer Wiederholung, auch wenn der Westen es vorzieht, nicht genau hinzuschauen.«

Jelena Bonner starb 2011 hochbetagt im Alter von 88 Jahren in Boston. Ihr unermesslicher Mut und präziser Blick sind heute nötiger denn je.