Dieser Forscher, Ingenieur und Erfinder ist heute selbst in Fachkreisen ein Geheimtipp. Dabei hat der russisch-jüdische Emi-grant Emanuel Goldberg im Deutschland der Weimarer Republik bahnbrechende Entdeckungen auf dem Gebiet der Foto- und Filmtechnik gemacht und mit seinen Ideen zur Informationsverwaltung bereits das Prinzip des Internets erdacht. Die Machtergreifung der Nazis zwang ihn 1933 ins Exil und sorgte dafür, dass er in Europa vergessen wurde. Doch im jungen jüdischen Staat war Goldberg ein Star, und seine Erfindungen tragen bis heute zur Verteidigung Israels bei.

Emanuel Goldberg kam 1881 in Moskau zur Welt. Nach dem Schulabschluss wollte er Ingenieur werden, doch weil nur ein Jude pro Jahrgang zugelassen wurde, wurde er stattdessen Chemiker. Schon in dieser Zeit zeigte sich sein Erfindergeist. Er entwickelte ein chemisches Rostschutz-Verfahren mit Zink. Der Verkauf des Patents an deutsche Firmen machte ihn finanziell unabhängig, und er beschloss, seine Heimat zu verlassen. Aus heutiger Sicht scheint es makaber, aber für Juden in Russland schien zu Beginn des 20. Jahrhunderts Deutschland ein sicheres Ziel, um dem Antisemitismus, der im Zarenreich herrschte, zu entfliehen.

Probleme nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs

Goldberg immatrikulierte sich 1904 an der Universität Leipzig. Als Doktor arbeitete er im Fototechnischen Labor der TU Berlin, wo auch die Ausbildung junger Offiziere in Grundlagen der Fotografie zu seinen Aufgaben zählte, denn das Militär hatte mittlerweile begriffen, wie wichtig diese Technologie für die Kriegsführung war.

Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs geriet Goldberg, inzwischen Professor der Chemie, in Schwierigkeiten, denn aufgrund seiner russischen Staatsbürgerschaft galt er als Feind Deutschlands. Eigentlich hätte er längst eingebürgert sein sollen, doch in Sachsen wurde Juden nur in Ausnahmefällen die deutsche Staatsbürgerschaft gewährt. Erst nachdem er sich unter Hinweis auf seine deutsche Mutter und seine Lehrtätigkeit an der Königlichen Militärtechnischen Akademie beschwert hatte, bewilligte ihm der sächsische Staat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Seine Erfindung war eine Mischung aus Jules Verne und Cyberpunk.

Wegen seiner starken Kurzsichtigkeit wurde er als untauglich für den Kriegsdienst erklärt. Um sich dennoch ein Bild von den Kämpfen zu machen, besuchte er die Westfront. Dort versuchte die Armee, die Stellungen ihrer Gegner auszumachen, indem sie Soldaten in Fesselballons in die Luft steigen ließ. Ein lebensgefährliches Unterfangen, denn natürlich versuchte die Gegenseite, die Ballons abzuschießen. Goldberg empfahl, anstelle eines Soldaten eine Kamera mit dem Ballon aufsteigen zu lassen, was ein Manager der Firma Zeiss hörte und rief: »Junger Mann, wenn der Krieg vorbei ist, arbeiten Sie für uns!« Und das tat er dann auch.

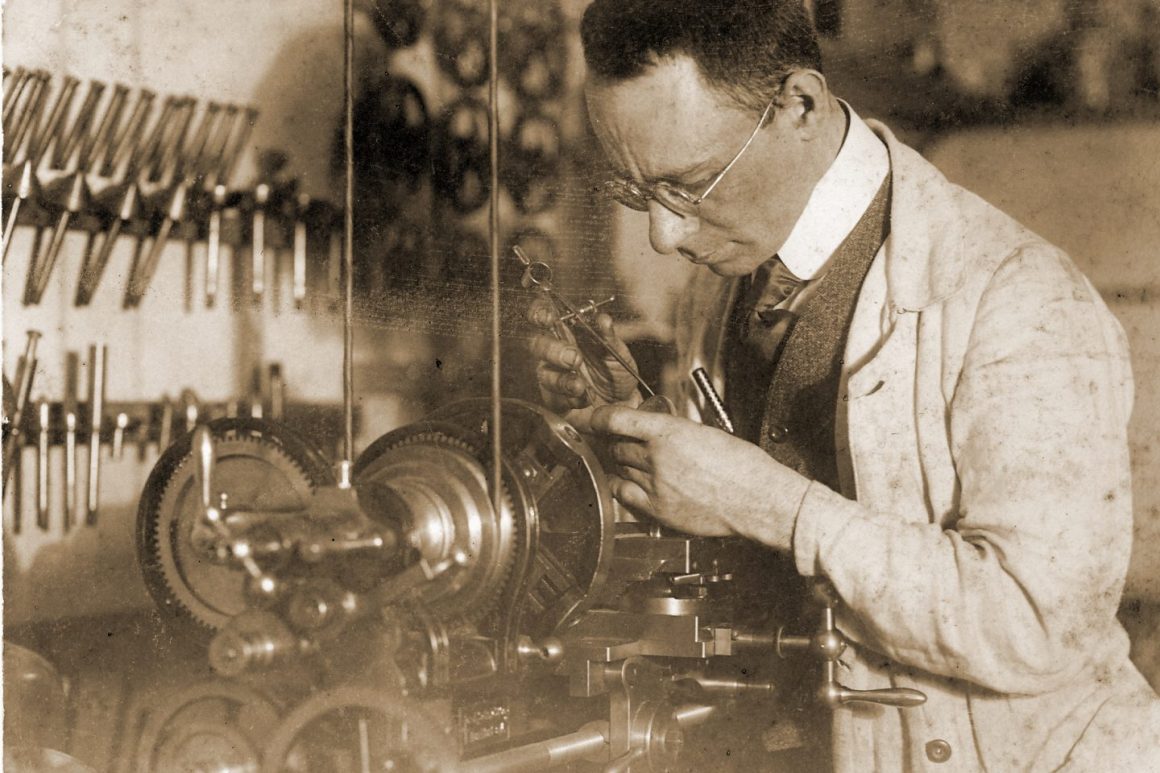

Goldberg wurde schließlich Vorstandsmitglied der neu gegründeten Firma Zeiss Ica. Ica war der größte Kamerahersteller Deutschlands, und man hatte gehofft, das Militär mit Geräten zur Luftaufklärung beliefern zu können. Doch nach dem verlorenen Krieg verbot der Versailler Vertrag die Produktion militärischer Ausrüstung. Zeiss musste sich auf zivile Produkte wie Fotoapparate für die Freizeit verlegen. In der frühen Weimarer Republik entwickelte Goldberg bei Zeiss unzählige Geräte für Fotografen: vom Blitzlicht bis zum Filmprojektor. Die Belichtungsmesser wurden mit dem nach ihm benannten Goldberg-Keil versehen. Seine Devise lautete: Anstatt eine Arbeit selbst auszuführen, lieber zehnmal so viel Anstrengung darauf zu verwenden, eine Methode zu finden, mit der eine Maschine diese erledigt. So erfand er auch einen Vergrößerungsapparat, der sich automatisch scharf stellte.

1926 war Goldbergs Arbeitgeber zur Zeiss Ikon AG angewachsen. Die Konkurrenzfirma Leitz feierte mit dem kleinen Fotoapparat Leica einen Riesenerfolg. Um dem Rivalen nicht den Markt zu überlassen, entwickelte auch Goldberg einen Kleinbildapparat für Zeiss, und seine Kinamo wurde international zum Verkaufsschlager. Goldberg selbst verewigte mit ihr den Winterurlaub mit der Familie.

Welt ohne Bücher

Auf dem 6. Internationalen Photographischen Kongress 1925 in Paris scharten sich die Journalisten um Goldbergs neueste Erfindung: die Mikrophotographie. Auf einer Glasplatte von neun mal zwölf Zentimetern befanden sich Tausende nur mit dem Mikroskop lesbare Buchseiten. Ein Pressevertreter fantasierte schon von einer Welt ohne Bücher und Bibliotheken ohne Karteikarten. Goldberg teilte die Vision. In seiner Bibliothek der Zukunft würde auf jedem Projektionstisch eine Filmrolle liegen, die den gesamten Bestand enthält, Millionen von Büchern.

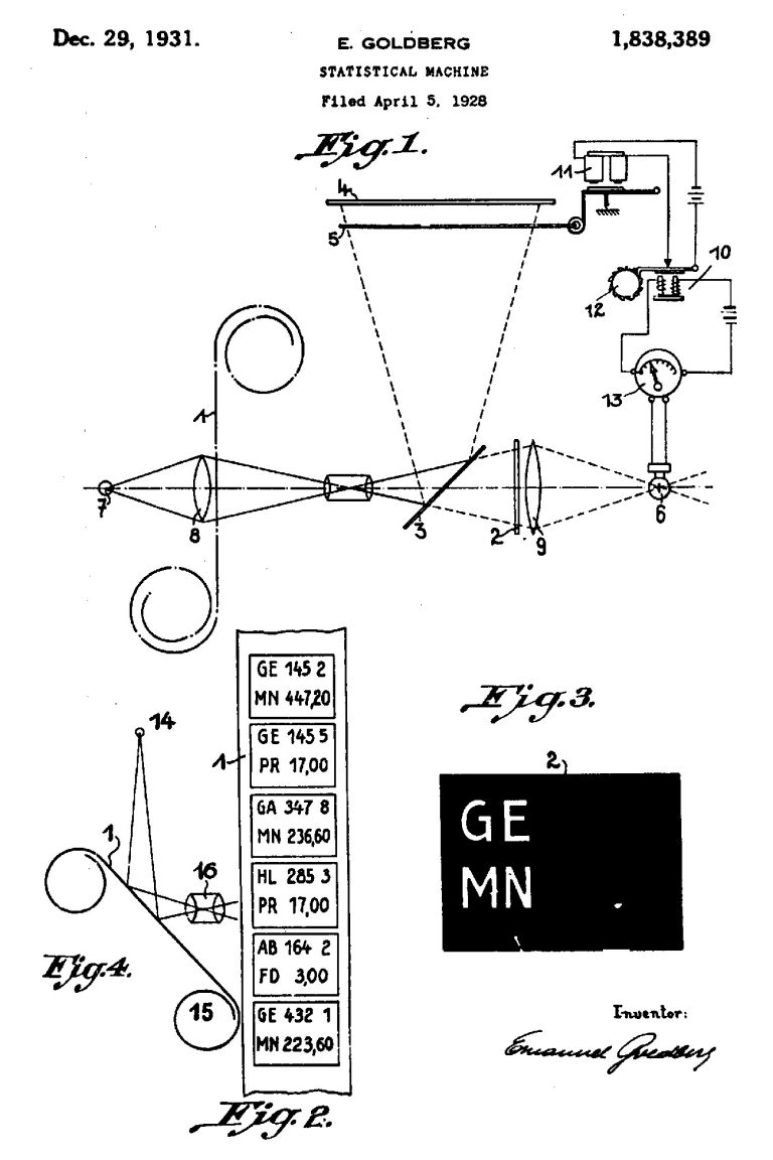

Blieb nur die Frage, wie der Leser sich darin zurechtfinden sollte. Dazu entwickelte er um 1930 eine »Statistische Maschine«, tatsächlich die erste Suchmaschine der Welt. Ihre Funktionsweise erscheint wie eine Mischung aus Jules Verne und Cyberpunk. Jeder Beitrag erhält am Rand der Filmspule ein Lochkartenmuster zur Verschlagwortung, wie die Suchbegriffe bei einer Recherche im Internet. Sobald ein Beitrag mit dem gewünschten Suchbegriff markiert ist, stoppt die Maschine und projiziert den Text auf die Glasoberfläche des Arbeitsplatzes, den Bildschirm. Anschließend kann der Suchvorgang bis zum nächsten Treffer fortgesetzt werden.

Als Vorstandsmitglied der deutschen Fernseh AG entwickelte Goldberg in einem eigens dafür errichteten Labor bei Zeiss die erste Fernsehtechnik, mit der bereits in den 30er-Jahren eine Liveübertragung möglich war. Die bewegten Bilder schickte ein Übertragungswagen per Funk an den Sender. Auch die bis zur Digitalfotografie gültige Angabe der Filmempfindlichkeit von Kleinbildnegativen in DIN und ISO hatte Goldberg sich ausgedacht.

Vier SA-Männer führen ihn ab

Emanuel Goldberg, Anfang 50, Ehemann und Vater zweier Kinder, gehörte nun zu den erfolgreichsten Industriellen Deutschlands. Am Montag, den 3. April 1933 blieb er wegen einer Besprechung länger im Büro. Seit zwei Monaten war die NSDAP an der Macht. Zwei Tage zuvor hatte Goldberg erfahren, dass im Berliner Werk ein selbst ernannter Kommissarischer Betriebsrat die sofortige Entlassung aller jüdischen Mitarbeiter gefordert hatte. Deshalb rief Goldberg am späten Montagnachmittag die Führungskräfte von Zeiss Ikon zusammen. Die Sitzung endete um 18 Uhr. Eine Viertelstunde später – außer Goldberg waren kaum noch Kollegen im Büro – stürmten vier SA-Männer herein und führten ihn mit vorgehaltener Pistole ab. Sie brachten ihn in einen Wald bei Dresden und fesselten ihn an einen Baum. Am nächsten Morgen zwangen sie ihn zu der schriftlichen Erklärung, dass er sämtliche Ämter niederlegen werde, die Behandlung und Verpflegung während der »Haft« einwandfrei gewesen seien, dass er für die durch seine Haft entstandenen Unkosten voll aufkommen und er die Rechtsgültigkeit dieser Erklärung niemals anfechten werde. Am dritten Tag wurde er freigelassen.

Goldberg kehrte nie mehr in sein Büro bei Zeiss zurück, sondern bereitete die Flucht seiner Familie aus Deutschland vor. Doch Zeiss wollte ihn nicht gehen lassen, aus Angst, er könne der Firma im Ausland Konkurrenz machen. Während Goldberg mit den Behörden verhandelte, wie seine Familie Deutschland verlassen könne, wohnte er mit seiner Frau jenseits der Landesgrenze in der damaligen Tschechoslowakei. Die beiden Kinder blieben quasi als Geiseln in Dresden. Schließlich einigte man sich darauf, dass er als Vertreter der Firma nach Paris ziehen würde. Doch Goldberg, der den Krieg kommen sah, wollte nur nach Palästina. 1937 war es endlich so weit.

1968 wurde Goldberg mit dem Israel-Preis ausgezeichnet.

In den folgenden Jahrzehnten war er maßgeblich beteiligt an der Entwicklung von Wissenschaft und Technik auf dem Gebiet der Instrumentenkunde, Optik und Feinmechanik für den neu gegründeten Staat Israel. Aus seinem Privatunternehmen Goldberg Instruments ging die Electro-Optical Industry hervor, eines der Schlüsselunternehmen der israelischen Rüstungsindustrie. Heute gehört Elpo zu Israels größtem Rüstungs- und Raumfahrtkonzern Elbit, und Goldbergs Erfindungen sind ein Teil davon.

Bis ins hohe Alter verbrachte er zwölf Stunden am Tag in seinem Labor, immer auf der Suche nach einer Methode, mit der ein Mechanismus die Arbeit eines Menschen erledigen könnte. Goldberg starb 1970, zwei Jahre nachdem er mit dem Israel-Preis geehrt worden war, im Alter von 89 Jahren.

Alles, was er in Deutschland vor seiner Flucht an technischen Entwicklungen vorangebracht hatte, führten andere weiter, von seinen bahnbrechenden Ideen profitierend, die Verdienste aber auf ihre eigene Fahne schreibend.

Der Informationsmanagement-Forscher Michael Buckland, der viele Jahre an der Universität von Kalifornien in Berkeley lehrte, schreibt in seinem Buch Emanuel Goldberg and His Knowledge Machine (Emanuel Goldberg zwischen Medientechnik und Politik), dass Zeiss damals alle jüdischen Mitarbeiter entlassen hat. Heinz Küppenbender, ein Mitarbeiter Goldbergs, übernahm die Leitung der Fotoapparat-Abteilung. Auch nach dem Krieg habe dieser seine eigenen Verdienste um die Entwicklung von Fotoapparaten gepriesen und sich immer wieder abfällig über Goldbergs angebliche Unfähigkeit geäußert. Am neuen Standort von Zeiss, im schwäbischen Oberkochen, ist die Schillerstraße inzwischen in Heinz-Küppenbender-Straße umbenannt worden.

Auch auf der aufwendigen Internet-Präsenz der Firma Zeiss findet sich kein Hinweis auf das ehemalige Vorstandsmitglied. Selbst der Goldberg-Keil ist vergessen. Der Nachname des genialen Erfinders taucht nur einmal auf: in der Erwähnung, dass die US-Schauspielerin Whoopi Goldberg ein Brillenmodell von Zeiss trägt.