»Ungehörte Bukowiner«, unter diesem Titel hat am Augsburger Bukowina-Institut ein Oral-History-Projekt mit deutschsprachigen Juden in Österreich und in der Bundesrepublik begonnen. Das Institut gibt es seit mehr als 30 Jahren, seit 2003 ist es der Universität Augsburg angegliedert.

Den Besucher empfängt eine einführende Dauerausstellung mit Stellwänden und Schaukästen, dahinter dann die ruhige Bibliothek, drum herum einige Büroräume. In einem davon arbeitet Franziska Pohlmann (25). Sie ist wissenschaftliche Hilfskraft und leitet das Projekt über die »ungehörten Bukowiner«.

»Diesen Ausdruck haben wir sehr bewusst für Juden und Jüdinnen aus der Bukowina und ihre Angehörigen gewählt«, sagt sie. Im Gegensatz zu den »Bukowina-Deutschen«, einer Gruppe, die per Definition gar nicht so leicht zu fassen ist, die aber im Großen und Ganzen eine deutschsprachige Volksgruppe bezeichnet, die in der Bukowina – einem Gebiet zwischen Rumänien und der Ukraine – zu Hause gewesen ist. In der Folge des Hitler-Stalin-Pakts von 1939 wurde dieses Stück Land von der Sowjetunion besetzt. Die »Bukowina-Deutschen« wurden umgesiedelt ins Deutsche Reich.

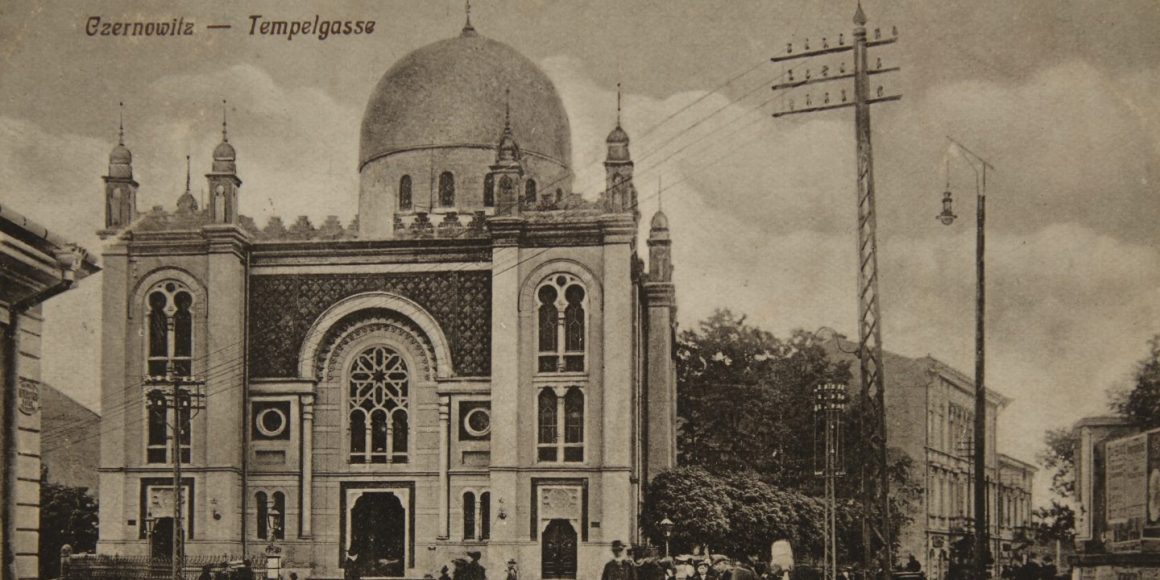

Schoa Mit den deutschsprachigen jüdischen Bukowinern (in Czernowitz, der Hauptstadt der Bukowina, machte die jüdische Bevölkerung 1910 über 30 Prozent aus), die sich ebenfalls als Zugehörige der deutsch-österreichischen Kultur verstanden, hatte die NS-Politik anderes vor. Sie wurden in die Sowjetunion deportiert. Dann, 1941, als sich rumänische Truppen mit Unterstützung deutscher SS-Einheiten die Macht über die gesamte Bukowina zurückholten, wurden die Juden in Ghettos festgehalten und von dort aus nach Transnistrien deportiert. Nur wenige der rund 280.000 jüdischen Einwohner der Bukowina überlebten die Schoa. Einige kehrten zurück, manche wanderten nach Israel oder in andere Länder aus.

»Bis heute fehlt die Erzählung der Bukowiner Juden und Jüdinnen«, sagt Pohlmann, »das müssen wir unbedingt nachholen. Dafür suchen wir Menschen. Mit diesem Projekt wollen wir den Juden der Bukowina eine Stimme gegeben.«

Zum genauen Vorgehen erklärt sie: »Wir möchten die Menschen, die der ›Erlebnisgeneration‹ angehören und mittlerweile ein hohes Alter erreicht haben, über ihre Kindheit in der alten Heimat erzählen lassen, über den Alltag dort, ihre Familie, über die Geschichte ihrer Vertreibung oder Deportation.«

Zu dem Projekt gehörten aber unbedingt auch die Erzählungen von Nachgeborenen, fügt Pohlmann hinzu. »Selbst wenn manche befürchten, nur wenig oder gar nichts berichten zu können, erinnern sie im Gespräch häufig Aspekte, die in dieser Form bislang noch nie festgehalten wurden.« Erste Gespräche sollen demnächst beginnen. Feste Zusagen hat Franziska Pohlmann bisher von fünf Menschen in Wien und Düsseldorf. »Aber wir brauchen mehr!« In der Regel werde sie, wenn das »für die Leute okay ist«, zu diesen nach Hause kommen, »in die gewohnte, sichere Umgebung«.

Setting Ein Interview dauere im Durchschnitt zwei bis drei Stunden, »aber wir sind da sehr offen«. Das Interviewmaterial werde dann transkribiert, verschlagwortet und archiviert, sodass es der Forschung zur Verfügung gestellt werden kann. Hauptquelle sollte aber auf jeden Fall die Audiodatei, das gesprochene Interview, sein und bleiben. Am Ende gehe es ja um die persönliche »Wahrnehmungsgeschichte«.

Das Forschungsvorhaben ist ein Drittmittelprojekt, das vom »Haus des Deutschen Ostens« in München gefördert wird. Laufen wird es erst einmal bis Ende dieses Jahres. »Aber wir rechnen fest mit einer Verlängerung und hoffen, dass wir viele Menschen finden, die mitmachen«, sagt Pohlmann.

Weitere Informationen unter: Telefon 0821/577067 oder E-Mail: info@bukowina-institut.de

Ukraine/Rumänien

Damals in Czernowitz