Es ist ein Tag im Winter, als sich das Leben von Jiri Smutný mit dem von Georg Motulski kreuzt. Die beiden Männer trennen mehr als sieben Jahrzehnte – die auf ein paar Schritte zusammenschmelzen, wenn Jiri Smutný die alte Holztür in seinem Flur öffnet.

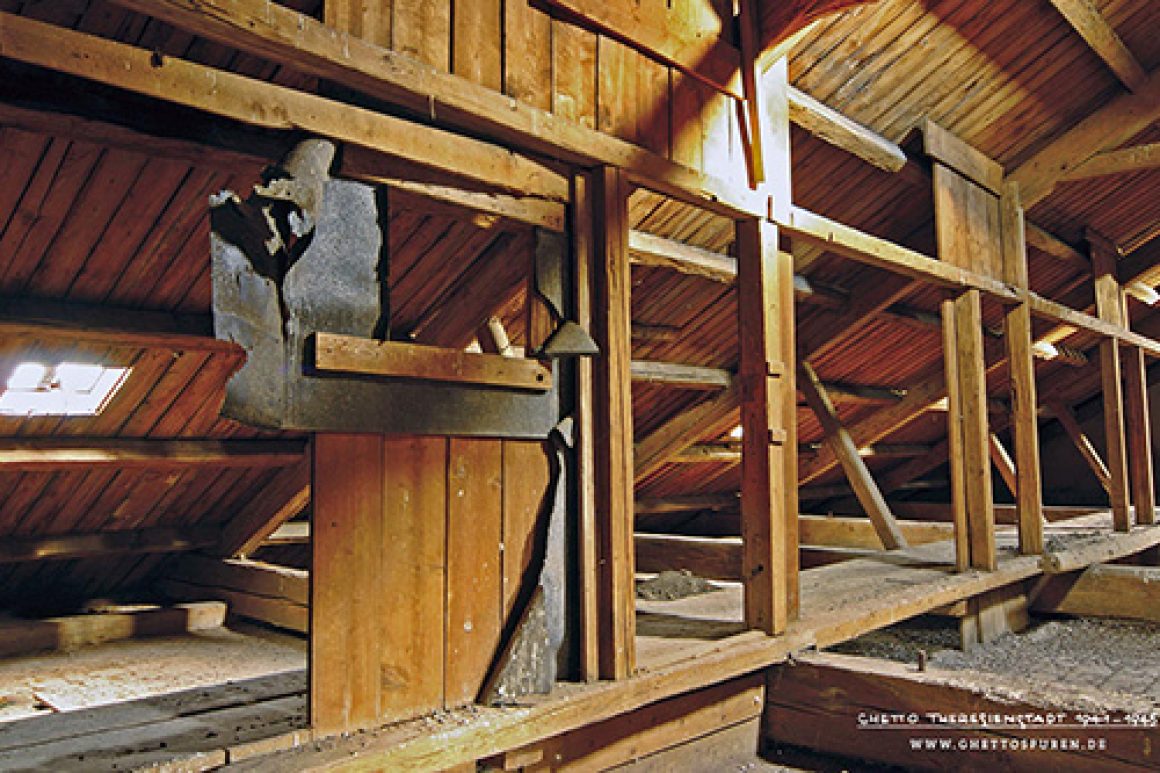

Eine Treppe beginnt dahinter, die sanft gewendelt auf den Dachboden führt. Die nackte Glühbirne, die an einem Dachbalken hängt, wirft nur ein paar Lichtstrahlen auf die staubigen Holzträger, das Auge braucht eine Weile, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. »Hier oben habe ich das Dach erneuert, die Ziegel sind 100 Jahre alt«, erzählt Smutný. Und hier oben ist er auch zum ersten Mal Georg Motulski begegnet; er hat die letzten Spuren entdeckt, die der Leipziger Jude in seinem Leben zurückließ.

»Bevor wir das Haus gekauft haben, stand es mindestens zehn Jahre leer«, sagt Jiri Smutný. Er ist ein zupackender Mann, die Haare trägt er lang, über dem Pullover eine Jacke mit militärischem Tarnmuster, reißfest. In Theresienstadt, das tschechisch Terezín heißt, ist er aufgewachsen, und hier hat er vor ein paar Jahren das Haus gekauft, eines der ältesten im Ort, gebaut irgendwann zwischen 1790 und 1800.

Von vorn sieht es aus wie ein stattliches Reihenhaus mit hohen Etagen, links und rechts grenzen direkt die Nachbargebäude an. Wer durch die breite Toreinfahrt hindurchgeht, kommt in den großen Wirtschaftshof. »Da oben«, sagt Jiri Smutný und zeigt auf den ersten Stock, der von hier hinten über einen Arkadengang erschlossen ist, »da habe ich schon ein paar Zimmer renoviert.« Mit seiner Familie ist er inzwischen eingezogen, jetzt bringt er nach und nach das ganze Haus auf Vordermann, alles in Eigenbau.

Mauern Dass er ausgerechnet in Theresienstadt wohnt, daran hat sich Jiri Smutný längst gewöhnt. »Aber es gab eine Zeit, wenn ich da erzählt habe, woher ich komme, dann haben die Leute gesagt: ›Wie kann man nur im KZ leben?‹« Smutný zuckt mit den Schultern.

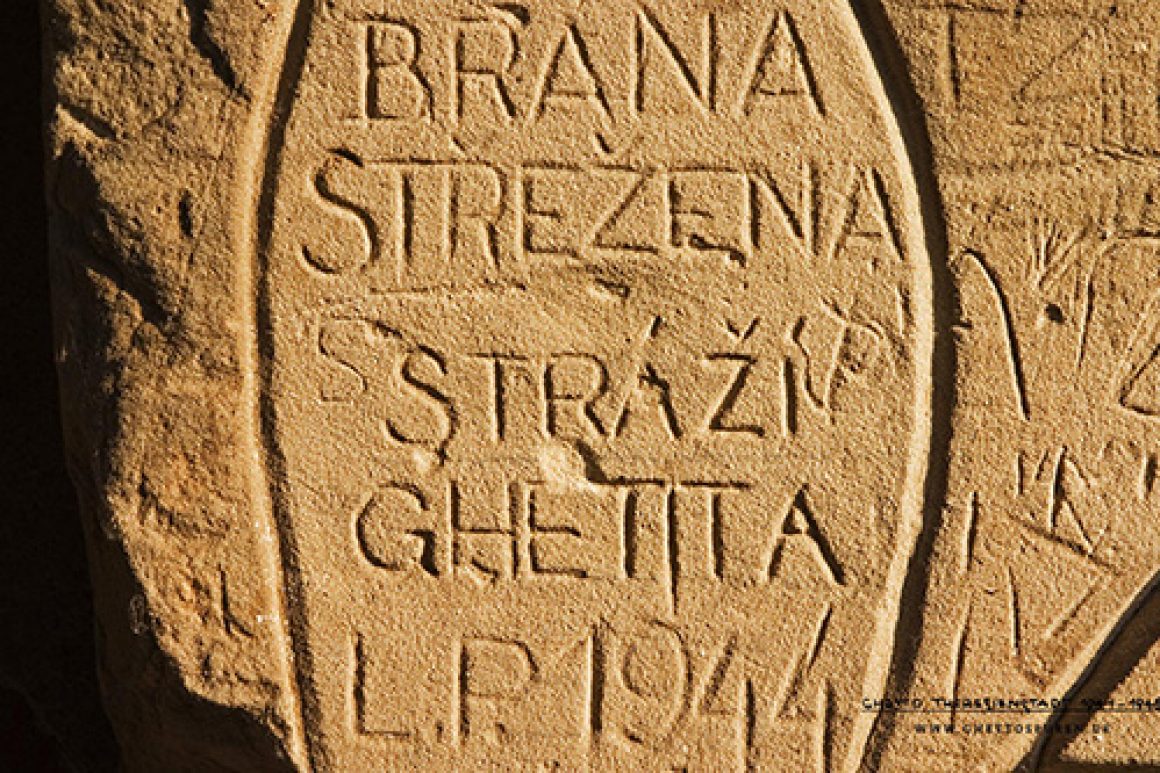

Gerade in Theresienstadt mit seinen heute etwa 2000 Einwohnern spiegelt sich die Geschichte Mitteleuropas so eindrucksvoll und brutal wie fast nirgendwo sonst: Ursprünglich ist Theresienstadt als Festung gebaut worden, als Bollwerk der Habsburger Armee gegen die Preußen. Meterdicke Mauern umgeben die Stadt, Gräben, aufwendige Systeme, mit denen sich das halbe Vorland fluten lässt. Entlang vieler Straßenzüge innerhalb der Mauern erheben sich riesige Kasernen, auf dem Marktplatz steht eine imposante Garnisonskirche. Und überall dazwischen sind im strengen Schachbrettmuster Wohnhäuser für die zivilen Angestellten aneinandergereiht.

Den Nazis schien die Anlage mit ihrer martialischen Befestigung ideal als Konzentrationslager für die Juden aus der weiteren Umgebung, die hier zusammengepfercht und dann nach Auschwitz deportiert wurden. In einem etwas abgelegenen Teil, der »Kleinen Festung«, richteten sie ein Gestapo-Gefängnis ein.

Die Straßen von Theresienstadt waren so beschaulich und strahlten so viel von der untergegangenen Zeit aus, dass das KZ zum Vorzeigelager der Nazis wurde: Hier wurde der Propagandafilm Der Führer schenkt den Juden eine Stadt gedreht, für den Besuch internationaler Beobachter-Delegationen legten die Verantwortlichen sogar Blumenrabatten mitten in all dem Elend und der Vernichtung an. Nach dem Krieg übernahm die tschechoslowakische Armee die frühere Kasernenstadt und blieb bis in die 90er-Jahre. Seitdem leben ausschließlich Zivilisten zwischen den dicken Festungsmauern.

Streifzüge Die Berliner Historikerin Uta Fischer breitet einen Stadtplan von Theresienstadt aus, jedes Haus ist in ihm eingetragen. »Seit dem Krieg sind fast keine Gebäude kaputtgegangen«, sagt sie. »Was wir hier in Theresienstadt sehen, gab es alles schon während des Holocaust.« Jeder Dachboden, jeder Kellerraum, jede noch so kleine Kammer war Teil des gefürchteten Lagers.

Zusammen mit Roland Wildberg leitet Fischer das Projekt Ghettospuren. Seit Jahren durchkämmen sie, unterstützt von der Bundeskulturstiftung, die versteckten Winkel Theresienstadts, um Überbleibsel aus der dunkelsten Zeit zu finden. Bei ihren Streifzügen wird Uta Fischer fast jedes Mal fündig, ein ganzes Arsenal von Relikten hat sie inzwischen dokumentiert. »Es fängt an beim krummen Nagel und geht über riesige Wandbilder, von denen bislang niemand etwas weiß, bis hin zu improvisiert ausgebauten Zimmern auf Dachböden«, erklärt sie.

Bauboom Die Arbeit vor Ort ist so etwas wie eine Rettung in letzter Minute: Bislang hat niemand systematisch die Spuren gesucht – und derzeit erlebt Theresienstadt einen Bauboom. In einem gewaltigen Projekt werden mehrere alte Kasernen generalsaniert, zugleich wechseln viele Häuser rund um den Marktplatz den Besitzer. Manche begnügen sich damit, neue Fenster einzubauen, andere gehen bei der Renovierung an die Substanz.

So war es auch bei Jiri Smutný, dem Mann, der auf dem Dachboden die letzten Zeugnisse von Georg Motulski entdeckt hat. »Ich habe die Sachen nur gefunden, weil ich einen alten Dachbalken ersetzen musste. Dahinter lagen die Fundstücke, die ansonsten nie aufgetaucht wären«, sagt er. Auf dem Dachboden steht er mit Uta Fischer und Roland Wildberg, deren Initiative er sich von Beginn an angeschlossen hat.

Vor ihnen liegen fein säuberlich ausgebreitet die Gegenstände, die übrig geblieben sind von jenen, die einst hier auf dem Dachboden leben mussten: Handschuhe, Strumpfhosen, jede Menge abgelaufene Schuhe. Der Koffer-Anhänger, mit dem »Georg Israel Motulski« seine Habe gekennzeichnet hat. Hier findet sich auch seine letzte Anschrift vor der Deportation: Färberstraße 11 in Leipzig – eine sogenannte Juden-Sammelunterkunft.

Schlagzeilen Zwischen diesen Resten eines Lebens lag auch etwas, das vor einiger Zeit weltweit Schlagzeilen machte: Teile von Tefillin, Gebetsriemen, tauchten hier auf dem Dachboden auf – ein seltener Einblick in das jüdische Leben Theresienstadts.

In den 90er-Jahren hat das hiesige Museum ein paar Häuser entfernt von Jiri Smutnýs Dachboden eine frühere Betstube zugänglich gemacht. Sie war ein inoffizieller und wohl auch illegaler Treffpunkt, den die Ghettobewohner in einem Stall eingerichtet und mit Malereien ausgeschmückt hatten. Solche Entdeckungen, die sich unmittelbar auf den Kultus beziehen, sind in Theresienstadt ausgesprochen rar.

»Ich erinnere mich an etliche Gespräche mit Nachbarn, die gesagt haben: ›Als ich klein war, gab es hier ein Wandbild hinter der Kellertür. Aber das hat der Opa übermalt.‹ Und das wäre noch die bessere Variante, denn da könnte man das Bild unter der Farbschicht finden. Vielfach wurde aber auch einfach der Putz abgeschlagen, da sind die Zeugnisse unwiederbringlich verloren.«

Jiri Smutný zuckt mit den Schultern. Er weiß, wie die Fronten verlaufen in Theresienstadt: Gerade nach dem Krieg wollten viele lieber nicht zu genau wissen, was im Ort passiert ist, um in Ruhe weiterleben zu können. Sicherheitshalber, sagt er, hätten manche der neuen Bewohner über Jahrzehnte hinweg den Dachboden ihres eigenen Hauses nicht betreten.

Hochwasser Natürlich gibt es auch noch die anderen, die genauso wie Smutný selbst nach den alten Spuren suchen. »Wir haben die letzte Chance, all das zu dokumentieren, was über 70 Jahre hier verborgen gewesen ist«, sagt Uta Fischer, die Historikerin aus Deutschland. Bald wird vieles renoviert sein, achtlos weggeworfen oder vom nächsten Hochwasser fortgespült.

In einem Internetportal stellt Fischer zusammen, was sie auf ihren Streifzügen an Spuren findet, von Ziffern an Holzverschlägen, die quasi als Hausnummer für die eingepferchten Bewohner dienten, bis hin zu persönlichen Gegenständen. Die zerbröselnden Spuren werden in dem Projekt konserviert und zu digitalen Lebenszeichen.

Ein Ziel hat Fischer noch bei ihrem Projekt, das im Sommer ausläuft: Sie weiß, dass es in einer der riesigen Kasernen ein Dachbodentheater gibt, improvisiert von den Inhaftierten. »Ich weiß genau, wo es zu finden ist«, sagt sie, »aber wir kommen einfach nicht ran.« Das ganze Haus ist gesperrt, weil es akut einsturzgefährdet ist. Wenn es zusammenbricht, begräbt es die Spuren unter sich, für die sich 70 Jahre lang niemand interessiert hat.