Los geht der Rundgang durch die Anfänge jüdischer Geschichte in Mexiko ausgerechnet an einer Kirche, dem Templo de Santo Domingo. Der Kirchenbau im neuspanischen Barock mit seinem imposanten Glockenturm thront über der Plaza de Santo Domingo im historischen Zentrum der mexikanischen Hauptstadt. Errichtet wurde er auf den Grundfesten eines 1526 gebauten Dominikanerklosters, erläutert uns Luis Sokol. Der Endzwanziger ist Mitglied der kleinen jüdischen Gemeinde und begleitet uns auf unserem Rundgang.

Auch wenn sich die Präsenz von Juden 500 Jahre zurückverfolgen lässt – die jüdische Gemeinde des Landes ist relativ jung.

Die katholischen Könige von Spanien hatten mit dem Ausweisungsedikt von 1492 die Blütezeit jüdischen Lebens auf der Iberischen Halbinsel beendet. Juden wurden entweder zur Konversion zum Christentum oder zur Emigration gezwungen. Viele Kryptojuden, wie die Zwangskonvertiten auch genannt wurden, kamen mit den spanischen Eroberern und in den Jahrzehnten danach in die Neue Welt, getragen von dem Wunsch, ihre jüdischen Traditionen frei leben zu können, weit weg von der Inquisition.

Inquisition Doch im Jahr 1571 begann das Heilige Inquisitionsgericht, offiziell auch jenseits des Atlantiks die Reinheit des Glaubens sicherzustellen. Der Dominikanerorden wurde vom Heiligen Stuhl mit der Inquisition in Neu-Spanien beauftragt. Während der Kolonialzeit (1521–1821) wurden Juden verfolgt, gefoltert, umgebracht. Viele lebten ihren Glauben im Geheimen und unter großen Gefahren für Leib und Leben. »Es gibt mehr jüdisches Blut in der mexikanischen Bevölkerung, als gedacht«, sagt Sokol. »Heute reklamieren viele ihre Nachfahrenschaft, aber die lässt sich nur schwer nachweisen.«

Direkt neben der Santo-Domingo-Kirche steht der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtete Palast der Heiligen Inquisition. Die Fassade des von Pedro de Arrieta entworfenen Barockgebäudes ist wie die vieler Gebäude im historischen Stadtzentrum mit Tezontle, einem rötlich schimmernden, porösen Vulkangestein, bedeckt. Wegen seiner langen Assoziierung mit der Geschichte der Inquisition war es zunächst schwierig, das Gebäude einem neuen Nutzen zuzuführen. Nach einigen Jahren Leerstand zog eine Medizinschule ein; heute ist hier das mexikanische Medizinmuseum. Ein herrlicher Innenhof lädt zum Verweilen ein. Wir jedoch stehen gerade erst am Anfang unserer Tour – das Innehalten heben wir uns für später auf.

Sefarden Auch wenn sich die Präsenz von Juden 500 Jahre zurückverfolgen lässt – die jüdische Gemeinde des Landes ist relativ jung. Im Jahr 1860 etablierte Präsident Benito Juárez (1858–1872) religiöse Toleranz in Mexiko, die fünf Jahre später von Kaiser Maximilian von Habsburg bekräftigt wurde. Die Ersten, die sich offen als Juden zu erkennen gaben, waren Sefarden aus dem europäischen Mittelmeerraum (Türkei, Griechenland, Balkan) und dem Vorderen Orient (Syrien). Die politischen Umwälzungen und das Ende des Osmanischen Reiches Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts trieben sie zur Auswanderung.

Die zweite größere Gruppe jüdischer Einwanderer – ungefähr zur selben Zeit – waren aschkenasische Juden. Auch sie flohen vor Armut und politischer Instabilität. Viele von ihnen schifften sich in Hamburg ein. »Ihr eigentliches Ziel, die Vereinigten Staaten, war damals für Juden aus Ost- und Südosteuropa allerdings beinahe unerreichbar. Viele strandeten deshalb in Mexiko«, erzählt Sokol. Viele blieben schließlich für immer hier.

Und wieder spielt die Plaza de Santo Domingo eine Rolle: In den Torbögen, die den Platz umgeben, etablierten sich im 19. Jahrhundert Schreiber und Dolmetscher, die im Volksmund »Evangelisten« genannt wurden und die für jene, die weder lesen noch schreiben konnten, Schriftstücke verfassten. Viele der jüdischen Einwanderer gingen dorthin, um ihre Papiere übersetzen zu lassen.

An der Santo-Domingo-Kirche und am Inquisitionspalast vorbei biegen wir in die Calle República de Colombia. Vor einem unscheinbaren, in grüner Pastellfarbe angemalten Gebäude bleiben wir stehen. In den Räumen des Obergeschosses befand sich eine der ersten jüdischen Schulen Mexikos. Nur einen Steinwurf entfernt, in derselben Straße, lag die erste offiziell anerkannte jüdische Schule. Heute werden dort Plüschtiere und Taschen verkauft, die Fassade zieren aufgemalte Wappen mexikanischer Fußballvereine.

»Unterrichtet wurde neben Hebräisch auch Jiddisch«, erzählt uns Sokol. Auch er selbst habe noch Jiddischunterricht erhalten; heute fehlten die Lehrer dafür. In den 30er-Jahren – die jüdische Gemeinde Mexikos war zu diesem Zeitpunkt auf mehr als 10.000 Mitglieder gewachsen – gingen nicht mehr alle jüdischen Kinder auf eine jüdische Schule, sagt Sokol. »Zum einen waren diese teuer. Viele Eltern waren vielleicht auch nicht mit der vermittelten Ideologie einverstanden und schickten ihre Kinder stattdessen auf öffentliche Schulen. In der Nachmittagsschule erhielten sie dann Hebräischunterricht.«

Läden Weiter geht es in die wochentags wuselige Calle Del Carmen. Hier finden sich an einigen Läden noch jüdische Namen, wie Yeshua Tacos oder Fantasías Sharon, auch wenn ihre heutigen Besitzer keinerlei Bezug zur jüdischen Gemeinde haben. Im sogenannten Immigrantenviertel im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt, in dem Menschen verschiedener Religionen und Nationalitäten lebten, siedelten sich die ersten jüdischen Einwanderer an. In Straßen wie Guatemala, Academia, Justo Sierra oder Jesús María etablierten sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts zahlreiche jüdische Einrichtungen: Lebensmittelgeschäfte, koschere Metzger, europäische Bäckereien, Schneiderwerkstätten, Lehrhäuser.

»Die mexikanische Industrie war damals noch nicht sehr entwickelt. Die ersten jüdischen Einwanderer arbeiteten als Schuhmacher, Schneider oder Zimmerleute, andere als Straßenhändler oder Hausierer. Sie verkauften Schlipse oder Socken, andere Werkzeuge«, erzählt Sokol. Von den Mexikanern wurden die jüdischen Einwanderer wegen ihrer Herkunft pauschal als Deutsche, Russen oder Polen bezeichnet. »Sie eröffneten Läden, in denen sie jüdische Produkte verkauften: saure Gurken, Heringe, Roggenbrot, koscheres Fleisch, alles in der Straße Jesús María und Umgebung.« Sokol zeigt uns Schwarz-Weiß-Fotos aus der Zeit. Immer wieder geschehe es, dass auf Führungen Personen auf den Fotografien sich selbst im Kindesalter oder Familienmitglieder wiedererkennen.

Erst 1912 wurde – von sefardischen Juden – die erste jüdische Organisation gegründet, die Alianza Monte Sinaí, die Vereinigung Berg Sinai. Das Gründungsdokument, dessen Kopie uns Sokol zeigt, ist in fehlerfreiem Spanisch verfasst. Die Namen der Unterzeichner klingen eher nach deutschem als nach syrischem Ursprung: Schutz und David Blis.

Die erste Sorge der gerade gegründeten Gemeinde war der Tod, sagt Sokol. Wie kaum etwas anderes war es den Einwanderern wichtig, »einen eigenen Friedhof zu haben, um neben der Familie und Freunden die letzte Ruhe zu finden«. In den Folgejahren gründete sich neben der sefardischen auch eine aschkenasische Gemeinde, später kamen noch weitere hinzu. »Zu einem Zeitpunkt gab es drei bis vier jüdische Gemeinden gleichzeitig«, sagt Sokol.

Die etwa 70.000 Gemeindemitglieder wohnen heute im Westen der Millionenmetropole.

Die ersten jüdischen Gebetshäuser befanden sich in der Gasse 5 de Mayo, später in der Calle Jesús María. Die erste Synagoge, ebenfalls von sefardischen Juden gegründet, etablierte sich in der Calle Justo Sierra 73, zunächst nur im Obergeschoss des Gebäudes. Direkt daneben befindet sich die Synagoge Nidjei Israel, gemeinhin als Synagoge Justo Sierra 71 bekannt. Beide Gotteshäuser liegen direkt an der kleinen, malerischen Plaza de Lloreto in direkter Nachbarschaft der Iglesia de La Santísima Trinidad mit ihrer schiefen Fassade und dem Templo de Santa Inés. »Zwei Kirchen und zwei Synagogen an einem Platz – das ist wohl weltweit einzigartig«, verkündet Sokol.

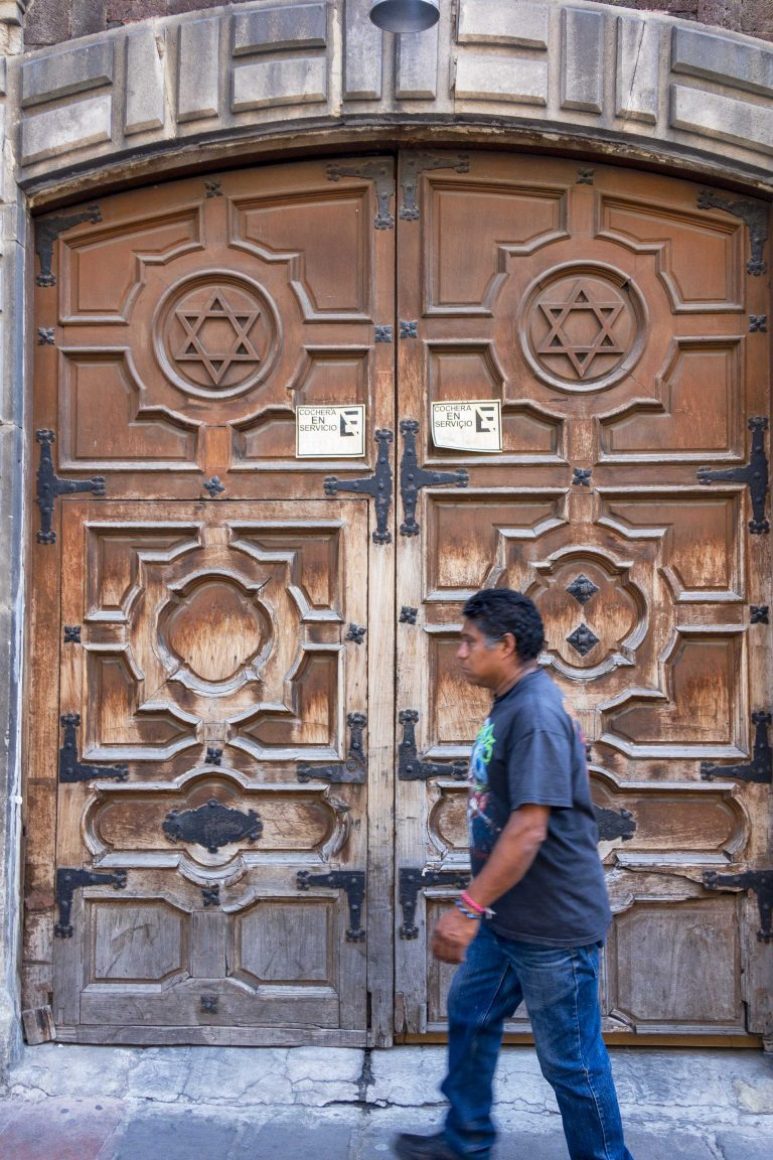

Der im Jahr 1941 eröffnete Nidjei-Israel-Tempel ist die drittälteste Synagoge Mexikos und die erste, die von aschkenasischen Juden gegründet wurde. Von der Straße deutet wenig auf einen religiösen Tempel hin. Die für die Altstadt typische Tezontle-Fassade steht im Einklang mit dem Straßenbild des historischen Zentrums. Einzig zwei Davidsterne an dem massiven Holzportal lassen das jüdische Gotteshaus erahnen. Hinter der Außenmauer befindet sich ein separates Gebäude, das von der Straße aus nicht zu sehen ist – die eigentliche Synagoge, inspiriert von neo-romanischer Architektur des 19. Jahrhunderts.

Synagoge In den Anfangsjahren war die Synagoge das unbestrittene Zentrum des religiösen Lebens der aschkenasischen Gemeinde. Später verlagerte sich das jüdische Leben in Mexiko-Stadt nach und nach in den Westen der Metropole, zunächst in die Stadtteile Roma und Condesa, später nach Polanco, Bosques de las Lomas oder Lomas de Chapultepec. Damit verlor auch die Synagoge ihre Anziehungskraft. »Seit den 70er-Jahren kommen die Leute nicht mehr«, sagt Sokol. Ein langsamer Verfall setzte ein. »Es gibt eine jiddische Bibliothek – aber niemand in der Gegend liest mehr Jiddisch. Eine Zeit lang wurde hier koscherer Wein hergestellt – und es funktionierte, bis man feststellte, dass die schweren Maschinen zum Absinken des Gebäudes führten.«

Nach Jahren des Niedergangs wurde die Synagoge im Jahr 2008 restauriert und ein Jahr später für das Publikum wiedereröffnet. Das Innere, vor allem der Toraschrein, der dem der Synagoge von Shavel (Siauliai) in Litauen nachempfunden ist, erstrahlt heute in neuem alten Glanz. »Der Tempel wird heute nur noch manchmal als Synagoge genutzt«, erzählt Sokol. »Darüber hinaus gibt es drei oder vier Hochzeiten im Jahr und ab und zu Konzerte. Aber es kommen viele Nichtjuden, die sich für die jüdische Geschichte interessieren.«

Die jüdische Gemeinde mit ihren rund 70.000 Mitgliedern lebe heute im Westen der Stadt, sagt Sokol, und sei relativ in sich geschlossen. »Es gibt mindestens 15 jüdische Schulen, zwei jüdische Sportcenter, jüdische Hospitäler, viele Supermärkte haben eine koschere Sektion – heute ist es möglich, nur mit Juden zu tun zu haben.« Im historischen Stadtzentrum gibt es heute keine Juden mehr; die Spuren aus den Anfängen jüdischen Lebens in Mexiko-Stadt finden sich dort aber immer noch.